Николай Бессонов - Суды над колдовством

- Название:Суды над колдовством

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Рипол Классик

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7905-1540-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бессонов - Суды над колдовством краткое содержание

Эта книга поведает не только о мифологии колдовства. Ведь судьи обвиняли в полетах на метле, шабашах ведьм и чародействе прежде всего ради конфискации собственности.

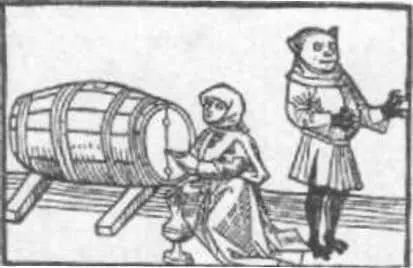

Благодаря протоколам и старинным гравюрам мы можем заглянуть в подвалы инквизиции. Как строился допрос?

Какие пытки применялись для того, чтобы выбить признание? Что творилось в темницах? Каков был ритуал казни?

На все эти вопросы даёт ответ историк и художник Николай Бессонов, сопровождающий свой научно-популярный текст уникальными авторскими иллюстрациями. Обо всём этом и не только в книге Суды над колдовством.

Книга написана в жанре научно-популярной литературы, где в доступной и понятной форме читателю излагаются исторические факты. Средневековье — время разгула мракобесия и оккультизма, поэтому вполне закономерно появление «бича Господня» — святой Инквизиции. Автор подробно описал методы и орудия, с помощью которых благочестивые отцы получали признания от ведьм и колдунов. Истоки зарождения, развитие и постепенное угасание ведовских процессов описаны Николаем Бессоновым с присущей ему живостью и точностью.

Богатый иллюстративный материал помогает воссоздать вербальную картину ужасов ведовских процессов, а многочисленные литературные источники сориентируют читателя в многообразии книг по теме «колдовство».

Данная книга предназначена для широкого круга читателей.

Суды над колдовством - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот и подошла к концу первая часть книги. Мы подробно рассмотрели разветвлённую мифологию колдовства. Знаем, какие химеры гнездились в головах инквизиторов и народа. Впереди рассказ о технологии ведовских процессов. То, о чем говорилось вскользь, теперь выйдет на первый план: путь от ареста до костра предстанет во всех подробностях. Итак, вперед. Небывальщина и грёзы уступают место были.

Глава 7. Арест

Шотландка Мэри Каннигэм считала, что их с дочерью Жонет взяли под стражу без вины. Её жалоба, сохранившаяся в архиве, проникнута глубокой обидой.

Бальи города Калросс, сетовала женщина, «под покровом ночи к нам домой вломились и, не имея на то ни права, ни ордера, ни законных полномочий, поволокли нас по улицам до тюрьмы… как привели в тюрьму — кликнули палача и судейских; те догола нас раздели и искали ведьмины знаки на теле и в потаённых местах; потом, ничего не найдя, обрядили нас в рубища из мешковины, а ноги замкнули в железные кандалы. Нам не достаётся ни еды ни питья, всё попадает в руки тюремщиков, которые в первую очередь наедаются сами, а нам кидают объедки. Так мы оказались ввержены в великие невзгоды, страдая от голода и холода, так довели нас до болезни (Black, 1938 стр. 54)».

Эти строки — редчайшая возможность услышать голос самой ведьмы. В других местах жаловаться не давали. Арестованных бросали в подземелья, разом обрывая все связи с миром, и ничто не могло сдержать свирепость мучителей. В некоторых немецких городах жертвы исчислялись сотнями.

Между тем население покорно платило страшную дань. Язва колдовства казалась людям опаснее беззакония и даже чумы. Один из очевидцев говорил, что есть в Германии места, где любое несчастье приписывают Сатане и людской злобе. Стоит скиснуть пиву или пасть домашней скотине, как в этом винят чародейство (Lea, 1939 стр. 1430). Шпренгер и Инститорис вещали: «Нет почти ни одного селения, где бы женщины не околдовывали друг у друга коров, лишая их молока, а иногда и жизни» (Инститорис, и др., 1932 стр. 220).

В 1675 г. в Штирии град побил урожай яблок и винограда. Это стало поводом для начала репрессий. Общественное возмущение заставило графа Пургшталя посадить на скамью подсудимых 95 крестьянок. Несмотря на то, что владелец замка, господствующего над всей округой, обладал огромной властью, он побаивался проявлять мягкость. Граф считал, что при сложившихся обстоятельствах его обвинят в соучастии, если он откажется вести хоть одно дело.

Эта трусливая политика привела Пургстола к личной трагедии. И он, и его супруга особенно благоволили к Катерине — жене дворецкого. Можно сказать, что она, несмотря на сословные перегородки, была другом графа и графини. Но именно на неё поступил очередной донос. Катерина увлекалась экспериментами в оранжерее — и надо же было так случиться, что именно в разгар охоты на ведьм несколько цветов расцвели среди зимы. Скрепя сердце правитель Регесбурга отдал приказ об аресте.

Редчайший случай! В галерее замка сохранилось полотно — чуть ли не единственный прижизненный портрет жертвы ведовского процесса. Художник изобразил жену дворецкого одетой в роскошное платье с кружевным воротником. В руке букетик — знак рокового пристрастия к цветам.

Доносчица, несомненно, завидовала высокому положению Катерины, и порадовалась её низвержению из богатых покоев в сырые подвалы, где босые, закованные в цепи узницы валялись на гнилой соломе, полумёртвые от пыток. «Цветочная ведьма» терпела истязания несколько дней и к моменту суда оказалась изнурена до такой степени, что не вымолвила ни слова в свою защиту. Графу Пургшталю — такому же заложнику всеобщей истерии — пришлось сыграть свою роль слуги закона до конца. Он осудил несчастную на костёр, проявив своё милосердие лишь тем, что Катерину Пальдауф обезглавили перед сожжением.

Уверенность, что мир кишит ведьмами, была отличительной чертой эпохи. Суеверных людей охватывал ужас при мысли о том, что добрых христиан осталось очень мало. Кто знает, сколько ведьм скрывается под маской показного благочестия? Внешность обманчива. Реми писал:

«Колдуньи обычно принимают весьма набожный вид и усердно выполняют все религиозные обряды. В Меце сожгли одну, которая первой приходила в собор и последней его покидала, непрестанно молились, и осеняла себя крестом, но всё же оказалась виновна в бесчисленных колдовских деяниях (Lea, 1939 стр. 606)».

Из Германии до нас дошло описание того, как заносчивые и недалёкие слуги князя заходили в храм, болтая и перекидываясь шутками. Увидев особенно благоговейно молящуюся женщину, они первым делом спрашивали, не известно ли о ней чего-либо подозрительного (Spee, 1939 стр. 140).

Поскольку считалось, что ведьмы во время причастия прячут облатку за пазуху; а потом оскверняют ее, народ стал бояться ходить в храмы. Там, где террор достигал особого размаха, священники трепетали не меньше прихожан. Их тоже могли обвинить в связях с нечистой силой. Некоторые прекращали ежедневные службы или служили мессу втайне, закрыв двери храма — лишь бы избежать сплетен о попустительстве колдовству (1958 стр. 121, 122)!

Уже не одни только инквизиторы страстно желали покончить с ведьмами. Два столетия судилищ не прошли даром. В XVII веке суровой кары за колдовство стала требовать люмпенизированная толпа, которую Фридрих фон Шпее в традициях своей эпохи называет «завистливая и подлая чернь». Подобно тому, как сейчас люди этого слоя пышут ненавистью ко всем, кто живёт более обеспеченно, так и тогда многие из низов готовы были пощипать верхи и администрацию. Был бы предлог. Фон Шпее пишет: «У народа уже вошло в привычку: если власти по первым, даже самым сомнительным слухам не принимают решительных мер, не прибегают к пыткам и казням на кострах, народ сразу начинает вопить — пусть судейские со своими жёнами и детьми остерегутся; они подкуплены богачами, все знатные семьи города предались магии, скоро можно будет просто пальцами показывать на ведьм (1958 стр. 148, 149)…»

Так совпали два потока: интересы алчного судейского корпуса и зависть простонародья. Теперь уже можно было вывешивать на церковных дверях ящики для доносов (1958 стр. 570) или организовывать форменные облавы. Охот на ведьм стала прибыльным делом. Это была, как выражались вольнодумцы, новая алхимия, при помощи которой добывалось золото и серебро из крови невинных (Lea, 1939 стр. 602). Именно жадность продиктовала документ, редкий по своему цинизму, — письмо Гейсса барону Оунхаузену. Это письмо очень часто упоминают в исторической литературе. В нём судья из Линдгейма назвал своими именами то, о чём его коллеги предпочитали помалкивать:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: