Николай Бессонов - Суды над колдовством

- Название:Суды над колдовством

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Рипол Классик

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7905-1540-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бессонов - Суды над колдовством краткое содержание

Эта книга поведает не только о мифологии колдовства. Ведь судьи обвиняли в полетах на метле, шабашах ведьм и чародействе прежде всего ради конфискации собственности.

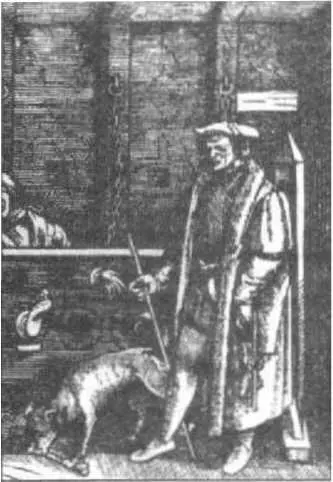

Благодаря протоколам и старинным гравюрам мы можем заглянуть в подвалы инквизиции. Как строился допрос?

Какие пытки применялись для того, чтобы выбить признание? Что творилось в темницах? Каков был ритуал казни?

На все эти вопросы даёт ответ историк и художник Николай Бессонов, сопровождающий свой научно-популярный текст уникальными авторскими иллюстрациями. Обо всём этом и не только в книге Суды над колдовством.

Книга написана в жанре научно-популярной литературы, где в доступной и понятной форме читателю излагаются исторические факты. Средневековье — время разгула мракобесия и оккультизма, поэтому вполне закономерно появление «бича Господня» — святой Инквизиции. Автор подробно описал методы и орудия, с помощью которых благочестивые отцы получали признания от ведьм и колдунов. Истоки зарождения, развитие и постепенное угасание ведовских процессов описаны Николаем Бессоновым с присущей ему живостью и точностью.

Богатый иллюстративный материал помогает воссоздать вербальную картину ужасов ведовских процессов, а многочисленные литературные источники сориентируют читателя в многообразии книг по теме «колдовство».

Данная книга предназначена для широкого круга читателей.

Суды над колдовством - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Известно, что следствие чаще всего тянулось долгие месяцы. Чтобы избавиться от мучений, узницы видели два выхода: побег и самоубийство. Инквизиторы в ответ ужесточали надзор. Авторы «Молота ведьм» вспоминают о женщине из города Хаген, которая повесилась на изодранном платье. Шпренгер и Инститорис поучали судей: надо каждый час посылать к заключённой сторожей. «Иногда по небрежности охраны находят ведьм повесившимися на ремне или платье». (Инститорис, и др., 1932 стр. 178).

В последующие века тюремщики поняли, что неусыпное наблюдение отнимает слишком много сил. Гораздо проще обездвижить женщину — пусть тогда попробует наложить на себя руки. Об этом говорили с откровенным цинизмом. Жанет Мэтью, к примеру, не сознавалась и её «посадили в колодки, дабы она не могла посягнуть на свою жизнь (Lea, 1939 стр. 1345)».

Оковы на картине «Узница», в которых едва можно шевелиться, — это вовсе не художественный вымысел. Я обнаружил их на документальной гравюре изображающей Анну Шульц в заточении. Предполагалось, что эта гравюра, будучи напечатана солидным тиражом, запутает тех, кто склонен к колдовству. В нижней части листа было помещено нравоучительное стихотворение, написанное от имени персонажа:

Когда всю правду обо мне узнали люди,

Лишь их винила я в своей беде.

О Боже! Раньше я должна была подумать.

Что тоже смертна и погибну на костре.

Теперь сказать готова всей вселенной —

Лишь Сатану виню в своих мученьях. (Soldan-Heppe, 1973 стр. 330)

Тюремщики считали делом чести сберечь заключённую для костра. Чаще всего им сопутствовал успех. Вспомним Агнесс из Вюртемберга. Девушке не удалось самоубийством избежать законной кары…

Конечно, городские и монастырские тюрьмы были хорошо приспособлены для этой цели. Но как поступать судьям к маленьких деревнях, где нет даже кутузки для пьяниц и воришек? Не всегда удобно увозить арестованную из тех мест, где живут свидетели её преступлений. Да и казнь стоит провести в той самой деревне, где она грешила. Немецкие искоренители колдовства видели выход в том, чтобы держать узниц закованными в обычных домах и не спускать с них глаз (Lea, 1939 стр. 818). Арестованную под конвоем водили из дома в дом и сторожили посменно. Каждая семья присматривала за ней сутки или двое.

Судя по записям, относящимся к 1689 году, под следствие попала женщина средних лет — дочь ведьмы, привлекавшейся ранее. Женщину заперли в доме, и в ходе заключения возникла новая улика. Помощник старосты и его жена рассказали, что в полночь в комнату влетела чёрная птица, похожая на ласточку, сделала три круга и вылетела наружу. Не иначе, как это демон под видом птицы. Решили приступить к пыткам, но у жертвы не было охоты терпеть лишние муки. «Что я должна признать?» — спросила она. Ей подсказали, в каких преступлениях она должна сознаться. Тогда несчастная повторила всё, что ей диктовали. Двое суток спустя, выждав момент, она попыталась ночью удавиться тесёмкой фартука. Это обнаружили, когда лицо уже почернело. К огромному разочарованию ведьмы, её сумели вернуть к жизни.

— Зачем ты это сделала? — спросили сторожа.

В ответ женщина съязвила:

— Разве непонятно зачем? Для развлечения.

Приговор был суров. «Сжечь заживо» (1958 стр. 1250, 1251).

Часто, слишком часто, узницам мешали наложить на себя руки. Может быть, в побегах они были удачливей? Изучая процесс за процессом, я пришёл к выводу: побеги из тюрем удавались крайне-редко. Для этого нужно было благоприятное стечение обстоятельств. Некоторые заключённые получили свободу благодаря войне. Шведская армия, взяв Бамберг, обнаружила десяток несчастных, лежащих в камерах «чародейского дома». Их отпустили под честное слово, что они будут молчать о пережитом (1958 стр. 1179).

В анналах вюрцбургских процессов есть смутный намёк на пособничество охранника при побеге. В реестре казней значился «стражник, у которого сбежало несколько ведьм (Robbins, 1959 стр. 556)». Из этого эпизода можно сделать, по крайней мере, один вывод: охрана отвечала за ведьм головой. Тюремщики должны были трижды подумать о своей судьбе прежде чем проявить к узнице жалость. Стоит ли удивляться, что даже девочек они заковывали в цепи. Малейший недосмотр мог дорого обойтись.

На фоне всего сказанного, редким исключением выглядит побег отважной Барбары Шварц. Эта женщина обладала твердокаменным упорством. Схваченная по ложному доносу, она была отвезена в «чародейский дом» Цейля, который я уже упоминал. Сосед, с которым Барбара была в ссоре, обвинил её в колдовстве, но не привёл никаких деталей. В тюрьме узницу держали в цепях. Восемь раз её таскали на допросы с пристрастием. Женщина упрямо отказывалась признать свою вину. Палачи дробили ей пальцы в тисках, зажимали ноги в «испанский сапог», покрыли тело рубцами от бичевания. Ничего не помогало. Узница думала не о признании, а о свободе. Ей вспоминался родной дом. Ради того, чтобы вернуться туда, она готова была вынести адские муки. Кормили узницу плохо. Она едва не умерла на хлебе и воде. Но, несмотря на то что силы таяли, Барбара готовила побег, тайком подпиливая свои цепи. Как ей это удалось, бог весть — но спустя три года с начала заточения узница избавилась от кандалов и сбежала из тюрьмы. Её путь лежал в родной Бамберг. Увы, трудно было найти худшее место для укрытия. Муж вовсе не обрадовался возвращению чародейки жены. Стоило ей объявиться в доме, как завсегдатаи таверны перестали посещать «опасное место». Наконец за Барбарой снова пришли. Смелая, но наивная женщина стала жертвой низкого предательства. Арест свершился по настоянию Ганса Шварца, который не желал больше терпеть убытки (Lea, 1939 стр.

1 180). Чем завершилась эта печальная история, я не знаю. Все, что здесь описано, взято из петиции, которую некий беженец из бамбергского епископства подал императору Фердинанду 11 (Robbins, 1959 стр. 37). Хотелось бы надеяться, что заключенная осталась жива, но шансов на это мало.

Оплата тюремщикам шла из арестантских семей. Расценки были довольно высоки. Надзиратели Оффенбурга получали по десять батценов в неделю и вдобавок пол галлона вина (Lea, 1939 стр. 1161). Не каждая семья могла выкроить деньги, которые назначил суд. Даже если узница признавалась невиновной, её не торопились освобождать. Вначале следовало оплатить тюремные издержки. Чем дольше женщина упорствовала во время следствия, тем больше нарастал ей счёт. Широко известна история о заключённой из Марбург, которая угодила в долговую яму и провела в тюрьме лишние два года. От неё требовали оплаты издержек и пытали за то, что она не могла выложить объявленную сумму (Konig, 1928 стр. 87). Во время ведовских процессов в счёт включали даже цепи. Салемских ведьм, например, заставили оплатить услуги тюремного кузнеца. Каждой женщине заковывание в наручники и ножные кандалы, весящие по три с половиной килограмма, обошлось в 7 шиллингов и 6 пенсов (Robbins, 1959 стр. 116). Известны случаи, когда надзиратели не довольствовались официальным доходом. Сторожа из Оффенбурга грабили заключённых, стаскивая с них хорошую одежду, чем вызывали недовольство палача, который также смотрел на платье как на свою законную поживу (Lea, 1939 стр. 1 161). Когда знаешь такие факты, перестаёшь удивляться, что на рисунках из хроник иногда видишь ведьм на костре совершенно голыми.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: