Домокош Варга - Древний Восток. У начал истории письменности

- Название:Древний Восток. У начал истории письменности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Корвина

- Год:1985

- Город:Будапешт

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Домокош Варга - Древний Восток. У начал истории письменности краткое содержание

Красиво изданная, богато иллюстрированная книга для среднего и старшего возраста. Цветные полностраничные репродукции и черно-белые в тексте на каждой странице.

На переплете: фрагмент выкопанной в Уре мозаичной плиты «Шумерское войско в походе».

Издание второе.

Древний Восток. У начал истории письменности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

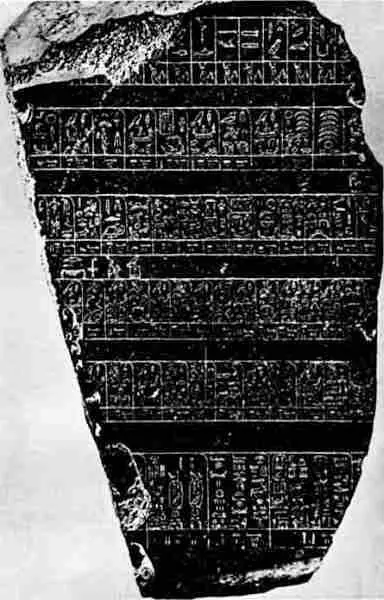

Некоторые упрощения, однако, позволяли себе и египтяне, когда, например, свои священные тексты не высекали на камне, а писали тростинкой на папирусе. В таких случаях они не заботились о том, чтобы тщательно вырисовывать знаки, и на первый взгляд такое иератическое письмо совершенно не похоже на иероглифическое. На самом деле оно все-таки соответствует ему, только состоит из более легко, небрежно набросанных извилистых и потому измененных знаков. Меж ними такая же разница, как между нашими печатными и письменными буквами.

Когда писцы записывали тексты различных — религиозных и не религиозных — документов или многочисленные пункты порядка обложения податями и сбора их, они почти всегда пользовались этой скорописью. Ею же начерчивали и то, сколько посевного зерна выдано отдельным крестьянам, сколько льна ткачам, сколько меди кузнецам, сколько инструментов каменотесам, сколько муки хлебопекам и т. д., и от кого сколько получено продуктов, готовых изделий. Точно записывали выделенные работникам пищевые припасы, выданную им одежду. Где бы ни проходила организованная работа, там находилось дело и для писцов. Только они проливали не столько пота, как прочие.

В тексте одного из дошедших до нас папирусов говорится, как отец понуждает сына к ученью:

«Душой болей за то, чтобы научиться писать, тогда ты сможешь избежать всякой тяжелой работы и достигнуть важной должности. Писец освобожден от физической работы; он начальник … Не держишь ли ты в своих руках табличку писца? Этим ты отличаешься от того, кто сжимает в руках весло.

Видел я кузнеца, работающего у отверстия горна, пальцы у него в складках-морщинках, как изделия из крокодиловой кожи, а смрад от него хуже, чем от рыбьей икры. Тот, кто держит в руках резец, страдает больше, чем те, кто копают землю: его земля — дерево, резец — его лопата. Ты думаешь, он свободен ночью? Он все работает и работает сверх дневного урока; при свете факела бодрствует он ночью.

Каменотес находит работу на каждом твердом камне: когда он кончит дело своего мастерства, обвиснут у него руки, сам он ослабеет, колени и хребет одеревенеют от сиденья на корточках с восхода до заката солнца… Судьба ткача в доме хуже судьбы женщины. Под сердце подтягивает он колени, никогда не дышит чистым воздухом. Свет солнца видит он лишь тогда, если подкупит стоящую у дверей стражу.

Вывод: будь, мой сын, писцом, погонщиком других».

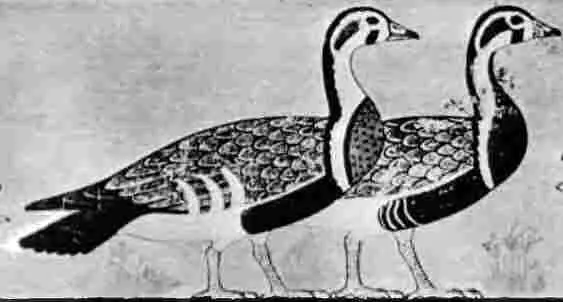

Но мы еще не покончили с многочисленными странностями Древнего Египта. Тамошние крестьяне, например, приручили журавлей и откармливали их, как гусей. Держали они и гусей, разводили множество водной птицы, особенно в полудиких частях дельты. Кур же не знали еще долго. Гораздо позднее привезли сюда из Азии эту странную, «родящую каждый день» птицу.

Из четвероногих животных, водившихся в окрестных степях и пустынях, египтяне приручили (помимо давно уже прирученной собаки) не только диких осла, бычка, предка рогатого скота, но и диких овец высоконогой породы, с почти горизонтальными штопоровидными острыми рогами. Эти овцы не давали тонкой шерсти, которую можно было бы прясть, но зато давали молоко и мясо. Позже их сменили руноносные овцы, ввезенные также из Азии.

Одно время египтяне разводили антилоп, газелей, даже гиен. С дрессированными гиенами они охотились, а предназначенных на еду перед убоем для упитанности откармливали мясом. Жаркое из гиены считалось лакомством и полагалось к столу вельмож, рыба же была пищей презираемой, смрадной едой бедняков.

В эпоху Среднего царства египтяне приручили и кошку, а потом чтили ее, как священное животное. С лошадью познакомились они лишь в период падения Среднего царства: на конских повозках ворвались в страну неожиданно заполонившие ее пастушеские азиатские племена. У них переняли египтяне науку разведения и содержания этого ценного животного.

Гораздо позднее — во время персидского владычества — начали египтяне разводить верблюдов, ставших в современном Египте одним из самых распространенных домашних животных. До того для перевозки грузов довольствовались ослом, животным выносливым и нетребовательным, хотя по свидетельству многих сцен, запечатленных на рельефах и росписях в гробницах, осел уже и тогда был столь же упрям, как и сегодня. Гужевым скотом служили, главным образом, коровы, хотя при более тяжелых работах, например, при перевозках камней, часто запрягали в ярмо и быков.

Естественно, лишь обыкновенных быков. Потому что у египтян имелись и священные быки, которым можно было только поклоняться, особенно почитался самый главный черный бык с белым пятном на лбу, Хапи (по-гречески — Апис). Его содержали в Менфере, в специальном храме, и верили, что в его облике воплощен оплодотворяющий пахотные земли Нил. Но поскольку жизнь даже самого священного быка однажды кончается, испустил дух и первый Хапи, и тогда по всей стране стали искать достойного его преемника, такого же темного цвета, с белым треугольником на лбу, с черными-пречерными пятнами в форме коршуна на спине и по бокам; причем он должен был происходить от коровы, после его рождения уже не телившейся. Искали «живое повторение» Хапи. То обстоятельство, что Хапи происходит от обыкновенного быка, египтяне считали только видимостью, на самом деле, полагали они, его зачал и породил луч небесного света. В каком бы ветхом хлеву его ни находили, он становился живым богом-быком. Ликуя, вели его на причитающееся ему по праву место жительства, в многоколонную святыню в Менфере. По праздникам его показывали собравшимся во дворе святыни толпам, чтобы старики и молодежь, женщины и мужчины могли ему поклоняться. С громкими криками «Хапи! Хапи!» они в благоговении склонялись до земли и целовали выложенное гладкими плитами подворье.

Поклонялись и почившим Хапи: их не просто закапывали в землю, а бальзамировали и хоронили на особом кладбище.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: