Лин Паль - История Империи монголов: До и после Чингисхана

- Название:История Империи монголов: До и после Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ Москва, Астрель-СПб

- Год:2010

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-17-067580-7, 978-5-9725-1808-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лин Паль - История Империи монголов: До и после Чингисхана краткое содержание

Божьей карой они казались и европейцам, и азиатам, поскольку сами стояли как бы вне религиозной игры, исповедуя тенгрианство.

Они создали свою Великую империю, но в конце концов от нее не осталось ровным счетом ничего. Век за веком они отступали все дальше и дальше — из Восточной Европы, из Средней Азии, из Индии, из Китая: припечатав намертво чужие границы, они откатились назад. Из дворцов среднеазиатских и китайских ханов, из дворцов Великих Моголов они вернулись к кочевому скотоводству, в юрты и степи.

Божья кара установила границы мира, а сама вернулась на родину.

Об этой удивительной истории монголов и пойдет речь.

История Империи монголов: До и после Чингисхана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На севере тюрки жили веками сложившимся кочевым укладом, городов не имели, жить в доме считали унизительным. На юге существовало множество городов, развивалось земледелие, жители строили каналы для орошения земель, то есть там была цивилизация. Немудрено, что понимание между землями было нулевое. Северян считали разбойниками на юге, южан как никчемных и ни на что не способных метисов презирали на севере.

Периодически северяне совершали набеги на богатый юг, южане не могли им противостоять. Реальная власть в этих землях принадлежала местной аристократии, юридическая власть принадлежала потомкам Великого Хана. Причем эмиры держали ханов при себе для обеспечения легитимности своей власти, хотя, по видимости, презирали их и использовали, как им было угодно. Они в случае необходимости смещали неугодного хана, брали на его место другого, снова смещали, если оказался слишком заинтересованным в той политике, которую эмиры ведут.

В середине XIV века власть над этой областью получил эмир Казаган, он сначала посадил при себе хана из дома Угедея, потому как рассорился с ханами из дома Джагатая, а когда помирился с джагатидами, то просто сместил неугодного хана и посадил джагатаида. Сами ханы настолько уж были не способны удержать власть, что смирялись с такой участью. Эмиры тоже не знали, чего ожидать от будущего, стоило им проявить слабость, как их ожидал стандартный конец — насильственная смерть. Сам эмир Казаган, человек властный и отважный, когда стал стареть, решил отдать свое место сыну, а тот вместо благодарности приказал убить своего отца и… женился на его вдове. Хотя эмиры гибли и прежде от рук искателей власти, этот случай посчитали омерзительным и отцеубийцу свергли всем эмирским миром, загнав в отроги Гиндукуша, где он и погиб.

К власти пришел эмир Пуладчи, который сразу же озаботился поисками хорошего потомка из дома Джагатая. Таковым был признан восемнадцатилетний хан туманного происхождения, вошедший в историю Средней Азии как Тоглук-Тимур. Какого бы спорного джагатаидского происхождения ни оказался этот юноша, он был на удивление хорошим правителем. Он навел порядок в Моголистане и решил наконец-то присоединить к этому дикому государству благодатный юг — то есть Трансоксиану. Ему это тоже удалось.

Для того чтобы Трансоксиана не чувствовала, что ею управляют неверные, Тоглук-Тимур принял ислам. Но все равно в созданном им государстве две разные части страны жили каждая сама по себе. На севере как презирали южан, так это и продолжалось, на юге как боялись дикарей, так и продолжали бояться. Слепить единый мир из двух таких различных никак не выходило. Север оставался диким севером, а юг — культурным югом. Вряд ли, может, удалось бы примирить эти две части единого целого и нарастить к ним новые земли, добытые потом и кровью воинов, если на историческом горизонте XIV столетия не появился другой великий завоеватель, равный по силе и славе самому Великому Хану, но не великий хан, и вовсе не хан, и даже не чингисид.

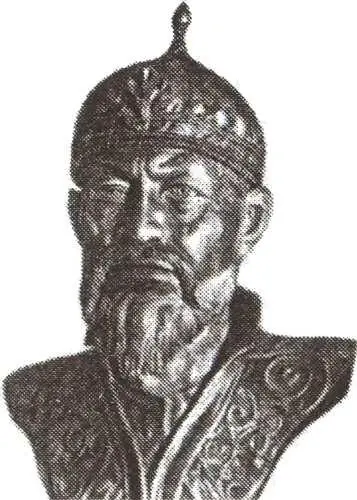

Имя его заставляло одних захлебываться от восторга, других шипеть от ярости или дрожать от страха. Его звали Тимур, сын Тарагая. И происходил он из монголов, которые разбавили (и значительно) свою кровь тюркской.

Тимур

Много позже Тимуру приписали то же предначертание великого пути в момент рождения, что и самому Великому Хану. Якобы родился Тимур из рода Барлас (хорошего монгольского рода, однако не царского) со сгустком крови, зажатым в руке, а по другим сведениям — с руками, полными крови, что обещало судьбу воина и завоевание мира. Эта биография Тимура лепилась уже после его смерти и по образу и подобию «Сокровенного сказания», так что не стоит искать в ней абсолютной правды. Даже выбор имени Тимура стал позже считаться знаменательным, взятым из стиха в Коране.

На самом деле во времена Тимура имя со столь тюркской ориентацией в мусульманской стране было уже пережитком прошлого: такие имена старались детям не давать, если дети были мусульманами. Отец Тимура был хотя и эмиром, но человек очень простым: он недавно принял ислам, верил горячо и искренне, но мусульманские имена ему ничего не говорили, так что и своему сыну, которого он воспитал мусульманином, он все же дал имя понятное, тюркское — Тимур, то есть железо. С этим железным именем и соответствующим воспитанием: с раннего детства приучен к седлу, охоте и войне, не знает страха и не боится трудностей, всего достигает самостоятельно, — Тимур вступил во взрослую жизнь.

Начал он эту жизнь со службы у эмира Казагана. Другого пути достичь хоть какой-то значимости у мальчика из рода совсем не царского — не было. Он должен был служить и хорошо служить, терпеливо ждать, вовремя разглядеть удачный момент, чтобы выслужиться, выбрать властителя, который вдруг не окажется смещенным или убитым, то есть сложностей на этом пути к власти было больше, чем нам сегодня представляется.

У Тимура было отлично тренированное тело, он был неприхотлив в еде и быте, он имел острый и проницательный ум, он был бесстрашен и в то же время достаточно осторожен, если речь заходила о придворных интригах, и у него была харизма — то, что всегда спасает людей этого плана в самых сложных политических событиях своего времени.

Любимой игрой Тимура, которой он развлекал себя в минуты покоя, были шахматы. В людей он тоже играл, как в шахматы — какие-то фигуры продвигал, какие-то безжалостно сдавал, делая обманные ходы, какие-то уничтожал, видя в них угрозу безопасности. Если бы он этого не делал, то вряд ли бы в том XIV столетии стал фигурой, практически равной по сияющему ореолу основателю Великой Монголии. Ему в каком-то плане даже было сложнее, чем Чингисхану: тот лепил свой монгольский мир из ничего, а Тимур собирал свое огромное государство из кусочков развалившейся империи, и эти кусочки не желали складываться в новую империю, потому что осознали возможность независимого существования.

Тимуру было трудно и в другом смысле: он пришел после Чингисхана, и, как бы то ни было, современники и потомки сравнивали его с Великим Ханом. Ему для того, чтобы достичь славы, следовало не повторить деяния Чингисхана, а свершить больше, чем тот, победить врагов сильнее и построить государство могущественнее. Самое трудное — нужно было так заново склеить имперские части, чтобы страна стала единым целым. Дальновидный Тимур очень хорошо понимал, что не имеет смысла складывать части, которые никогда не захотят жить вместе. Следовательно, было глупо тащить в новое государство джучидов с их завоеванными христианами — во-первых, очень далеко на севере, во-вторых, ненадежно. Зато рожденному мусульманином в Средней Азии имело полный смысл вернуть все мусульманское население под власть монголов, собрать отколовшиеся части, добавить новые, подчинить земли, которые по праву принадлежат исламу, но почему-то подчиняются немногочисленным христианам, то есть создать сильное государство ислама.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: