Светлана Лучицкая - Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов

- Название:Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2001

- Город:СПб.

- ISBN:5-89329-451-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Лучицкая - Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов краткое содержание

Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades. On révèle les signes de l’alterité qui sont propres à ces traditions, aussi étudie-t-on revolution des représentations chrétiennes des musulmans au cours des XII–XIII ss. On accorde l'attention spéciale aux procédés narratifs de représentation qui aident aux chroniqueurs de créer l’image de l’Autre.

Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

I группа

II группа

В хрониках Первого крестового похода мусульманские народы Ближнего Востока описываются под термином «варварские нации» — barbarae nationes. Среди них перечисляются как реально существовавшие (турки и арабы), так и фантастические и вымышленные — сарацины (Saraceni), публиканы (Publicani), агуланы (Agulani), азимиты (Azimites) и пр. Большинство этих этнонимов придуманы, это продукт фантазии хронистов, но было бы интересно узнать, откуда писатели черпали информацию, касающуюся мусульман, и было ли возникновение этой фантастической этнографии результатом их непосредственных контактов с Ближним Востоком. [213]

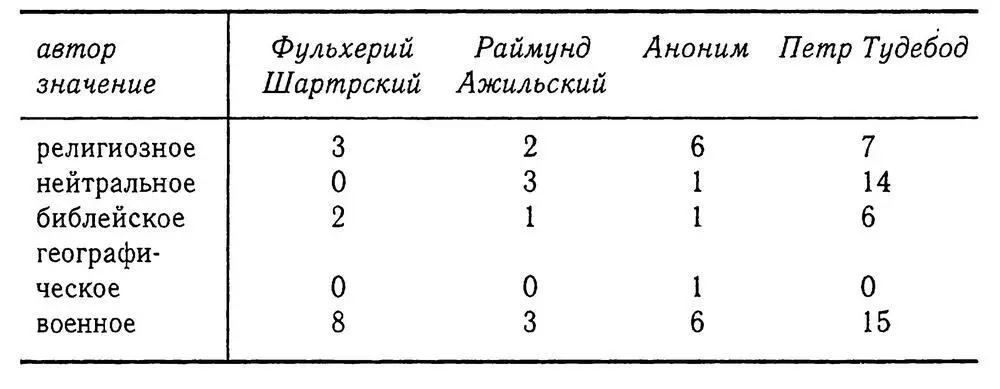

Мусульмане не случайно называются варварами. Этот термин существовал еще в античной традиции. Для греков варвары — народы, не занимающиеся земледелием и не имеющие городов. [214]В хрониках термин чаще всего употребляется в оппозиции «варвар — латинян». Гвиберт Ножанский придает этому термину еще более точный смысл: для него barbarae nationes — те, кто отличаются от латинян, франков по своему языку и своим обычаям. [215]Таким образом, хронисты употребляют этот термин в том смысле, который ему придавал Петр Достопочтенный в своем трактате «Против сарацинской секты», называя мусульман варварами по языку и нравам. [216]Среди «варварских наций» (barbarae nationes) упоминаются турки, арабы и сарацины. Согласно Гвиберту Ножанскому, из всех врагов христиан именно они выделялись не только числом, но и своей исключительной ролью. [217]Чаще всего для обозначения восточных народов, barbarae nationes, они применяют искусственный термин — «сарацины» (Saraceni). Какова его этимология? Этот термин Средневековье связывало с библейской традицией. Беда Достопочтенный в комментариях к Библии писал, что сарацины являются потомками Агари, египетской наложницы Авраама. [218]Сарацины же приняли имя Сары — законной жены Авраама, чтобы скрыть свое незаконное происхождение. Итак, мы видим, что термин «сарацины» скорее конфессиональный, чем этноним. В христианской традиции потомками Сары и ее законного сына Исаака считались христиане, а мусульмане — потомками Агари (агарянами), детьми Исмаила. [219]Матвей Парижский пишет в своей хронике, что сарацины считают себя потомками Сары, но вернее их называть агарянами и исмаилитами и рассматривать как потомков Агари и Исмаила. [220]Другие термины, обозначающие мусульман, — «турки» и «арабы». Под турками хронисты подразумевали сельджуков, завоевавших Малую Азию и Палестину. У Фульхерия Шартрского папа в своей речи на Клермонском соборе говорил: «Турки, народ персидский» («Turci, gens Persica»). [221]Под термином «персы» подразумеваются те же турки-сельджуки. Часто хронисты налагают на современную им этническую карту Ближнего Востока свои знания античной истории и называют турок «парфянами» (Parthi). «Парфяне, — пишет Гвиберт Ножанский, — которых мы неверно называем турками» (attamen Parthorum regnum quos Turcos corrupto nomine vocitamus). [222]Гвиберт Ножанский почерпнул сведения об античных царствах парфян у Помпея Трога. Турки, мусульмане идентифицируются им с античными парфянами, обитавшими в Иране. Как видим, происходит своеобразная актуализация античности. Так, среди восточных народов хронистами Первого крестового похода упоминаются такие, как «ливийцы», «ассирийцы», «индийцы», «финикийцы» и даже «эламиты»; [223]в хрониках встречаются и «персы, мидяне, сирийцы, халдеи». [224]Таким образом, рисуемая хронистами этническая карта Ближнего Востока основана на произвольных сведениях античных историков, например Помпея Трога.

В хрониках Первого крестового похода говорится не только о турках, сарацинах и персах, но и о других народах. Так, Гвиберт Ножанский сообщает о народах, сражающихся против христиан на стороне атабека Мосула Кербоги: «Среди народов (nationes), которые призвал к себе этот неверный государь, помимо турок, сарацин, арабов и персов, более известных истории, были и другие, которые носили совершенно новые имена: это были публиканы, курды, азимиты, агуланы и еще другие, перечислить их все было бы совершенно невозможно, но имена их были весьма странными». [225]Что же это за народы? «Agulani» — термин, скорее всего, производный от арабского слова «аль-гулям» (по-арабски — «мальчик»). Этот термин в средневековой традиции имел много значений: он означал то правителя или мусульманского вождя, то языческий народ. В «шансон де жест» часто упоминается языческий народ «аголан» или сарацинский правитель «Аголан». [226]Но термин имеет отношение не только к литературной фантазии, но и к реалиям. По сведениям Д. Пайпса, изучавшего военную систему арабов, «агуланами» назывались на мусульманском Ближнем Востоке тяжеловооруженные воины. [227]Судя по хроникам крестовых походов, именно такой смысл вкладывали в это слово рыцарские писатели — Бодри Дейльский сообщает нам об агуланах: «облеченные в броню, они не боялись ни стрел, ни копий». [228]Те же сведения находим и у Гвиберта Ножанского: «агуланы… которые не боялись ни мечей, ни копий, были, как и их лошади, все покрыты железом». [229]

Среди мусульманских народов, называемых barbarae nationes, хронисты упоминают и «азимитов» («Azimiti»). Согласно остроумной версии А. Грегуара, этот термин происходит от арабского «аль-аджам» (т. е. «перс») и в византийских источниках означал «рекрут». [230]В хрониках Первого крестового похода термин, возможно, имеет тот же смысл.

Остается перечислить другие названия, входящие в понятие barbarae nationes. Среди них — Athenasi. [231]Согласно словарю Ш.-Д. Дюканжа, это athanatoi — т. е. «бессмертные». [232]В персидской армии так называлось специальное войско, состоящее из отборных воинов. В византийской армии такое войско рекрутировалось среди беженцев из Малой Азии — византийский император Михаил Дука или, точнее, его министр Никифор Логофет создали подобное подразделение на манер персидского войска. [233]Это войско, состоявшее из отборных воинов, прекрасно владевших луком и стрелами, было ударной силой византийской армии. Видимо, византийский военно-технический термин был заимствован хронистами Первого крестового похода для обозначения мусульман.

Среди barbarae nationes хронисты перечисляют и Azopati. Этот термин также можно обнаружить в византийских источниках. В Византии так назывались привратники восточного происхождения (в основном из Эфиопии), которые находились при страже ворот императорского дворца. А. Грегуар предположил, что этот обычай, как и многие другие придворные обычаи Византии, был заимствован греками в IX–X вв. из церемониала Аббассидов Багдада. Он предположил некоторую связь между термином Azopati и термином aithiops (эфиоп). [234]Скорее всего, тот же смысл термин имеет в хрониках Первого крестового похода. У Альберта Аахенского мы читаем: «Черный народ… из земли Эфиопии… называемый в народе Азопаты… и все варварские нации из Вавилонского царства». [235]Для него это не придворные стражники, как в византийских источниках, а скорее чернокожие воины эфиопского происхождения. Хронист сообщает, что Azopati — «несносное племя» («gens intolerabilis Azopati»), «ужасные и противные мужи» («viri horridi et teterrimi»); они вооружены железными кнутами и дубинками и покрыты железной броней с ног до головы, во время боя они мечут стрелы и трубят в трубы, производя невероятный шум. [236]Таким образом Azopati, упоминаемые в хрониках Первого крестового похода в числе barbarae nationes — это воины эфиопского происхождения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: