Светлана Лучицкая - Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов

- Название:Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2001

- Город:СПб.

- ISBN:5-89329-451-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Лучицкая - Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов краткое содержание

Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades. On révèle les signes de l’alterité qui sont propres à ces traditions, aussi étudie-t-on revolution des représentations chrétiennes des musulmans au cours des XII–XIII ss. On accorde l'attention spéciale aux procédés narratifs de représentation qui aident aux chroniqueurs de créer l’image de l’Autre.

Образ Другого. Мусульмане в хрониках крестовых походов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Весьма часто словоупотребление имело близкие конфессиональным моральные коннотации (13 раз). [135]Хронисты часто говорят о погрязших в грехах язычниках, [136]но всякий раз имеется в виду скорее религиозный смысл — а именно то обстоятельство, что мусульмане на стороне Антихриста воюют против Бога и христиан, воплощающих божественные добродетели. [137]Если мусульмане и одерживают победу, то лишь благодаря своей заносчивости (insolentia). [138]Хронисты говорят о «нечестивых язычниках» (impiorum gentilium), [139]«гордыни язычников» (superbia gentilium), [140]их хитрости (astutia), [141]коварстве мусульман (dolositates), [142]об их нетерпимости (intolerabiles gentiles), [143]называют их «скотоподобными язычниками». [144]

Как видим, понятие gentiles тесно связано с религиозными и этическими ценностями.

Внимательное изучение контекста словоупотребления выявляет еще один важный смысловой нюанс (условно говоря, библейский) — в хрониках под gentiles понимается бесчисленная масса язычников (13 раз). [145]Хронисты, повествующие о военных столкновениях между мусульманами и христианами, говорят о «невероятном множестве язычников», [146]«о всей массе язычников», [147]о «выходящем из берегов непреодолимом множестве» язычников, [148]о «легионах язычников», [149]«обильном язычестве». [150]Количество язычников не поддается исчислению; [151]их так много, «как звезд на небе». [152]Очевидно, такое словоупотребление порождало у средневекового читателя известные ветхозаветные ассоциации — образ бесчисленного множества языческих народов — врагов истинной веры (Иисус Навин 11,4). Эти пассажи отсылали также к новозаветному образу «духа нечистого», Сатаны и его легионов (Мк. 5, 9: «легион имя мне, потому что нас много»). Употребляемые при этом термины «языческие нации» («nationes gentilium»), [153]«языческие легионы» («legiones gentilium») [154]указывают на связь этого понятия с другим — barbarae nationes, [155]о чем будет сказано ниже.

Мы уже говорили о религиозно-моральных и библейских коннотациях термина gentiles. Контекст выявляет еще один, весьма близкий Исидору Севильскому, семантический нюанс. Для Исидора, как мы помним, под термином gentilis (от gens), что означает «племенной, языческий», подразумевается этническая общность. Именно в таком смысле термин употреблен в хрониках. Несколько раз (10 раз) [156]речь идет о языческом народе и его обычаях. Альберт Аахенский так и говорит: «согласно обычаю язычников», [157]«по языческому ритуалу». [158]Говоря об обычаях (consuetudo, mos) мусульман, хронисты имеют в виду то похоронный обряд мусульман, [159]то кочевой образ жизни мусульман, [160]то варварский ритуал decapitatio — обычай отрубать врагам головы [161]или образ жизни в повседневности — манеру одеваться, питаться, [162]а также обычай мусульман брать в военные походы припасы и скот. [163]В этих примерах gentiles не противопоставляются христианам, и термин, как правило, не имеет пары, обозначая в целом языческие народы с присущими им обычаями, традициями и образом жизни.

Как этническая общность gentiles соотносятся с определенной территорией и политическими структурами, и на это указывают политические и географические коннотации словоупотребления. Мусульмане-gentiles живут в определенных странах и городах (regna, terrae, civitates). [164]Это Багдад, Аскалон, Каир, Хорасан, Цезарея. Так, говорится о «языческих царствах», [165]о «языческих землях и городах», [166]«о землях и царствах языческих». [167]

Gentiles рассматриваются также как представители определенной интеллектуальной традиции (4 раза): говорится об их занятиях астрономией и их «языческих рукописях». [168]

Но gentiles — не только представители чуждой конфессии или иной этнической общности. В повседневной жизни крестоносцев, заполненной битвами и сражениями, gentiles — прежде всего военный противник, враг, и в таком техническом смысле термин употребляется наиболее часто (43 раза). Так, Гвиберт Ножанский имеет в виду военное противостояние в битве и часто исчисляет военные «силы язычников». [169]Он сообщает о готовящихся к сражению язычниках, о «набегах язычников». [170]Иногда он употребляет термин в техническом смысле, говоря о «фаланге язычников». [171]Бодри Дейльский характеризует военные доблести gentiles, с похвалой отзывается об их смелости. [172]Хронисты часто фиксируют свое внимание на военных качествах мусульман, их военном снаряжении, [173]их поведении в бою, [174]их тактике, [175]говорят об их военных подразделениях и рангах [176]и пр. Как видим, в этих случаях присущий термину конфессиональный смысл полностью исчезает, уступая место общему обозначению мусульманина как военного противника. [177]

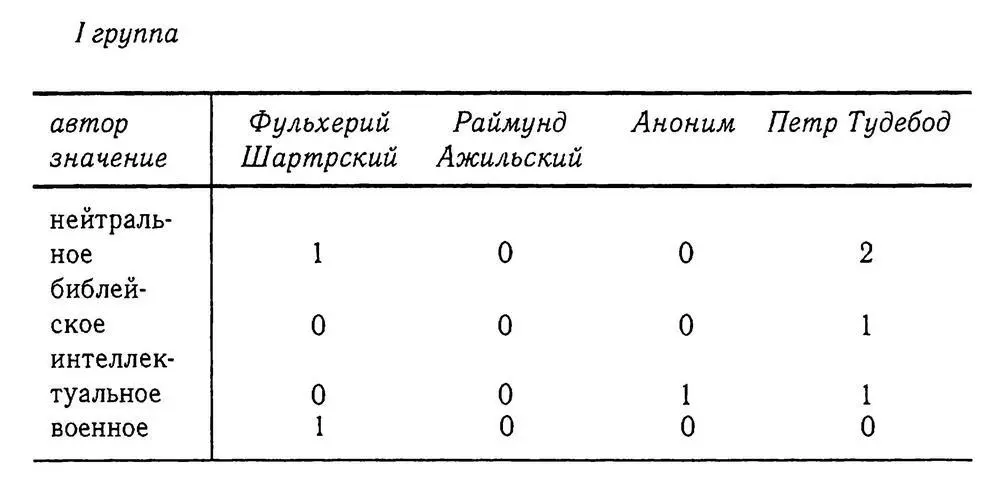

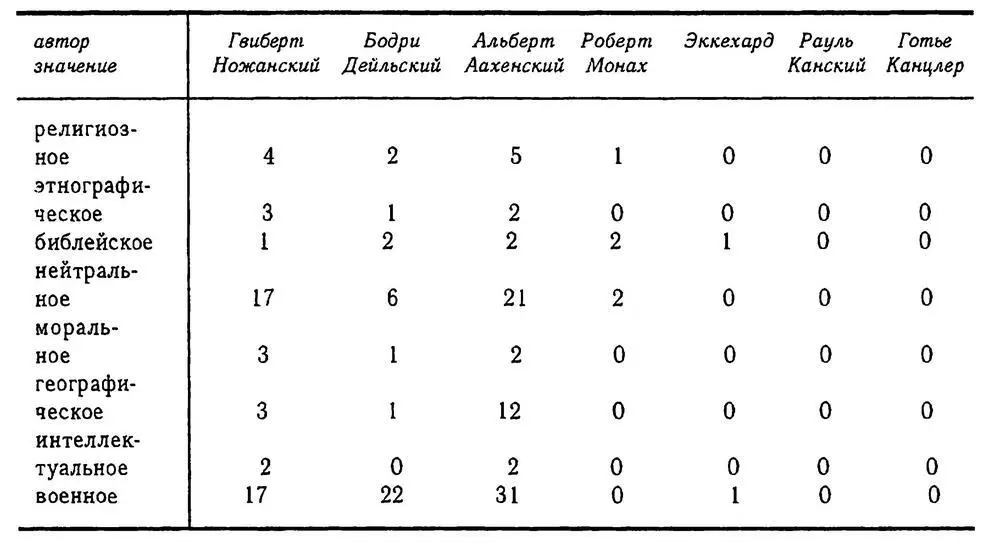

Чаще всего (48 раз) gentiles употребляется в нейтральном смысле — как самое общее обозначение врага. Во всяком случае, контекст не позволяет судить сколько-нибудь определенно о точном значении словоупотребления. В этих многочисленных примерах смысл термина gentiles чаще всего семантически нейтрален. У Гвиберта Ножанского (10 раз), Бодри Дейльского (8 раз) и других хронистов это общее наименование врага [178](см. табл. 1–2).

I группа

II группа

Как видим, термин чаще употребляется в сочинениях хронистов Первого крестового похода, которые писали свои хроники в Европе, и реже в хрониках непосредственных участников похода и очевидцев. Устойчивым является конфессиональный смысл: под gentiles понимаются язычники, оскверняющие христианские святыни, и еретики. Чаще его смысл семантически нейтрален, и термин является наиболее общим обозначением военного противника. И еще одно наблюдение — термин близок тому смыслу, который в него вкладывал Исидор Севильский: и в этом случае gentiles — языческий народ со своими обрядами, традициями и обычаями.

Этот термин, обозначающий мусульман, достаточно часто упоминается на страницах хроник. В средневековой культурной традиции это слово, как правило, обозначало язычника. Оно имеет довольно древнее происхождение. [179]Поначалу термин имел совсем иной смысл. В античную эпоху термин paganus обозначал обитателя пага — сельского округа (pagus). Но впоследствии это слово было отождествлено со словом profanus. Подобно тому как вначале противопоставлялись термин paganus, первоначально означавший «деревенский житель», и термин oppidianus — горожанин, так затем термин paganus, который стал обозначать человека извне по отношению к civitas Dei — Граду Божьему, — стал противопоставляться термину Christianus — обозначавшему человека, находящегося в пределах Града Божьего. Действительно, в первые века христианская религия была преимущественно городской, и понятие paganitas обозначало религию «деревенщины». Исидор Севильский называл pagani обитателей пагов, которые в полях и рощах создают своих кумиров и живут без закона. [180]В отличие от слова gentiles, понятие pagani подразумевало не только самих язычников, но и их святилища и капища. В дальнейшем термин эволюционировал. Новые нюансы в словоупотреблении возникли в эпоху императорского Рима вместе с новой оппозицией paganus/miles, и paganus в это время означал «гражданский» в противоположность militaris — военный. Вместе с этой оппозицией возникает значение paganus — не-воин в профанном смысле и не-христианин — в сакральном. Неслучайно уже у ап. Павла христиане называются «воинами Христовыми» — milites Christi (2 Тим. 2, 3: «добрый воин Иисуса Христа» — «bonus miles Christu Jesu»). Дальнейшая эволюция смысла термина привела к тому, что уже в IV–V вв. слово paganus более не употребляется в значении «деревенщины» даже в профанном смысле, так как с pagani [181]ассоциировались представители античной культуры. Сакральный же смысл термина сохраняется, и теперь христиане противопоставляются представителям античной культуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: