Владимир Никольский - Детство человечества

- Название:Детство человечества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госкультпросветиздат

- Год:1950

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Никольский - Детство человечества краткое содержание

Детство человечества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наши исследователи (особенно Крашенинников и Штеллер) в 30-х гг. XVIII в. наблюдали на далекой Камчатке живых представителей ступени низшего варварства в лесной полосе. Это — ительмены (камчадалы). У них был родовой строй и, что особенно важно, с хорошо сохранившимися остатками матриархата. Хотя никаких следов даже первобытного огородничества у ительменов не обнаружено, но почетное, самостоятельное положение женщин у низших варваров могло существовать и при полном отсутствии даже самого начального земледелия.

Орудия труда (каменные и костяные) камчадалов, описанные Крашенинниковым в XVIII в., — типично неолитические. Из камня и кости делали топоры, ножи, копья, стрелы, иглы, ланцеты. Топоры у них делались из оленьей и китовой кости, также из яшмы и привязывались ремнями к кривым топорищам. Ножи они делали из горного зеленоватого или дымчатого хрусталя, остроконечные, наподобие ланцетов, и насаживали их на деревянные черенки.

Несмотря на такое сходство каменного и костяного инвентаря камчадалов с неолитическими находками нашей лесной полосы, с так называемой ямочно-гребенчатой керамикой, как раз глиняной посуды Крашенинников у них не обнаружил. Но пятидесятник Владимир Атласов [31] «Сказка» пятидесятника Владимира Атласова от 10 февраля 1701 г. См. «Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVIII веке», изд. Инст. народов Севера, 1935.

, который был у камчадалов до Крашенинникова, глиняные сосуды застал. Это же подтверждают и археологические раскопки, производившиеся на Камчатке. Надо думать, что общение с русскими (и частично с японцами) вытеснило из обихода камчадалов керамику. Однако на основании сходства каменных и костяных орудий, а также и благодаря наличию керамических остатков в раскопках мы можем считать камчадалов реликтом общества, жившего на стадии низшего варварства, по своему быту и хозяйству вполне аналогичным нашим древним предкам, обитавшим в лесной полосе нашей родины. То, что осталось для нас навсегда темным в общественной жизни этих наших предков, мы можем поэтому восполнять данными из жизни тех народов, которые являлись в свое время реликтом далекого варварства.

Крашенинников очень добросовестно описывает труд, быт, религию ительменов. Мы узнаем, что труд ительменов был определенно разделен между женщиной и мужчиной: «Летнее время мужчины трудятся в ловле рыбы, в сушении ее, в перевозке от моря к своим жилищам, в припасе собакам корму, костей и кислой рыбы, а женщины между тем чистят изловленную рыбу» [32] С. Крашенинников. Описание земли Камчатки, т. II, ч. VIII. СПБ. 17861, стр. 32.

. Кроме того, женщины собирают разные травы, ягоды, коренья в пищу и для лекарств.

«Зимой мужчины занимаются охотой за соболями, лисицами, а женщины наибольше трудятся в сучении ниток на сети и т. д. Женщины же готовят и пищу, которая в основном состоит из рыбы, сушеной, вяленой, перемешанной часто с травами и ягодами. Так, излюбленное их блюдо — это селога. Она делается из различных кореньев и вареной рыбы. Кушанья из кислых ягод и сараны весьма приятны, потому что и кислы, и сладки, и сытны; но приготовление еды, особенно жидкой, делалось ужасно грязно, ибо баба, которая никогда свои руки не мывала, потолокши коренья в поганой чаше, разбивает оное по локоть обнаженною грязною рукою, которая потом бывает как снег бела в рассуждении тела» [33] С. Крашенинников. Там же, стр. 53.

.

У камчадалов не было еще ни примитивного земледелия, ни скотоводства, если не считать собак, которых они держали главным образом как гужевую силу (впрягали в сани).

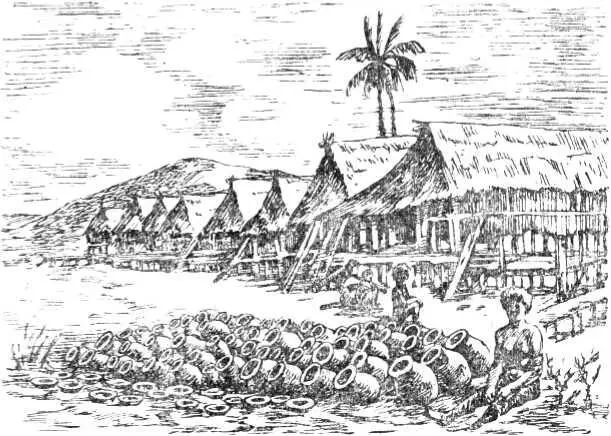

Горшки, приготовленные жителями Новой Гвинеи для обмена.

Камчадалы жили родами. Крашенинников указывает, например, что «всякий острожек [34] Острожек — камчадальское жилище.

ту реку, при которой живет, почитает за владение своего рода, и с той реки на другую никогда не переселяется… на всякой реке живут огородники, которые происходят от одного прародителя… на промыслы звериные ходят камчадалы по своим же рекам» [35] С. Крашенинников. Там же, стр. 30–31.

.

Жили камчадалы в жилищах, состоящих из нескольких юрт и балаганов, с входом через отверстие в потолке, которое одновременно служило и окном и дымоходом. Живет в этом острожке (или по-камчадальски — в атынули) несколько семейств ближних родственников.

«Между различными племенами у камчадалов бывали неоднократные военные сталкивания; они часто между собою воевали, так что году не проходило, в котором бы сколько нибудь острожков разорено не было. Главное намерение браней их состояло в том, чтобы получить пленников, которых они в тяжкие работы употребляли…», но с вожаками враждебного племени поступали очень жестоко: «С пленниками мужского пола особенно знатнейшими удальством своим поступали они с обыкновенным всем тамошним народам бесчеловечием. Жгли, резали, кишки из живых мотали, вешали за ноги и всякие делали надругательства, торжествуя при том о победе над неприятелями…» [36] Там же, стр 62.

.

Предки ительменов жили оседло, деревнями. Но они не знали еще земледелия, как и доисторическое население лесной полосы, оставившее после себя находимую археологами ямочно-гребенчатую керамику.

Несмотря на расовые различия и различные варианты производства папуасов и ительменов на одном и том же уровне развития производительных сил, русские ученые Миклухо-Маклай и Крашенинников открыли тот же процесс разложения матриархата. Крашенинников показывает, что у ительменов жених «отрабатывает» невесту и приводит ее в свой острожек (укрепленную деревню). Подобно тому, папуасы берега Маклая платят за невесту зачаточный выкуп (среднеазиатский калым) в виде двух глиняных горшков. Наследование у ительменов идет от отца, а не от матери. Правда, оно так мало («состоит в одной перемене платья, в топоре, в ноже, в корыте, в санках и собаках»), что «больший сын всем после отца своего владеет, а другим ничего не достается».

Это еще не патриархат, но это путь к нему. Настоящий патриархат появляется на следующей ступени культуры — на средней ступени варварства.

Отчужденность и ограниченность родовой организации характеризуют не только отдельные родовые коллективы, но и все родовое общество в целом. Поэтому в жизни людей низшей ступени варварства, например ирокезов, огромное место занимала война. Защита своих селений и угодий приводила к спорам из-за территории, что влекло месть за обиду. Военное искусство было у ирокезов высоко развито. Хорошо была поставлена служба разведчиков, применялись ложные тревоги, взаимные нападения, засады. Им были известны приемы маскировки, иногда очень искусные. Например, когда отряд приближался к неприятелю, все воины выстраивались в цепочку и шли друг за другом, причем последний засыпал следы листьями. По храбрости, мужеству и настойчивости ирокезы не знали равных, и одно их имя наводило ужас на соседей. Военнопленных ирокезы или усыновляли, или умерщвляли. Известен их варварский обычай снимания скальпа, т. е. кожи с волосами, с головы врагов. Ни одна ирокезская девушка не соглашалась стать женой ирокеза-мужчины, у которого не было скальпов. Страшным мучениям подвергались пленные враги, прежде чем их убивали. Если внутри ирокезских племен и родов наблюдалась родовая демократия с ее свободой, равенством и братством, то в межплеменных отношениях проявлялась зверская жестокость. «Трубка мира» у «костра совета» не должна вытеснять из нашей памяти ирокезских же «столба пыток» и «охоты за скальпами».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: