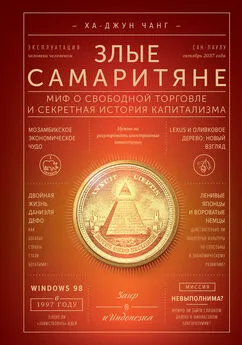

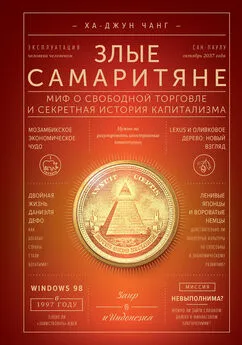

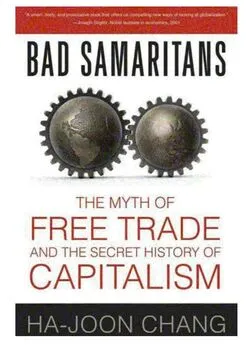

Ха Чанг - Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма

- Название:Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00100-947-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ха Чанг - Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма краткое содержание

Книга предлагает экскурс в историю, анализ современной экономики и прогноз.

Ха-Джун Чанг – экономист и мыслитель из Южной Кореи, лауреат премии Гуннара Мюрдаля и Леонтьевской премии. Он консультировал Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, ряд агентств ООН.

На русском языке публикуется впервые.

Злые самаритяне. Миф о свободной торговле и секретная история капитализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Первая проблема подобной аргументации в том, что либерализация торговли необязательно приводит к общей выгоде. Даже когда в результате появляются победители, их прибыли могут быть не настолько велики, как убытки, которые терпят проигравшие. Так бывает, когда в результате либерализации сокращаются темпы роста. Порой экономика даже начинает падать (как это произошло во многих развивающихся странах в последние 20 лет).

Более того, даже если победители действительно приобретают больше, чем теряют проигравшие, то компенсация не достигается автоматически благодаря механизмам рынка, а это значит, что некоторым людям придется хуже, чем ранее. Либерализация торговли пойдет на пользу всем, только если уволенные работники смогут быстро получить лучшие (или хотя бы равные) места работы, а списанные механизмы можно будет переоборудовать, например в новые автомобили (что случается редко).

В развивающихся странах это более серьезная проблема, поскольку в них компенсационный механизм слаб, если вообще существует. В развитых государствах социальная ориентированность служит механизмом, частично возмещающим потери тем, кто проиграл от внесения изменений в методы торговли, при помощи пособий по безработице, гарантий в области здравоохранения и образования, а порой даже минимально обеспечиваемых доходов. В некоторых странах, таких как Швеция, Дания, Норвегия, существуют очень эффективные схемы переориентации безработных, быстро овладевающих новыми навыками. Однако в большинстве случаев социальная ориентированность государства очень слаба, а порой почти отсутствует. В результате перемен многие не получают даже частичной компенсации за ту жертву, которую они принесли во благо остального общества.

В итоге выгоды от либерализации торговли в бедных странах будут, скорее всего, распространены менее равномерно, чем в богатых. Если же вспомнить, что в развивающихся странах многие жители уже очень бедны и порой не дотягивают даже до прожиточного минимума, то масштабная либерализация торговли, проведенная за короткий промежуток времени, попросту разрушит их жизни. В развитых странах безработица может не быть вопросом жизни и смерти, но в развивающихся дело часто так и обстоит. Вот почему с открытием рынков нужно быть осторожнее.

Однако проблема, возникающая при слишком быстрых изменениях принципов ведения бизнеса и имеющая причиной малую мобильность экономических ресурсов и слабость компенсаторных механизмов, хотя и серьезна, но вовсе не является главной проблемой теории свободной торговли. Более существенным вопросом для экономистов, по крайней мере для таких, как я, оказывается то, что эта теория призвана повысить эффективность краткосрочного использования имеющихся ресурсов, а не увеличить доступные посредством экономического развития в долгосрочной перспективе. Вопреки тому, во что хотели бы нас заставить верить ее сторонники, теория свободной торговли не утверждает, что беспрепятственная либерализация торговли — это благо для экономического развития .

Проблема в том, что производители развивающихся странах, осваивающие новые отрасли, нуждаются в периоде частичной обособленности от международной конкуренции (это могут быть протекционизм, субсидирование и другие меры), чтобы нарастить возможности для соперничества с превосходящими их иностранными производителями. Конечно, когда эти отрасли «окрепнут» и смогут конкурировать с передовыми изготовителями той или иной продукции, изоляцию нужно будет снять. Но делать это необходимо постепенно. Если они слишком рано окажутся уязвимы для международной конкуренции, то будут обречены на вымирание. Это суть аргумента о молодых отраслях промышленности, который я привел в самом начале главы на примере моего сына Чжин Ю.

Рекомендуя свободную торговлю для развивающихся стран, злые самаритяне указывают, что у всех богатых торговля (более-менее) свободна. Однако это то же самое, как если бы знакомые родителей шестилетнего ребенка советовали им заставить того найти работу, указывая на то, что успешные взрослые люди не живут на иждивении родителей и что такая независимость — это и есть причина их успешности. Они не понимают, что эти взрослые независимы благодаря своей успешности, а вовсе не наоборот.

На самом деле самые благополучные люди — это те, кого родители в детстве поддерживали хорошо, как финансово, так и эмоционально. Точно так же, как я говорил в главе 2, богатые страны провели либерализацию торговли только тогда, когда их производители были к тому готовы, да и то постепенно. Иными словами, с исторической точки зрения либерализация торговли всегда была скорее результатом , чем причиной экономического развития. Свободная торговля часто — хотя и не всегда — оказывается лучшим вариантом торговой политики в краткосрочной перспективе , поскольку обычно увеличивает потребление страны. Но это определенно не лучший способ развития экономики.

В долгосрочной перспективе свободная торговля, скорее всего, обречет развивающиеся страны на специализацию в тех секторах, которые характеризуются низким ростом производительности, а следовательно, дают низкий рост жизненных стандартов. Вот почему открытие рынков принесло успех очень немногим, в то время как большинство состоятельных государств в какой-то степени занимались или занимаются защитой молодых отраслей промышленности. Низкие доходы, которые становятся результатом недостатка экономического развития, серьезно ограничивают свободу, на которую бедные страны могут рассчитывать в определении собственного будущего. Таким образом, как ни парадоксально, методы «свободной» торговли ведут к ущемлению «свободы» развивающихся стран, которые взяли их на вооружение.

Международная торговая система и недовольство ею

Мало ли что свободная торговля не работает ни на практике, ни даже в теории! Несмотря на удручающие результаты, злые самаритяне продолжают активно отстаивать либерализацию торговли в развивающихся странах с 1980-х годов. Как я уже говорил, богатые довольно охотно разрешали бедным прибегать к протекционизму и субсидиям до конца 1970-х. Однако в 1980-е все начало меняться. Особенно заметно это на примере США. Просвещенный подход этой страны к международной торговле с экономически менее значительными нациями стал быстро уступать место системе, очень похожей на британский «империализм свободной торговли» конца XIX века. Это новое направление четко выразил тогдашний президент США Рональд Рейган на Уругвайском раунде переговоров ГАТТ. Он призвал к «новым и более либеральным соглашениям с нашими торговыми партнерами — договорам, в соответствии с которыми они полностью откроют свои рынки и будут обращаться с американскими товарами точно так же, как с собственными» {98} . Такие договоренности и были приняты в ходе Уругвайского раунда торговых переговоров ГАТТ, который начался в 1986 году в городе Пунта-дель-Эсте и был окончен в 1994 году (Марракеш, Марокко). Результатом стало появление Всемирной торговой организации — нового режима международной торговли, который был гораздо менее выгодным для развивающихся стран, чем режим ГАТТ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: