Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины

- Название:Тайна Цебельдинской долины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1975

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Воронов - Тайна Цебельдинской долины краткое содержание

Тайна Цебельдинской долины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

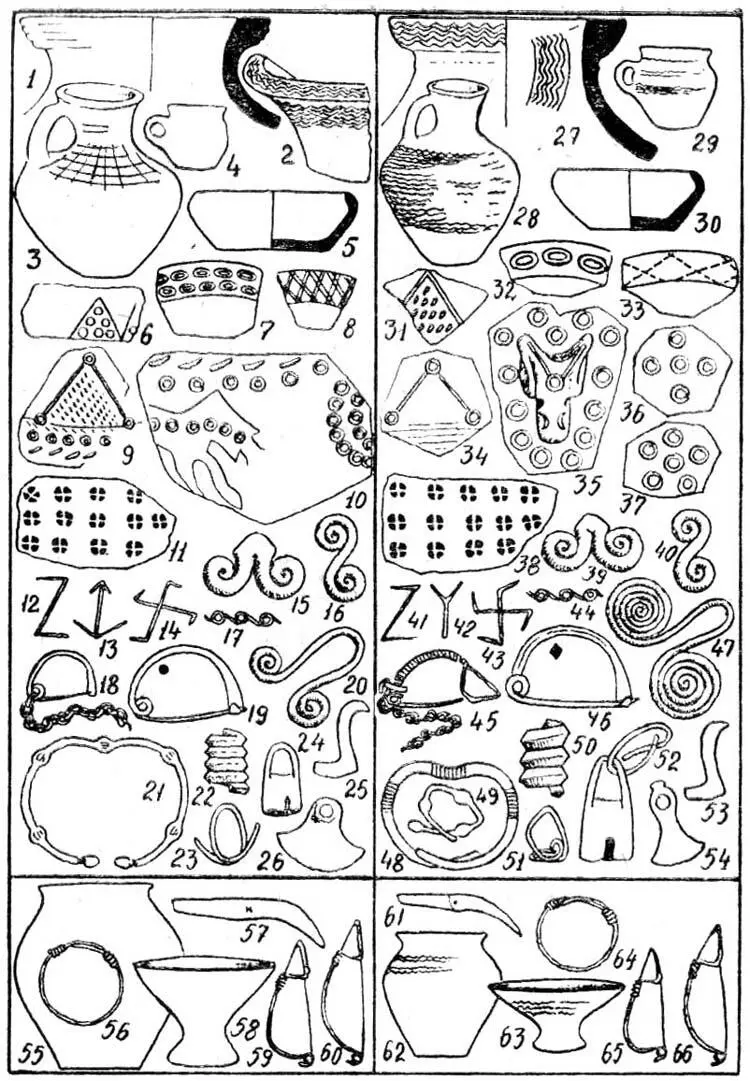

Одновременно в материальной культуре Цебельды II—VII вв. выявлен ряд черт, связывающих ее с культурой Центральной и Северной Колхиды более раннего времени. Преемственность отмечена в профилях венчиков у пифосов, в форме одноручных кувшинов с воронкообразным венчиком и одноручных горшочков-кружек, в орнаментации крестовидным штампом по тулову, многорядной волной по верхней и боковой поверхности венчика, штампованными кружочками по верхней плоскости края мисок и т. д. [39, рис. 25; 4, табл. 19, рис. 1; 21, 6; 22, 7, 9; 23, 1; 26, 1, 4; 35, 1-6, 13, 67]. Аналогичная преемственность прослежена на ряде цебельдинских гривен, фибул, браслетов, подвесок, топоров, цалд и других металлических изделий.

Все эти данные подтверждают вывод о прямой этнокультурной преемственности апсилов II—VII вв. с населением Колхиды эллинистического периода и начала новой эры.

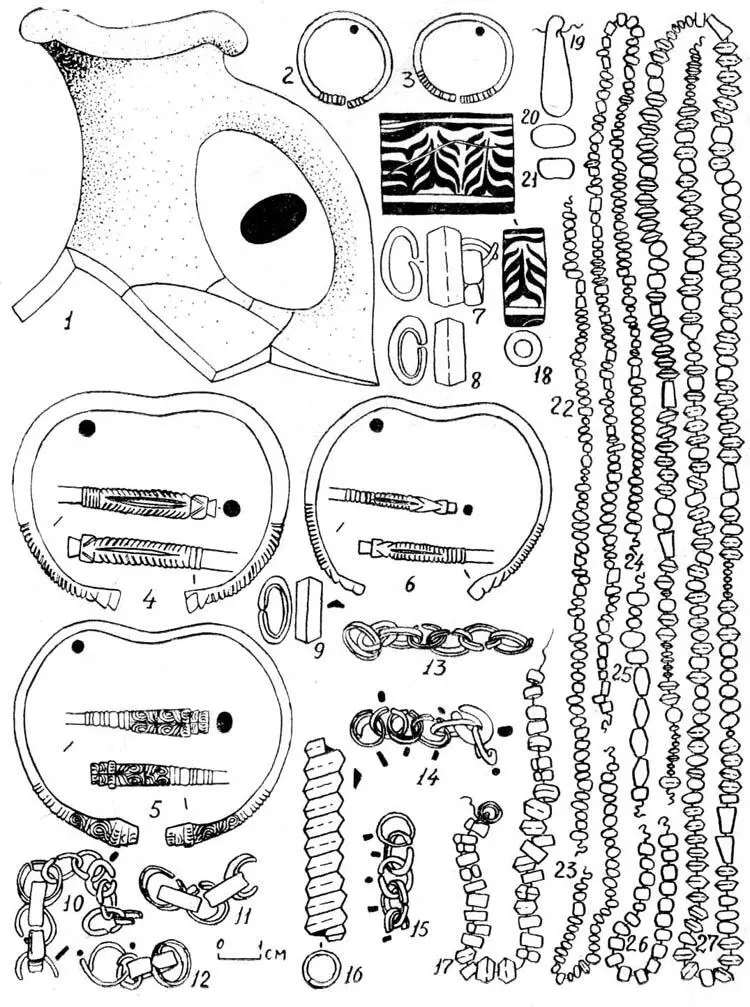

Вместе с тем в нашем распоряжении появились факты, [135] доказывающие непрерывность существования цебельдинских поселений по крайней мере с III—II вв. до н. э. Таково уже отмечавшееся в литературе присутствие слоя I-го тысячелетия до н. э. на отдельных местных позднеантичных поселениях [21]. Об этом свидетельствует и недавно обнаруженное на Цибилиумском могильнике богатое женское захоронение, инвентарь которого включал две серебряные серьги, три бронзовых браслета, бронзовые обоймочки, цепочки, пронизи, спирали и более 500 бус из стекла с золотистой и серебристой прокладкой (синих, зеленых, темно-медовых, [136] бесцветных, а также из желтой и белой пасты), янтарь и другие изделия конца III—II вв. до н. э. Кувшин из этого погребения тесно связан с соответствующими изделиями эллинистического периода на побережье, с которыми обычно сопоставляют ранний тип цебельдинской позднеантичной керамики [61, 188].

Рис. 50. Таблица сопоставлений характерных черт памятников: Центральной Колхиды VII—I вв. до н. э.: (1-26), Чхороцку II—III вв. н. э. (55-60) с соответствующим материалом из Цебельды II—VII вв. (27-54, 61-66)

Таким образом, в вопросе о происхождении цебельдинской культуры намечаются две точки зрения. Во-первых, имеются все основания говорить об автохтонности населения исторической Цебельды. Во-вторых, устанавливается серия устойчивых признаков, свидетельствующих о прямой преемственности между цебельдинской позднеантичной и колхидской эллинистической культурами. Как та, так и другая линия связей пока скудно аргументированы, но иных возможностей решения уже, по-видимому, не найти.

Как же исторически должны быть осмыслены эти факты? Ведь согласно имеющимся данным, в III—VII вв. вся Центральная Колхида была занята картвельскими племенами лазов. Оказывается, однако, что письменные источники могут дать ответ на этот вопрос. Во-первых, любопытен давно поднятый исследователями факт сходства названия «апсилы» с «абешла» — племенами, упоминаемыми ассирийскими источниками в Северо-Восточной Анатолии еще во второй половине 2-го тысячелетия до н. э. [46, 77, 120]. В культурном отношении эти «абешла» могут быть сопоставлены с носителями южного варианта колхидской позднебронзовой культуры между Чорохом и Орду, на территории современной Северо-Восточной Турции. Затем на протяжении всего 1-го тысячелетия до н. э. и позже на этой территории были распространены названия с соответствующей корневой основой (пс) — Арипса, Апсар, Апсирт, Акампсис и т. д.

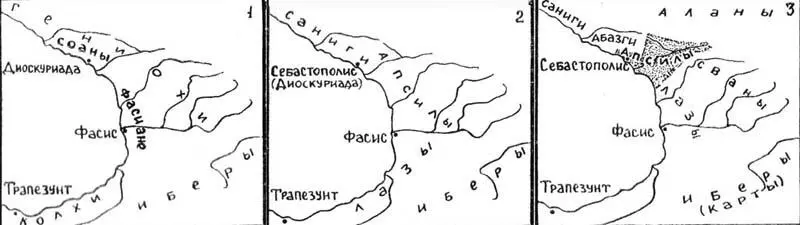

Согласно более поздним, уже греко-римским источникам (Аристотель, Гераклит Лемб, Помпоний Мела) вся территория Центральной и Северной Колхиды в VI в до н. э. была заселена племенами гениохов — на их земле были основаны греками города Фасис и Диоскуриада [41, 218, 820]. Согласно Геродоту, колхи в V в до н. э. проживали южнее Фасиса, а к северу от него распространялись «соседи колхов», т. е. гениохийские племена [40, 67, 73]. Гиппократ и Ксенофонт [V, 6, 36] со всей [137] определенностью говорят о том, что Центральную Колхиду в V в. до н. э. занимали не колхи, а фасиане (судя по всему, одно из названий гениохов Центральной Колхиды), тогда как колхи в это время проживали в районе восточнее Трапезунда [41, 111, 427].

Рис. 51. Инвентарь погребения III—II вв. до и. э. из Цибилиумского могильника: 1 — верхняя часть кувшина, 2, 3 — серебряные серьги, 4-6 — бронзовые браслеты, 7-9 — бронзовые обоймочки, 10-15 — обрывки бронзовой цепочки, 16 — бронзовая спираль, 17 — бронзовые пронизи, 18 — пастовая желто-сине-зеленая буса, 19 — бесцветная стеклянная буса, 20 — янтарная буса, 21 — буса из белой пасты, 22 — бусы из желтой пасты, 23 — бусы из зеленого стекла, 24 — бусы из синего стекла, 25 — бусы из темно-медового стекла, 26 — бусы с серебристой прокладкой, 27 — бусы с золотистой прокладкой.

В последних веках до н. э. население Центральной Колхиды в источниках обычно обозначается уже как «колхи», однако, по справедливому замечанию академика Г. А. Меликишвили, «перемещение... древней (мифической) Колхиды на р. Риони является, несомненно, продуктом позднего осмысления...» [46, 218], т. е. механического перенесения названия «колхи» греческих источников, следующих ионийской традиции, на население Центральной Колхиды, что вовсе не отражало истинной этнической картины, сложившейся в этом районе.

Рис. 52. Схемы этнической ситуации в Колхиде: в VI в. до н. э. (1), на рубеже н. э. (2) и в VI в. н. э. (3).

Собственно апсилы впервые упоминаются в I в. н. э. Плинием Секундой, локализующим их в районе Себастополиса [41, 858]. Более точные сведения дает автор II в. н. э. Флавий Арриан, согласно которому они проживали на побережье Колхиды, между лазами и абазгами, юго-восточнее Себастополиса [41, 396]. Лазы же на рубеже новой эры, согласно достаточно определенным данным Плиния Секунда, находились еще в устье Апсары (современная река Чорох) [41, 856], т. е. вне пределов Центральной Колхиды. Лишь в течение [139] I—II вв. лазы постепенно занимают эту территорию и к концу II в. выходят к Ингуру. Этому способствовало полное опустошение Центральной Колхиды, начавшееся в период войны Митридата с Помпеем и продолжавшееся в результате интенсивных смут и различных вторжений до I—II вв. н. э., когда римляне окончательно закрепились в Восточном Причерноморье.

Вышеприведенное свидетельство древних авторов об гениохийской этнической общности Центральной и Северной Колхиды, подтверждаемое полной общностью материальной культуры на всей этой территории в сочетании с фактами культурной преемственности между населением Центральной и Северной Колхиды эллинистического периода и носителями цебельдинской культуры, позволяет усматривать непосредственное родство фасиан и апсилов. Кроме того, оба эти названия имеют одну общую основу (пас — апс). Грузинское оформление этнонима «апсилы» (этнический суффикс -ел) свидетельствует о проникновении этого названия в римско-византийские источники через картвельскую (лазскую) среду, когда на рубеже новой эры лазы пришли в непосредственный контакт с фасианами и передали их самоназвание, звучащее близко к современному самоназванию абхазов «апсуа», как «апсилы». Таким образом, в носителях цебельдинской культуры скорее всего следует видеть северо-западную ветвь центральноколхидских гениохов — фасианов — апсилов, имеющую местные корни и одновременно обогащенную в I—II вв. за счет родственных переселенцев с юго-востока.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины [Издание 1958 г.]](/books/470422/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-izdanie-1958.webp)

![Василий Клёпов - Тайна Золотой долины. Четверо из России [Издание 1968 г.]](/books/470593/vasilij-klepov-tajna-zolotoj-doliny-chetvero-iz-ro.webp)