Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Название:Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1998

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Андреев - Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации краткое содержание

Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

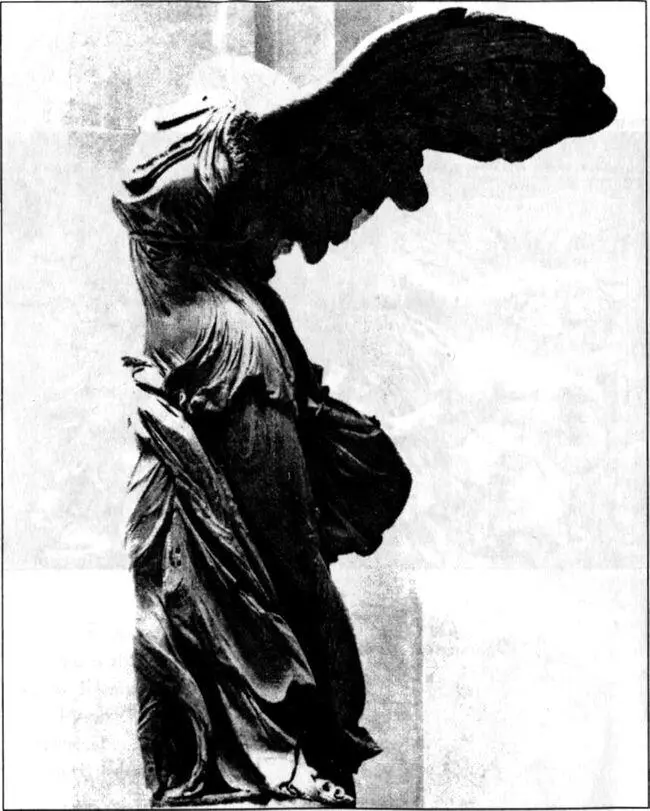

Ника Самофракийская. Около 190 г. до н.э.

Не прошло и ста лет после завоевания стран Азии и Египта греко-македонскими фалангами Александра Великого, как начался обратный процесс реориентализации Востока. По словам А. Тойнби, «маятник вновь качнулся на запад с силой, пропорциональной первоначальному удару Александра». Во многом этому, несомненно, способствовали изменения геополитической ситуации, происходившие в III—II вв. до н. э. в глубинных регионах азиатского континента. Самое крупное из всех эллинистических государств — гигантская империя Селевкидов — оказалась столь же непрочной, как и оба ее исторических предшественника: персидское царство Ахеменидов и македонская держава Александра. Постепенно разрушаясь под гнетом собственной тяжести, она одну за другой теряла свои восточные и западные сатрапии. Раньше других (около середины III в.) от Селевкидов отделились крайние восточные области их державы (часть современной Средней Азии и Афганистана), объединившиеся в новое Греко-бактрийское царство. Затем (30-е гг. III в.) их примеру последовала Парфия (современный Туркменистан и северо-восточный Иран), также ставшая самостоятельным государством. Шаг за шагом, разрастаясь в западном направлении, Парфянское царство поглотило (уже в 40-х гг. II в.) отпавший от Селевкидов Иран, а вслед за ним и Месопотамию с Вавилоном, Селевкией на Тигре и другими крупными городами. Парфянские цари и их придворная знать были не чужды поверхностному увлечению греческой культурой. Они и сами владели греческим языком, и чеканили монеты с греческими надписями, и охотно окружали себя греческими художниками и актерами, как это показывает хотя бы только что упомянутый эпизод с головой Красса. Но объективно, независимо от их личных вкусов и симпатий их военные успехи, несомненно, способствовали усилению туземной, в основном иранской реакции на греческое влияние и в конечном счете обернулись тем, что может быть названо «контрэллинистическим реваншем Востока».

Главным симптомом этого попятного движения или обратного «качания маятника» с Востока на Запад были не войны и не смена царских династий, а глубокое перерождение самой эллинистической цивилизации на территориях, лежащих к востоку от Евфрата и, следовательно, наиболее удаленных от Средиземноморья. Эллинизация туземных варварских культур постепенно сменяется прямо противоположным процессом варваризации греков и их культуры, а так называемый «греко-варварский синтез» на поздних его стадиях оказывается ничем иным, как поглощением немногочисленных островков греческой цивилизации, каковыми еще во II—I вв. до н. э. оставались города, основанные Александром и его преемниками, наступающей со всех сторон стихией восточного варварства. Как показывают находки надписей и монет, в Месопотамии, Иране и даже еще дальше на восток — в Бактрии и северной Индии — греческое население продолжало существовать вплоть до рубежа старой и новой эры, а в некоторых местах еще и после этой даты. Однако его этнокультурное своеобразие все более и более стиралось. Этому могли способствовать в частности такие факторы, как утрата греко-македонскими колонистами их первоначального привилегированного положения, их естественное для этнического меньшинства стремление адаптироваться в туземной среде, усвоить ее язык, обычаи и религиозные верования, наконец, весьма распространенные в те времена смешанные браки греков с местными женщинами.

Особенно курьезные формы ассимиляции потомков греческих колонистов среди массы коренного населения стран Востока можно было наблюдать на самой дальней юго-восточной окраине эллинистического мира в государствах северной Индии. Поселившиеся здесь греки вынуждены были сделать выбор между двумя основными религиями Индостана — брахманизмом (индуизмом) и буддизмом.

К буддизму явно склонялся Менандр, самый могущественный из греческих царей, правивших в этом регионе (приблизительно между 166—140 гг. до н. э.) На его монетах был вычеканен священный буддийский символ — так называемое «Колесо закона». На монетах преемника Менандра Антиалкида во множестве вариантов повторяется изображение Зевса, восседающего на слоне. В индуистской мифологии слон фигурирует как священное животное бога-громовержца Индры, что и объясняет это странное, на первый взгляд, перевоплощение Зевса. На других монетах того же времени мы также видим изображения греческих богов как бы сросшихся с местными индийскими божествами: Диониса, ставшего Шивой, Артемиду в образе богини Парвати и т. п.

Но аналогичные процессы сращивания и гибридизации восточных и греческих культов происходили в это же самое время и на противоположном конце эллинистической ойкумены в странах Восточного Средиземноморья, таких как Малая Азия, Сирия, Египет, да и сама европейская Греция. На этот раз общая открытость греческой цивилизации и проистекающая из нее «религиозная всеядность» греков, о которой мы говорили уже и прежде (см. гл. 11), сыграли с этим народом поистине злую шутку. Оказываясь в странах Востока в качестве колонистов, купцов или просто туристов, любознательные и весьма охочие до всякой экзотики эллины с энтузиазмом подлинных неофитов отдавали себя во власть местных богов и поклонялись им, в одних случаях принимая их, так сказать, «по туземному номиналу», в других же произвольно отождествляя со своими исконно греческими богами. Такого рода «обращения» вполне сознательно и целенаправленно поощрялись правителями эллинистических государств, которые были заинтересованы в том, чтобы все их подданные независимо от их происхождения почитали одних и тех же богов. Все это обусловило хаотическую пестроту и невероятную подвижность религиозной жизни эпохи эллинизма. Боги так же, как и люди, постоянно переезжали из одной страны в другую, все время меняли свой облик и вступали друг с другом в самые неожиданные союзы. Восточные божества такие, как фригийские Кибела и Аттис, вавилонский Таммуз (Адонис), египетские Исида и Озирис (он, впрочем, чаще теперь именовался Сараписом), иранский Митра, так называемая «Сирийская богиня» и др., завоевали широкий круг почитателей среди греков, населявших не только страны Востока, но и саму Грецию. Даже на Делосе, священном острове бога Аполлона, возник целый квартал, состоявший из святилищ египетских и сирийских богов. Ясно, что столь мощные «инъекции» чужой веры должны были рано или поздно привести к полному «обновлению крови» у подвергшихся им людей и к утрате ясного сознания своей этнической принадлежности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: