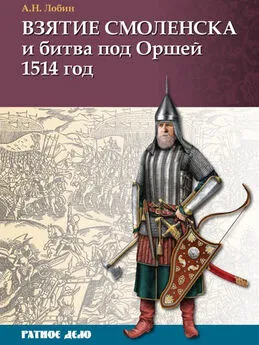

Алексей Лобин - Битва под Оршей 8 сентября 1514 года

- Название:Битва под Оршей 8 сентября 1514 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Общество памяти игумений Таисии

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лобин - Битва под Оршей 8 сентября 1514 года краткое содержание

Книга предназначена исследователям, преподавателям, студентам, краеведам и всем интересующимся военной историей.

Лобин Алексей Николаевич — кандидат исторических наук, автор более 30 публикаций по военной истории России XVI–XVII веков.

Битва под Оршей 8 сентября 1514 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Историк А. И. Филюшкин в работе, посвященной исследованию титулатуре русских государей, отмечает, что самым ранним документом, содержащим титул «самодержец», можно считать грамоту русского посла в Турцию М. Алексеева 1514 г. «Но этот случай , — отмечает Александр Ильич, — так и остался, видимо, случайным эпизодом» . [157] Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М., СПб., 2006. С. 62.

Но в описи смоленской артиллерии 1670-х годов, в которую пушкарский голова Прохор Шубин скрупулезно заносил все признаки орудий, вплоть до размеров и надписей на стволах, отмечена одна «большая» мортира времен Василия III: «Пищаль медная, гранатная большая… русского литья, длина два аршина с полуторным вершком. На ней подпись руским писмом: “Василия, Божиею милостию государя и самодержца (выделено мной — А. Л.) всеа Русии и великого князя, повелением слита бысть сия пушка в преименитом и славном граде Москве, в лета семь тысячъ двадцать первого, маия в 8 день, господарства его… [158] В тексте пропуск; очевидно, имелось ввиду «господарства его в седьмое лето» .

делал Булгак Ноугородов" ». [159] Опись Смоленску приему пушкарского головы Прохора Шубина 1671 г. // Дополнения к Актам историческим. Т. V. № 51. С. 304.

Большая пушка весом в 83 пуда была отлита в мае 1513 г. по повелению государя. Иначе и не могло быть — все крупные орудия XV–XVI вв. создавались по специальному указу, а текст надписи, содержащий титул правителя, как правило, исходил от высшей инстанции, которая и была главным заказчиком. То есть, возможно, что употребление титула «самодержец» при Василии III в 1513–1514 гг. хоть и носило эпизодический характер, но было далеко не случайным во внутриполитической сфере. Приведенное выше описание пушки 1513 г. — единственное сохранившееся в своем роде. Других описаний, так же как и сохранившихся орудий времен правления отца Ивана Грозного, нет.

Указанное орудие вряд ли подходит на роль главной пушки, сыгравшей весомую роль во взятии крепости. Наиболее подходит на роль огромной бомбарды уже упомянутая ранее пушка «Павлин», отлитая 12 августа 1488 г. итальянцем Паоло де Босо ( «Павлином Дебосисом» ). По крайней мере, это орудие, метавшее «ядрышки» в 13 пудов (208 кг), неоднократно принимало участие в походах XVI в.

«…на шестом часу дни тот же Степан ту же пушку пустил, и много ядер мелких собра, и окова свищем, и у дари в другой. И того боле в городе людей побило…» . Для второго выстрела пушкарь Стефан использовал несколько небольших ядер, окованных свинцовыми полосами. В полёте крепления разрывались, и туча железных, каменных и свинцовых шаров накрывала противника. «И князь велики повеле ударити в третьие, и того боле людей побило в городе» . Защитники крепости во главе с комендантом Юрием Сологубом начали переговоры о прекращении огня, но Василий Иванович был непреклонен. Условием прекращения бомбардировки могла быть только капитуляция: «и повеле бити пушками многими отвсюду» . Таким образом, фактор военного давления со стороны московского князя оказал значительное влияние на принятие решения о сдаче города.

2. Переговоры и измена руководителей обороны.В Средневековье успех обороны города во многом зависел от того, есть ли в нём профессиональные воины, способные организовать оборону, и есть ли у этих воинов желание обороняться. История XVI–XVII вв. знает немало примеров, когда город держался только благодаря стойкости воинов, жестоко подавлявших всякие разговоры о сдаче, несмотря на желание самих горожан сдаться.

Известно, что в Смоленске весной 1514 г. был размещен наёмный контингент под командованием «одного чеха» . С ним Михаил Глинский также вёл переговоры. Этот момент отмечен и С. Герберштейном, и С. Гурским, и Й. Децием, и М. Стрыйковским, и Б. Ваповским, и другими хронистами. Поскольку горожане в третий раз не желали стоять до конца (к этому также склонялась городская верхушка), то профессиональным воинам ничего не оставалось, как подчиниться воле смолян, тем более, что перед наемниками открывался свободный выбор: «которые похотели служити великому князю, и тем князь велики влел дать жалование по 2 рубля денег да по сукну по лунскому и к Москве их отпустил. А которые не похотели служить, а тем давал по рублю и к королю отпустил. А к великому князю князей и панов и жолныреи многое множество служити» . [160] Архангелогородский летописец // ПСРЛ. Л., 1982. Т. 37. С. 101.

В источниках зафиксированы награждения Василием III наемников ( «жолнеров» ) и смоленских мещан. Первые за то, что решили прекратить сопротивление и подчиниться воле горожан, были награждены жалованием и получили свободу выбора — остаться на службе короля или перейти к новому государю. Некоторые иностранные источники говорят о том, что город пал не от сильного обстрела, а благодаря переговорам, которые вел князь Михаил Глинский. [161] Stryjkowski М. Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846. T. 2. S. 375.

По сообщению С. Гурского, великий князь «военными машинами и огненными ядрами не смог ни взять, ни изгнать гарнизон, который деятельно защищался, то отказался от осады и обошел с войском окрестности, и все встречное опустошил огнем и разграбил и вновь вернулся к осаде замка» . В ходе переговоров Михаилу Глинскому якобы удалось переманить «префектов великими уговорами и еще большими обещаниями» . [162] Anno domini millesimo quingentesimo quartodecimo // AT. T. III. № I. P. 2.

Об этом же написано в немецких источниках. [163] См. также Die Schlacht von dem Kunig von Poln und mit dem Moscowiter, S. 1. [1514]; Warhafftiger anfang und underricht der schlacht, so der König zu Poln… mit dem Herzogen zu Moscovia… gehabt, S. 1. [1514].

По Герберштейну, Василий Иванович овладел крепостью «после измены воинов [и начальника, одного чеха]…» . [164] Гереберштейн С. Зписки о Московии. С. 142.

Вообще, роль Глинского во взятии Смоленска слишком преувеличена. Михаил Глинский появился перед стенами в апреле и почти три месяца вел переговоры (май–июнь). Артиллерия же громила укрепления после того, как переговоры не дали результатов (июль).

Сам король Сигизмунд признавал, что город имел все необходимые ресурсы для обороны и «пребывал в непоколебимой верности» , но сдался он «из-за гнусной измены кое-кого из наемных войск и местной знати» . [165] AT. Т. III. CCXVI. P. 154; Цит. по: Кашпровский Е. И. Борьба Василия III… С. 236.

Действительно, в начале 1514 г. были проведены тщательные оборонительные мероприятия по укреплению города фортификационными сооружениями и орудиями. Обоз с боеприпасами и артиллерией накануне осады доставил в Смоленск хорунжий М. Бася; истерзанные в 1512–1513 гг. артиллерией башни и стены были подновлены.

Необходимо разделять между собой намерения сдаться, переговоры о сдаче и саму капитуляцию. Эти события могли расходиться между собой на несколько дней. Когда Сигизмунд писал венгерскому королю о падении крепости, то он опирался на первые известия, которые достигли Минска к 30 июля. Следовательно, переговоры о сдаче велись как минимум в 20-х числах июля — гонец с донесением должен был покрыть расстояние, как минимум, в 250 верст между Смоленском и Минском, где находилась ставка короля. Уже тогда у гарнизона появились намерения открыть ворота, и в стенах крепости обговаривался вопрос о капитуляции на особых условиях. Описанная летописцем бомбардировка 29 июля была, по-видимому, последним аккордом осады с целью подвигнуть защитников принять условия капитуляции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: