Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В XVI в. антиква утвердилась в Италии, проникла во Францию, в Англию и постепенно вытеснила фрактуру. В Германии фрактура не уступала позиций вплоть до XVIII в. и лишь постепенно была вытеснена антиквой. Соперничество продолжалось вплоть до нашего времени, но и в Германии вопрос теперь в основном решен в пользу антиквы.

Что касается почерков , мода на них тоже менялась почти каждое столетие. В Германии соперничали фрактура и антиква, соответственно «немецкий» и «латинский» почерки.

Существенное усовершенствование латинского письма — фонетическая транскрипция , созданная в XIX в. для более точного обозначения звуков. Один знак этой транскрипции должен соответствовать одному звуку, поэтому один и тот же звук, изображаемый в немецком тремя знаками sch , в английском — двумя sh , передается одним знаком š (или ʃ ); с помощью диакритических знаков записываются č = tsch; ž — звонкое š и т. д.; ng в нем. singen и «носовое» n в deriken передаются знаком ŋ . Что касается гласных, то шведское å , первоначально среднее между а и о , отличают от более «светлого» а , открытое о ( ǫ ) — от закрытого о ( ọ ) и т. д.; все это — оттенки звуков, не отображаемые обычным латинским письмом.

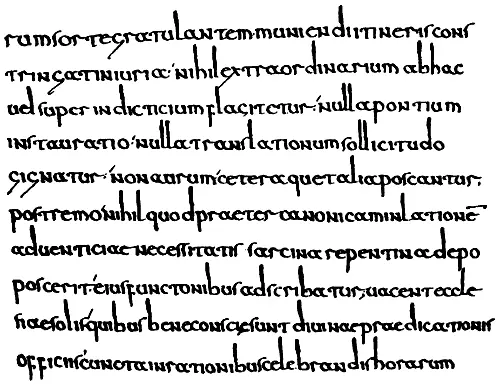

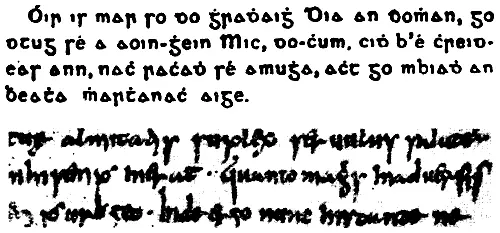

Рис. 199. Полуунциал (VII–VIII вв.).

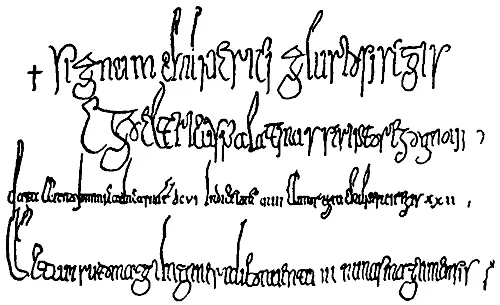

Рис. 200. Меровингская рукопись (583 г.).

Рис. 201. Ирландский пóшиб.

Стремление к возможно более точному отображению звуков на письме может привести в фонетической транскрипции к созданию все большего числа букв и диакритических знаков, которые усложняют восприятие текста, но позволяют обозначить самые минимальные звуковые различия.

Здесь нам кажется уместным сказать несколько слов о словоразделе и пунктуации. Древнее греческое письмо не знало ни того, ни другого — в текстах, особенно в надписях, не было пробелов между словами. Лишь в рукописном книжном письме слова постепенно стали отграничиваться одно от другого, буквы в слове постепенно сближались, образуя единство, а между словами возникали промежутки. Точки и запятые вплоть до византийской эпохи встречались редко.

В латинском письме разделение слов точками или с помощью пробелов производилось отчасти уже в древности, но было неустойчивым, и в средние века здесь сохранялась известная непоследовательность. Пунктуация в современном смысле, включая двоеточие, вопросительный знак, кавычки и т. д., установилась повсюду лишь с изобретением книгопечатания.

Германское руническое письмо было предметом оживленных научных дискуссий последних десятилетий. Основным спорным моментом был вопрос о происхождении рун: созданы ли они по латинскому образцу или изобретены самими германцами. Теперь, когда страсти поулеглись, можно подойти к решению этого вопроса более спокойно и деловито.

Правда, можно себе представить, вместе с Г. Йенсеном, что у древних германцев было примитивное письмо со смысловыми знаками (идеограммами), употреблявшееся ими не для передачи сообщений, а в магических целях. Это как будто подтверждают часто цитируемые слова Тацита (Germania, 10), что германцы получали у оракула палочки с нанесенными знаками и по ним пророчествовали. Но это остается более или менее предположительным. Во всяком случае, рунический алфавит подлинных германских надписей начала нашей эры проявляет несомненное родство с южными алфавитами.

Древнейшая руническая надпись времени приблизительно около смены эр начертана на кубке из Фелингена (Vehlingen) на Нижнем Рейне; к более позднему времени относятся готские надписи на наконечнике копья из Ковеля (230 г. н. э.) и на золотом кольце из Пьетроассы (Румыния, 375 г. н. э.). В V–VII вв. не только южными, но уже и северными племенами (скандинавами) были созданы многочисленные памятники. В Дании руны употреблялись в надписях на памятниках приблизительно до 1100 г. В Швеции от них отказались несколькими столетиями позже. О том, что руническое письмо еще бытовало у франков, свидетельствует Венантий Фортунат в конце VI в., у северных германцев — Саксон Грамматик (1150–1216). К более позднему времени относятся такие дошедшие до нас рунические тексты, как законы провинции Сконе, так называемый датский календарь (оба XIV в.) и «Плач Марии» (XV в.).

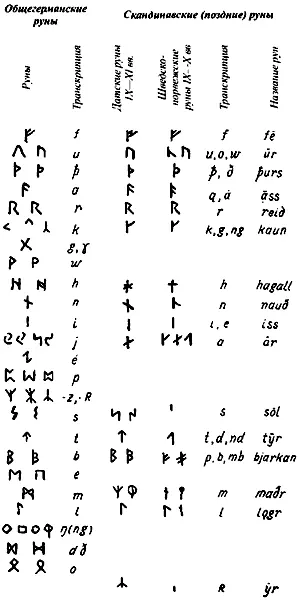

Рис. 202. Общегерманский и скандинавский рунические алфавиты.

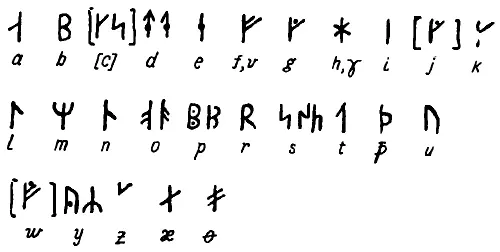

Рис. 203. Пунктированные скандинавские руны.

Рис. 204. Дальские руны.

Угловатость рунических знаков объясняется тем, что первоначально они были насечками на дереве; вертикальные линии вырезались перпендикулярно направлению волокна, округлые и горизонтальные линии употреблять избегали. Направление письма обычно слева направо.

Алфавиты древнейших рунических надписей повсюду довольно схожи, так что можно говорить сначала о едином общегерманском алфавите из 24 знаков. Приблизительно с VIII в. руны в Германии не употребляются, зато они стали чаще встречаться в Скандинавии, но алфавит скандинавских рун состоял из меньшего количества знаков — 16, при этом t обозначает еще и d, b-p и k-g, ng, i-e, u-о и w . Неоднозначность, возникшая при такой системе записи, была преодолена в пунктированных рунах , возникших в Скандинавии около 1000 г.; точки в них использовались для различения k от g, p от b, e от i .

В XIII в. руны в основном перестают употребляться и на севере, но на надгробных камнях они сохраняются до XVI в., в календарях — до XVIII в. В шведской области Даларне в XVIII в. появился даже новый, дальский рунический алфавит . В Англии на базе общегерманского рунического алфавита образовался англосаксонский рунический алфавит , состоявший из 33 знаков, который был в употреблении наряду с латинским до VIII в.

Названия и порядок следования знаков рунического и латинского алфавитов не совпадают. Алфавит называют обычно по первым шести буквам футарк (futhark). Названия букв акрофонические , так что начальный звук названия соответствует звуку, обозначаемому руной. Названия букв известны нам из скандинавских и англосаксонских сказаний о рунах. Большинство названий (но не все) поддается толкованию: fë «скот, имущество», ür «тур, дикий бык», reiđ «верховая езда», «дорога», hagall «град», nauđ «нужда», ïss «лед», är «год», söl «солнце», bjarkan «березовая ветвь», mađr «человек», logr «вода». Англосаксы добавляли к ним еще gyfu «дар», dceg «день», peorđ «лошадь», wynn «пастбище», «удача», «радость», ëpel «имущество». Порядок следования знаков рунического алфавита объясняется магическим характером самих рун; он известен нам из многих описаний алфавита.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: