Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вместе с этим открытием в руках Смита оказался и ключ к надписям. Упомянутые выше собственные имена и слово basileъs у дали ему уже 18 слоговых значений. А их Смит тут же испробовал на кратких надписях, помещенных на медальонах, ибо, если уж искать другие собственные имена — греческие, как теперь можно было надеяться, — то, конечно, здесь. И в действительности он нашел на медальонах целую коллекцию мужских имен. Некоторые из них он читал еще неправильно, но зато среди верно прочитанных было имя великого властителя Кипра, царя Эвагора, правившего в 411–374 годах до нашей эры; имя это доныне живет в народных преданиях.

В результате сделанных открытий Смит исчерпал все свои возможности, или, лучше сказать, все свои познания в греческом языке. Мы помним, что его школьные годы прошли в граверной мастерской, и те скудные знания из области греческого, которые он имел, не позволили ему выйти за пределы исследования собственных имен. Кроме того, в том же году, когда он занялся дешифровкой кипрской билингвы, открытие эпоса о Гильгамеше и известия о всемирном потопе вознесли его на вершину карьеры ассириолога; понятно, таким образом, почему он не стал вникать глубже в проблемы, связанные с древней письменностью Кипра.

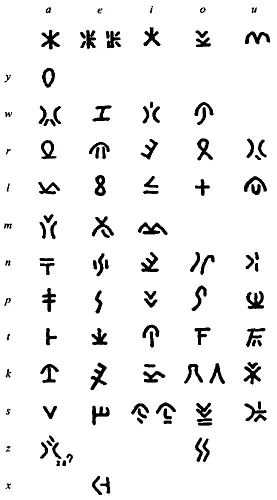

Рис. 144. Таблица кипрских слоговых знаков (по Экшмидту).

Здесь опять в дело вмешался Сэмюэл Берч, представивший убедительные доказательства того, что, вопреки всем ожиданиям, кипрский язык может быть греческим, а не семитским или египетским. Правда, греческий язык извлеченных на свет божий кипрских надписей весьма сильно отдавал варварством и выглядел довольно странно, но для этого имелось достаточно оснований.

Во-первых, на начальной стадии дешифровки слогового письма очень легко допустить ошибки, так как число знаков здесь гораздо больше, чем в буквенном письме. Во-вторых, нельзя сказать, что кипрский язык лишь в не: значительной степени отличался от известных тогда диалектов греческого языка. И в-третьих, кипрское письмо имеет весьма своеобразную орфографию, которая ясно свидетельствует о том, что это письмо не создавалось специально для греческого языка, а было взято греческими колонистами у древнейшего негреческого населения Кипра. Для иллюстрации сопоставим несколько кипрских слов с соответствующими греческими формами (то и другое в транскрипции): pa-ta = греч. pбnta «все»; teo-i-se — theoos «богам»; a-ra-ku-ro = argэrö (от argэrou ) «серебра».

На этом примере, между прочим, легко убедиться в том, каким явно недостаточным средством выражения является письменность, если она не создана специально для данного языка. В некоторых случаях это обстоятельство вообще лишает нас возможности получить хоть какое-нибудь более или менее ясное представление о том или ином слове. В связи с этим И. Фридрих отмечает, что, например, кипрское a-to-ro-po-se читается как греческое бnthropos «человек», как бtropos «неизменный», как бtrophos «неупитанный» и, наконец, как бdorpos «ненакормленный». Если бы мы попытались изложить здесь сложные правила правописания, которые пришлось ввести грекам для передачи данной слоговой письменностью своего языка, это завело бы нас слишком далеко; приведем лишь один пример: A-po-ro-ti-ta-i означает «Афродите».

К 1872 году, к тому времени, когда Джордж Смит счел нужным сообщить результаты своей работы в «Докладах»! Лондонского общества библейской археологии, он уже правильно определил 33 слоговых знака и тем самым убедительно доказал слоговой характер кипрского письма. Выше мы уже поясняли, что, не будучи в достаточной степени вооружен знанием греческого языка, он не смог пройти до конца им же самим проложенный путь.

Странная причуда судьбы! То, в чем она отказала одному, было даровано другому с колыбели в самом прямом смысле этого слова!

Иоганнес Брандис родился в Бонне в 1830 году в семье профессора только что основанного Рейнского университета. Его отец был филологом и занимался также философией, что уже с самого начала предопределило академическую карьеру сына. Однако в 1837 году отец благодаря посредничеству Шеллинга был приглашен на пост личного советника короля эллинов Отто I, наследника баварского престола, и отбыл с сыном в Грецию. Детские годы Иоганнеса, окруженного ласковой отеческой заботой и жадно внимавшего прекрасным наставлениям своего домашнего учителя Эрнста Курциуса, впоследствии инициатора и руководителя немецких раскопок в Олимпии, знаменитого археолога и историка, были заполнены неизгладимыми впечатлениями об Афинах и их памятниках, о греческом народе и его языке.

Годы, проведенные в Элладе (прогулки в поисках черепков от пестрых глиняных сосудов, лето в Кефизии, купание в Эгейском море между древними сторожевыми башнями Пирейской гавани) в течение всей жизни принадлежали к числу самых любимых воспоминаний Брандиса.

Уже будучи студентом в Бонне, он отважился на соискание премии, предложенной философским факультетом за работу по сопоставлению традиций древних с археологическими находками Ботта и Лэйарда. Это принесло ему в 1854 году должность личного секретаря Бунзена, друга его отца (которого мы уже знаем как покровителя и друга Рихарда Лепсиуса), а также и посещение Лондона, где Бунзен тогда работал. Здесь Брандис познакомился с Берчем и Норрисом.

[Ответить на вопрос о происхождении кипрского слогового письма сегодня легче, чем в XIX в. У нас нет необходимости, подобно М. Брандису и В. Деке, искать сходства с внешними формами знаков древнеперсидской и вавилонской клинописи, потому что теперь мы располагаем образцом, которому, судя по историческим и культурно-историческим данным, следует кипрское письмо как дальнейшая ступень его развития. И, разумеется, при сопоставлении внешних форм мы теперь стали осторожнее, чем был А. Эванс. К тому же если А. Фюрюмарк прав, то кипрское письмо следует возводить не к в основном дешифрованному линейному Б , а к пока еще неясному линейному А . Однако внутренняя форма знаков, передающих слоги, состоящие из согласного и гласного, в критской и кипрской письменностях одинакова; разница состоит лишь в том, что кипрское письмо устранило словесные знаки, которые еще сохранялись в критском письме, оказав предпочтение чисто фонетическому письму, а также в том, что оно выработало более отчетливую передачу согласных.]

Изучение ассириологии, начатое Брандисом еще в период подготовки работы на соискание премии, привело его к древней хронологии. И даже назначение на пост личного секретаря принцессы Прусской не смогло воспрепятствовать продолжению его тщательных исследований, прежде всего в области истории системы весов и тесно примыкающей к ней проблемы ценности монет. Свою работу над этими вопросами он увенчал вышедшим в 1866 году весьма основательным трудом о монетном деле и системах мер и весов в древней Передней Азии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: