Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Эксмо»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-699-00312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание

Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.

Составление Кирилла Королева

Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,

И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).

История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но пока не было еще железных доказательств верности выводов, и сомнения относительно безупречности установленных равенств — безусловно, основательные сомнения — не покидали ученого.

Чтобы добыть эти доказательства, Томсен прибег к одному из самых излюбленных и испытанных приемов, которым пользовались при всех дешифровках. Он приступил к поискам собственных имен, причем тех из них, которые были засвидетельствованы, хотя и в китайской передаче, китайскими надписями памятников.

Следовало ожидать, что собственные имена как замкнутые группы знаков (на словоразделитель в виде двоеточия обратили внимание еще открыватели надписей) или будут встречаться в тексте особенно часто, или смогут быть выделены каким-либо другим способом, например, по их месту в тексте — в начале нового отрывка.

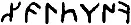

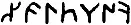

Датскому исследователю не пришлось долго заниматься поисками. Прежде всего, в глаза ему бросилась группа  , довольно часто встречавшаяся в обеих орхонских надписях. Отправным пунктом исследования являлся здесь последний, четвертый, знак группы (как раз крайний слева, поскольку направление письма — справа налево),

, довольно часто встречавшаяся в обеих орхонских надписях. Отправным пунктом исследования являлся здесь последний, четвертый, знак группы (как раз крайний слева, поскольку направление письма — справа налево),  . Томсен был убежден в том, что его фонетическое значение i . Частота, с которой встречалась эта группа знаков, и ее место, а также наличие конечного звука i толкнули Томсена на довольно смелый шаг. Он заключил, что перед ним эпитет, служащий для украшения княжеского титула, то есть слово, известное монгольскому языку и всем тюркским диалектам и означающее «небо» или «бог». При этом на основе всех ранее проведенных рассуждений и выводов, сделанных в связи с исследованием числа знаков алфавита, он допускал, что гласный мог быть подавлен и заглушен. Он идентифицировал, таким образом, группу

. Томсен был убежден в том, что его фонетическое значение i . Частота, с которой встречалась эта группа знаков, и ее место, а также наличие конечного звука i толкнули Томсена на довольно смелый шаг. Он заключил, что перед ним эпитет, служащий для украшения княжеского титула, то есть слово, известное монгольскому языку и всем тюркским диалектам и означающее «небо» или «бог». При этом на основе всех ранее проведенных рассуждений и выводов, сделанных в связи с исследованием числа знаков алфавита, он допускал, что гласный мог быть подавлен и заглушен. Он идентифицировал, таким образом, группу  с i-rng-ät , то есть со словом tängri (как его следует читать) «небо», «бог». Для начала это равенство могло быть принято лишь как гипотеза, не больше; и поиски собственных имен продолжались. Особое внимание Томсена привлекла другая группа знаков

с i-rng-ät , то есть со словом tängri (как его следует читать) «небо», «бог». Для начала это равенство могло быть принято лишь как гипотеза, не больше; и поиски собственных имен продолжались. Особое внимание Томсена привлекла другая группа знаков  — она несколько раз повторялась на камне I, но совершенно отсутствовала на камне II. В чем же тут дело? Решение было только одно: по-видимому, группа скрывала имя того князя, которому и был посвящен этот памятник. В китайском тексте, как уже упомянуто, этот князь зовется Кюэте-гинь; во второй части имени еще ранее опознали тюркское «тегин», «принц», первую же часть довольно безосновательно и самым различным образом пытались объяснить голландский китаист Шлегель и после него целый ряд других исследователей. Томсен подошел к вопросу иначе. Он имел в виду, что китайский язык не знает среди конечных слоговых звуков звука l и просто опускает его при передаче чужеземных слов. Он сопоставил всю группу

— она несколько раз повторялась на камне I, но совершенно отсутствовала на камне II. В чем же тут дело? Решение было только одно: по-видимому, группа скрывала имя того князя, которому и был посвящен этот памятник. В китайском тексте, как уже упомянуто, этот князь зовется Кюэте-гинь; во второй части имени еще ранее опознали тюркское «тегин», «принц», первую же часть довольно безосновательно и самым различным образом пытались объяснить голландский китаист Шлегель и после него целый ряд других исследователей. Томсен подошел к вопросу иначе. Он имел в виду, что китайский язык не знает среди конечных слоговых звуков звука l и просто опускает его при передаче чужеземных слов. Он сопоставил всю группу  со словом Kül-tegin «принц Кюль»; это чтение подтверждалось не только китайской традицией, но и обоими знаками —

со словом Kül-tegin «принц Кюль»; это чтение подтверждалось не только китайской традицией, но и обоими знаками —  ( t перед или после е, i, ä, ö, ü ) и

( t перед или после е, i, ä, ö, ü ) и  ( i, j ), которые Томсен открыл еще в слове tängri . То же самое следствие, вытекающее из факта отсутствия конечного слогового l в китайском, привело и к определению наиболее часто встречающейся группы знаков на камне II — китайское Би-кя совпало с

( i, j ), которые Томсен открыл еще в слове tängri . То же самое следствие, вытекающее из факта отсутствия конечного слогового l в китайском, привело и к определению наиболее часто встречающейся группы знаков на камне II — китайское Би-кя совпало с  , «Бильге», «мудрый». Выводы Томсена приобрели уже довольно высокую степень доказательности, однако оставались и уязвимые места; tängri было построено комбинаторным методом, оба же имени покоились на сопоставлении с китайскими формами. Но вот четвертая группа знаков сразу поставила ученого выше всяких сомнений; это было слово

, «Бильге», «мудрый». Выводы Томсена приобрели уже довольно высокую степень доказательности, однако оставались и уязвимые места; tängri было построено комбинаторным методом, оба же имени покоились на сопоставлении с китайскими формами. Но вот четвертая группа знаков сразу поставила ученого выше всяких сомнений; это было слово  , чрезвычайно часто встречавшееся на обоих орхонских памятниках. Три знака из четырех, составлявших это слово, Томсен уже знал — да и мы теперь знаем. Это знаки (мы читаем справа налево)

, чрезвычайно часто встречавшееся на обоих орхонских памятниках. Три знака из четырех, составлявших это слово, Томсен уже знал — да и мы теперь знаем. Это знаки (мы читаем справа налево)  = t (из tängri и Kül-tegin ),

= t (из tängri и Kül-tegin ),  = ü (из Kül-tegin ) и

= ü (из Kül-tegin ) и  = r (из tängri). Но, стало быть, слово читается t-ü-r ? А ведь это не могло значить ничего иного, кроме «тюрк»! Тем самым был получен второй знак для k

= r (из tängri). Но, стало быть, слово читается t-ü-r ? А ведь это не могло значить ничего иного, кроме «тюрк»! Тем самым был получен второй знак для k  , но это даже не главное. Главное заключалось в том, что был опознан язык надписей, причем опознан в полном соответствии с требованиями исторических предпосылок, подтверждаемых и собственными именами китайского текста: это был язык народа, который китайцы называли ту-кюэ, чистый тюркский диалект, намного более древний, чем все известные до того тюркские языки.

, но это даже не главное. Главное заключалось в том, что был опознан язык надписей, причем опознан в полном соответствии с требованиями исторических предпосылок, подтверждаемых и собственными именами китайского текста: это был язык народа, который китайцы называли ту-кюэ, чистый тюркский диалект, намного более древний, чем все известные до того тюркские языки.

Теперь уже было открыто и установлено значение не менее девяти знаков. И Вильгельм Томсен, выдающийся знаток тюркских диалектов, был вполне готов к тому, чтобы, на ходу устраняя многочисленные мелкие недочеты, без особых усилий вставить полученные значения в другие слова и шаг за шагом воссоздать весь алфавит, вырвав его из цепких лап забвения. Свои труды он увенчал три года спустя сочинением «Inscriptions de l’Orkhon déchiffrées» («Дешифрованные орхонские надписи», Гельсингфорс, 1896), где дал в руки ученых не только алфавит, но и полный комментированный перевод надписей.

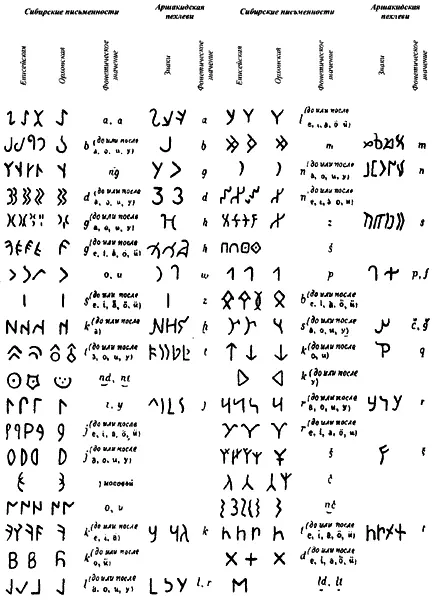

Рис. 176. Рунический алфавит древних тюрков.

Это открытие, выдающееся с точки зрения истории письменности, было оценено как чрезвычайно важный ключ к пониманию всей истории Средней Азии. Такая оценка, между прочим, основывалась на том обстоятельстве, что новое письмо по происхождению было признано родственным аршакидской (среднеперсидской) письменности пехлеви, которая в свою очередь восходит к арамейской письменности. Подобное развитие весьма поучительно для понимания истории культуры, поскольку ранее было принято считать, что истоки этого письма восходят к периоду миссионерской деятельности манихеев. Что касается науки о языках, то она благодарна Томсену, прежде всего за неожиданное расширение ее знаний, ибо вновь открытая письменность с богатой дифференциацией знаков (38!) намного лучше приспособлена для того, чтобы надежно передавать фонетические звуки древнетюркского языка, чем уйгурское письмо с его 20 буквами, которое к 800 году полностью вытеснило письменность древних тюрок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: