Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Название:История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век краткое содержание

Второй том учебного пособия по истории Кореи посвящен XX веку. В нем В.М. Тихонов завершает описание эпохи Нового Времени. Рассматривая период с русско-японской войны 1904-1905 гг. до освобождения Кореи в 1945 г., он концентрируется на общественных и идеологических феноменах и их взаимосвязи с динамикой классовых и социальных интересов. Эпоха 1945-1992 гг. на юге Корейского полуострова представлена через видение патриарха марксистской историографии Южной Кореи Кан Мангиля. Главы из его имеющей широкое признание книги «Новый взгляд на новейшую историю Кореи» публикуются на русском языке впервые. Написанная с критических позиций, эта книга не делит исторические фигуры на «героев» и «злодеев», а старается выявить в деятельности каждого из них социальную обусловленность и внутренние противоречия.

Тираж 300 экз. На переплете: Памятная монета, выпущенная Банком Республики Корея к Сеульской олимпиаде 1988 г.

История Кореи. Том 2. Двадцатый век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

б) Сопротивление японскому колониализму и формирование националистических идеологий в Корее (1905–1910)

Постепенная потеря реальной власти двором Коджона, незаконная оккупация страны японской армией в ходе русско-японской войны, кабальный договор о протекторате, насилия и произвол японцев на местах, и наконец, отречение Коджона и роспуск армии вызвали шквал протеста в корейском обществе. В то время как для многих представителей образованных слоев уже в 1904–1905 гг. было ясно, что поражение России и провал проводимой Коджоном политики маневрирования между великими державами открывают японцам путь к полному порабощению страны, патриотическое возмущение крестьянских масс подстегивалось также ухудшением условий жизни из-за роста цен на экспортируемый в Японию рис, разорением традиционной кустарной индустрии деревни в конкуренции с японской промышленностью, произволом японской армии и властей. Позитивно относились к процессу колонизации лишь немногочисленные, хотя и довольно влиятельные среди части «новой» интеллигенции, компрадорские слои: средние и крупные землевладельцы, ассоциировавшие японцев с «порядком и защитой частной собственности», учившиеся в Японии бюрократы (258 человек за 1895–1910 гг., т. е. около 7,5 % от всей численности корейской центральной бюрократии) и часть выпускников «новых» школ, которым японское владычество открывало карьерные перспективы, записывавшиеся в помощники к японским жандармам или в сборщики налогов выходцы из маргинальных слоев. Для большинства же корейцев колонизация поставила вопрос о необходимости сопротивления агрессорам, как для защиты абстрактного «суверенитета» страны, так и для отстаивания более конкретных ценностей — конфисковавшихся для «военных целей» земель, облагаемых все более тяжелыми налогами доходов, подвергавшихся насилиям японской солдатни родных и близких.

Как это часто случалось в подвергшихся империалистической агрессии периферийных зонах, антиколониальное сопротивление приняло в Корее в конце 1900-х годов две основные формы. С одной стороны, стихийный протест крестьянских масс выливался в основном в вооруженное антиколониальное движение «армий справедливости» ыйбён во главе с местной конфуцианской элитой (обычно неслужилые средние и мелкие землевладельцы), которые воевали под лозунгами восстановления традиционных порядков в более совершенной, близкой к конфуцианским канонам форме. С другой стороны, патриотическая часть «новой» интеллигенции, в определенной степени продолжая традиции «Общества Независимости», видела своей целью превращение Кореи в конституционную монархию с сильной армией и капиталистической экономикой по образцу Японии и стран Западной Европы, а основной задачей интеллектуалов-просветителей считала «развитие народных сил», прежде всего через распространение современного образования и националистической идеологии. В то же время различные группы в конфуцианской интеллектуальной среде, не отказываясь от конфуцианства и не переходя целиком на модернистские позиции, признавали необходимость «спасения нации» через распространение современных знаний, институтов и навыков.

1. Движение «армий справедливости» — ыйбён

Движение «армий справедливости», начало которому было положено сразу после опубликования договора о протекторате, не утихало вплоть до полной аннексии страны в 1910 г., продолжаясь, по сведениям некоторых источников, какое-то время и после окончательной гибели самостоятельной корейской государственности — приблизительно до 1911 г. Движение — несмотря на то, что в 1907 г. был организован подпольный штаб лидеров «армий справедливости» всех 13 корейских провинций, — носило, прежде всего, локальный характер. Отряды ыйбён формировались из местных крестьян (прежде всего бедняков и безземельных) по инициативе и зачастую на средства авторитетных конфуцианских лидеров, и редко пытались действовать за пределами «своих» регионов. Подобный характер движения был одновременно и силой ыйбён , и их слабостью. С одной стороны, японцам и их местным пособникам было крайне нелегко «искоренить» отряды «армий справедливости», всегда пользовавшиеся симпатией и безусловной поддержкой большинства местных жителей. Этим и объясняется способность многих отрядов, не имевших ничего, кроме фитильных ружей и бамбуковых пик, держаться по нескольку лет в неравной борьбе с оснащенными самыми современными видами вооружений колонизаторами. С другой стороны, недостаток координации между различными региональными лидерами мешал ыйбён проводить согласованные акции, поневоле сужал их задачи, сводя их к отстаиванию от врага «своих» провинций и уездов. Притом, что немалое число крестьян уходило в ыйбён , не выдержав ростовщической эксплуатации, повышения арендной платы местными и японскими землевладельцами, роста цен на рис и налогового гнета, мотивация лидеров движения имела в основном ярко выраженный традиционалистский характер. Будучи сторонниками сложившегося уже в 1870-80-е годы движения «в защиту ортодоксии, против ереси» ( виджон чхокса ), они стремились не просто защитить независимость страны, но и отстоять Корею как последний оплот конфуцианской морали» от «варваризации» под японским и европейским влиянием. Эта консервативно-традиционалистская идеология в основном разделялась, хотя бы и на пассивном уровне, и рядовыми ыйбён из крестьян. Здесь сказывался и патриархальный уклад корейской деревни того времени, с присущим ей отношением к янбанам — особенно мелкопоместным, т. е. прямо не эксплуатировавшим своих соседей — как «моральным лидерам», и осознание того, что именно торговля с «варварами» подталкивает малоимущие слои к разорению. Отражая повсеместную ненависть к колонизаторам, а также высокий авторитет местной конфуцианской элиты, ыйбён 1905–1911 гг. стали, пожалуй, самым массовым политическим движением в Корее со времен тонхак . В них участвовало до 140 тыс. человек, их потери ранеными и убитыми в более чем 2800 схватках с колонизаторами и их присными составили около 53 тыс. бойцов.

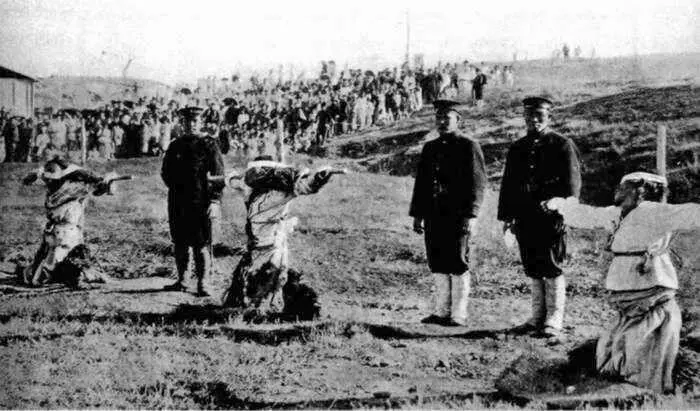

Рис. 20. Казнь захваченных в плен бойцов «армии справедливости». Фото из французского журнала L'lllustration. 1907 г.

Одним из идеологов и наиболее авторитетных вождей «армий справедливости» 1905–1911 гг. был известный конфуцианский ученый Лю Инсок (1842–1915), в свое время уже подымавший ыйбён на борьбу с японцами и их ставленниками в корейском правительстве в 1895–1896 гг. В 1907–1908 гг. его ученик, бывший мелкий военный чиновник Ли Ганнён (1858–1908), руководил отрядами ыйбён , фактически державшими под контролем значительную часть провинций Северная Чхунчхон и Канвон. После поражения и гибели Ли Ганнёна в 1908 г. Лю Инсок эмигрировал во Владивосток, а затем до самой смерти работал над организацией вооруженного сопротивления японцам среди корейского населения Северо-Восточного Китая. Конечной целью борьбы с захватчиками для Лю Инсока, как и для других приверженцев движения «в защиту ортодоксии, против ереси», было возвращение к идеализируемым им конфуцианским порядкам внутри самой Кореи и восстановление традиционных форм международных отношений в Восточной Азии в целом. Его идеалом была патриархальная монархия, в которой на деле первую скрипку играли бы оттесненные в правление Коджона кланом Минов и столичными бюрократами от власти и влияния провинциальные конфуцианские ученые. В идеале все крестьяне, в духе идеализировавшейся конфуцианцами китайской древности, должны были бы получить по наделу общинной земли и совместно обрабатывать общий участок, урожай с которого шел бы в зачет налогов (система «колодезных полей»). Практически, однако, проблемы деревни Лю Инсок предлагал решать через укрепление возглавлявшихся местными янбанами деревенских союзов взаимопомощи хянъяк , которые бы выручали в трудные годы бедняков, а главное — следили бы за «надлежащим поведением» своих членов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: