Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Название:История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век краткое содержание

Второй том учебного пособия по истории Кореи посвящен XX веку. В нем В.М. Тихонов завершает описание эпохи Нового Времени. Рассматривая период с русско-японской войны 1904-1905 гг. до освобождения Кореи в 1945 г., он концентрируется на общественных и идеологических феноменах и их взаимосвязи с динамикой классовых и социальных интересов. Эпоха 1945-1992 гг. на юге Корейского полуострова представлена через видение патриарха марксистской историографии Южной Кореи Кан Мангиля. Главы из его имеющей широкое признание книги «Новый взгляд на новейшую историю Кореи» публикуются на русском языке впервые. Написанная с критических позиций, эта книга не делит исторические фигуры на «героев» и «злодеев», а старается выявить в деятельности каждого из них социальную обусловленность и внутренние противоречия.

Тираж 300 экз. На переплете: Памятная монета, выпущенная Банком Республики Корея к Сеульской олимпиаде 1988 г.

История Кореи. Том 2. Двадцатый век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В похожем, «культурно-националистическом», направлении развивалась и мысль другого радикального националиста, который предпочел эмигрировать с оккупированной японцами родины — публициста и историка Син Чхэхо. После аннексии Кореи он переехал на жительство во Владивосток, где работал в корейской прессе, в том числе в качестве редактора издававшееся с марта 1912 г. газеты «Квоноп синмун». Однако раздоры между различными провинциальными группировками в среде владивостокских корейцев, недоверие русскоподданных корейцев — в основном выходцев из северо-восточных районов Кореи — к «чужакам» из центральных районов страны вынудили его уехать в 1913 г. в Китай. Сотрудничая в создаваемых Пак Ынсиком националистических эмигрантских организациях, Син Чхэхо продолжал заниматься исследованиями древнекорейской истории, бывшей для него «фундаментом нашего национального духа», и искал возможности для организации вооруженной борьбы с японскими захватчиками. Однако вплоть до конца первой мировой войны ни в России, ни в Китае, являвшихся союзниками Японии и стран Антанты в борьбе против Германии, организация вооруженного антияпонского сопротивления реальной не представлялась. Как и Пак Ынсик, Син Чхэхо оставался приверженцем идей социал-дарвинизма, причем в их крайней форме. В своем романе «Небо, которое я увидел во сне» (1916 г.) он изобразил загробную жизнь как продолжение «борьбы за выживание» в реальной жизни — победители в ней отправляются в рай, а побежденные — в ад. Рай был также наградой за верность нации, а ад предназначался «предателям», в число которых Син Чхэхо включал даже тех, кто, например, женился или выходил замуж за японцев. Государственнический социал-дарвинизм Син Чхэхо 1910-х годов мог быть привлекателен для части эмигрантской интеллигенции, но практически никоим образом не соотносился с реальной жизнью основной массы корейского народа, с борьбой сельской и городской бедноты против эксплуатации со стороны как японских, так и корейских землевладельцев и предпринимателей.

Более практичной и результативной можно считать деятельность протестантского активиста крестьянского происхождения Ан Чханхо, эмигрировавшего из оккупированной японцами Кореи вначале в Китай, а затем, после недолгого пребывания во Владивостоке— в США. В Америке, став в 1912 г. президентом Корейской национальной ассоциации (националистической группы, созданной в 1905 г. в Лос-Анджелесе), Ан Чханхо вел активную работу по облегчению трудовой эмиграции корейцев в США, защите корейского населения от притеснений и расистских атак, улучшения условий труда корейцев на плантациях в США и Мексике. Однако, при всем значении, которая его правозащитная и просветительская деятельность имела для корейской общины в США, Ан Чханхо также являлся сторонником социал-дарвинизма. Он был убежден, что лишь «улучшение корейского национального характера» и «воспитание в корейцах трудолюбия, чистоплотности, бережливости и духа взаимопомощи и доверия» — т. е. капиталистических ценностей — поможет Корее постепенно «подготовиться к независимости».

Этим целям должна была, в частности, служить основанная им в 1913 г. «Академия по воспитанию благородных мужей» ( Хынсадан ), задачей которой было привить подрастающему поколению корейской эмиграции «христианские и американские ценности». К любым проявлениям радикальной борьбы масс за свои права Ан Чханхо относился отрицательно, противопоставляя им идеалы «единения во имя нации». Идеи Ан Чханхо пользовались популярностью среди мелкой и средней протестантской буржуазии северо-западной Кореи (на родине самого Ан Чханхо), а также среди части корейской интеллигенции и студенчества, но вряд ли были способны завоевать массовую популярность. Еще дальше от забот и интересов простых людей отстоял другой действовавший в США протестантский националист — будущий первый президент Южной Кореи Ли Сынман. Первый кореец, получивший степень доктора философии в американском университете (Принстон, 1910 г.), Ли Сынман отстаивал идею «дипломатического пути к независимости», надеясь, что в будущем США войдут в военный конфликт с Японией, который и избавит в итоге корейцев от колониального ига, и считая главной задачей налаживание связей с американским истеблишментом, а также религиозно-образовательную работу в эмигрантской среде.

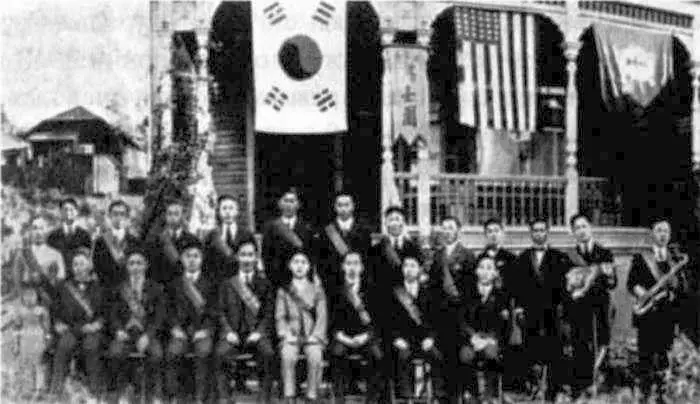

Рис. 34. Групповая фотография активистов «Академии по воспитанию благородных мужей». Калифорния, 1917 г.

В целом, корейские националисты социал-дарвинистского плана, как жившие и работавшие в Китае (Пак Ынсик, Син Чхэхо), так и опиравшиеся на американскую корейскую общину (Ан Чханхо, Ли Сынман), были глубоко оторваны от проблем и интересов большинства корейского народа, «вождями» которого они себя считали. Показательно, что, при всех их усилиях в области просвещения, работы над национальной историей и культурой, ни один из них не затрагивал в своих работах и выступлениях таких животрепещущих, первостепенных для сельской бедноты тем, как земельная реформа или хотя бы ограничение эксплуатации безземельных и малоземельных крестьян. Как социальное происхождение националистических лидеров, так и их социал-дарвинистская уверенность в «первостепенности национального сплочения в эпоху борьбы за выживание между нациями всего мира», лишали их интереса к реальным проблемам жизни корейских «низов».

В то время как националистические лидеры в эмиграции продолжали развивать уже оформившиеся в 1900-е годы идеи «самоусиления», среди интеллигентной молодежи стало намечаться размежевание между радикалами и умеренными реформаторами. В самой Корее политика генерал-губернаторства препятствовала развитию среднего специального и высшего образования. Не поощрялось вообще и образование для корейцев как таковое, из опасения, что школы легко могут стать рассадниками антияпонских настроений. Если на момент аннексии Кореи в стране было около 2200 частных школ, то уже через пять лет политика административных преследований независимого образования привела к сокращению этого числа почти в два раза. В 1915 г. во всей стране было только 8 средних школ повышенной ступени и 19 специальных учебных заведений (сельскохозяйственных, коммерческих училищ и т. д.) — и ни одного университета. Неудивительно, что каждый год до сотни корейцев отправлялись на учебу в японские университеты и колледжи. В Токио в начале 1910-х годов существовала корейская студенческая община из 400–500 человек, имевшая с 1912 г. свою ассоциацию и издававшая с 1914 г. журнал «Свет Знания» ( Хакчигван ). В основном корейские студенты в Японии 1910-х годов — большей частью выходцы из землевладельческих или чиновных семей или стипендиаты религиозных организаций — придерживались умеренных социально-политических взглядов, густо окрашенных социал-дарвинизмом. Первая мировая война рассматривалась корейскими студентами как проявление «извечной для людей вообще, и особенно для современных цивилизованных государств, борьбы за существование», а секрет успеха в это борьбе для Кореи студенты видели в «воспитании прилежания и бережливости в народе», развитии кредитно-банковской системы и льготных кредитах для индустрии, особенно текстильной, а также движении за покупку населением корейских товаров вместо импортных. Некоторые студенты и молодые интеллигенты— в основном школьные преподаватели — объединившись с несколькими текстильными фабрикантами, даже создали в 1915 г. «Общество поощрения корейского текстильного производства», впрочем, скоро разогнанное властями. Ясно, что популярные среди студентов идеи промышленной модернизации страны отвечали, прежде всего, интересам зарождавшихся в Корее предпринимательских слоев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: