Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Название:История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век краткое содержание

Второй том учебного пособия по истории Кореи посвящен XX веку. В нем В.М. Тихонов завершает описание эпохи Нового Времени. Рассматривая период с русско-японской войны 1904-1905 гг. до освобождения Кореи в 1945 г., он концентрируется на общественных и идеологических феноменах и их взаимосвязи с динамикой классовых и социальных интересов. Эпоха 1945-1992 гг. на юге Корейского полуострова представлена через видение патриарха марксистской историографии Южной Кореи Кан Мангиля. Главы из его имеющей широкое признание книги «Новый взгляд на новейшую историю Кореи» публикуются на русском языке впервые. Написанная с критических позиций, эта книга не делит исторические фигуры на «героев» и «злодеев», а старается выявить в деятельности каждого из них социальную обусловленность и внутренние противоречия.

Тираж 300 экз. На переплете: Памятная монета, выпущенная Банком Республики Корея к Сеульской олимпиаде 1988 г.

История Кореи. Том 2. Двадцатый век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

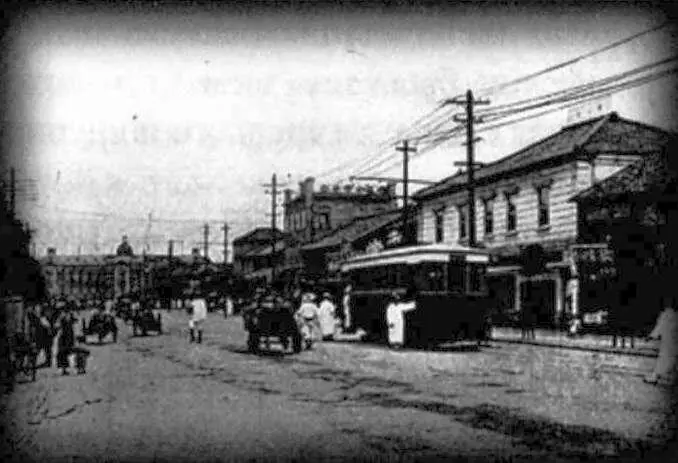

Рис. 32. 1915 г. — трамвай и линия электропередач на одной из центральных кёнсонских улиц (недалеко от Южных Ворот столицы — Намдэмуна). Вдали виднеется построенное японцами здание Центрального почтамта.

Рис. 33. 1915 г. — одна из первых пожарных станций современного типа в Кёнсоне. Уже используются автомашины, но на пожарной каланче вместо сирены — традиционный колокол.

Строились — прежде всего, для вывоза корейского риса и ввоза в страну японских промышленных товаров — современные порты в Пусане, Инчхоне, Чиннампхо и Вонсане, а протяженность шоссейных дорог выросла за первую колониальную декаду в три раза, до 3400 км. Строительство шло или за счет ассигнований генерал-губернаторства (шоссе), или за счет как государственных ассигнований, так и подписки на гарантированные генерал-губернаторством облигации внутри самой Японии (железные дороги). Однако при этом нельзя забывать, что за строительство инфраструктуры платили, в конечном счете, корейцы, налоговые поступления от которых были основным источником доходов генерал-губернаторства. Составление нового поземельного кадастра, ужесточение контроля над рынками и торговлей, рост ввоза японских промышленных товаров позволили увеличить налоговые поступления с приблизительно 12 миллионов иен в 1911 г. до 34 миллионов иен в 1920 г. При этом львиную долю составляли поземельный налог и акцизы (косвенные налоги, включавшиеся в итоге в цену потребительских товаров), тяжелым бременем ложившиеся на крестьян и мелкий городской люд. Прогрессивного налогообложения колониальная Корея не знала, т. е. к лояльной Японии землевладельческой элите применялась та же налоговая ставка, что и к бедноте. При строительстве шоссейных и железных дорог земли в полосе отчуждения, принадлежавшие корейцам, зачастую не выкупались, а конфисковались безвозмездно. Крестьян из соседних деревень, как и в традиционные времена, насильственно сгоняли на дорожные работы, не обеспечивая даже ночлегом.

Строя с помощью драконовских мер инфраструктуру, японцы практически законсервировали на определенное время то состояние промышленной отсталости, в котором Корея находилась на момент колонизации. По изданному генерал-губернаторством в декабре 1910 г. «Положению о коммерческих компаниях» ( хвесарён ), на создание новых компаний требовалось особое разрешение центральных властей колонии, которые выдавали лицензии неохотно и обладали также правом в любой момент закрыть неугодное предприятие. На 1911 г. в Корее действовало 252 промышленных предприятий. Из них собственно корейской буржуазии принадлежали только 66 (остальными владели в основном японцы), и работало на них всего две с половиной тысячи рабочих. В основном это были небольшие текстильные, бумажные и табачные фабрики, а также гончарные мастерские, большей частью в Кёнсоне и окрестностях. Вплоть до конца первой колониальной декады корейским предпринимателям, в отличие от японских, не выплачивалось правительственных субсидий, их изделия не закупали армия и государственные учреждения. Несколько активизировалась корейская индустрия с началом первой мировой войны, когда в связи с военными действиями на море и переориентацией европейской индустрии на военные заказы импорт в Японию и колониальную Корею высококачественных европейских товаров сократился, а цены на большинство потребительских товаров выросли. Поскольку заработная плата корейского рабочего была в 2–3 раза ниже японской (в 1917 г. корейский квалифицированный рабочий получал одну иену в день на строительстве и ремонте судов, а японский — почти две), разбогатевшие на военных дефицитах и заказах крупные и средние японские капиталисты были заинтересованы в строительстве фабрик в Корее.

Общее оживление конъюнктуры и ослабление ограничений на строительство новых фабрик с 1916 г. толкало и некоторых корейских землевладельцев и купцов к инвестициям в промышленность. К 1919 г. корейские буржуа владели уже 956 фабриками и заводами с приблизительно десятью тысячами рабочих. Однако выиграли на военной конъюнктуре, прежде всего, японские буржуа. Если в 1911 г. им принадлежало 26 % всего уставного капитала в корейской промышленности, то в 1917 г. — уже 77 %. К 1919 г. на японских капиталистов работало уже около 30 тысяч корейских рабочих. К концу войны в строительство фабрик в Корее вкладывал средства ряд известных японских монополий в производстве цемента («Онода», «Асано»), текстильной индустрии («Катакура», «Канэбо», «Нитимэн»), тяжелой промышленности («Мицуи» и «Мицубиси»). Однако, даже при том, что к концу декады связанные так или иначе с современным промышленным сектором лица (рабочие, инженеры и техники, служащие муниципальных и государственных предприятий, строительные рабочие-поденщики и т. д.) и члены их семей составляли 18 % всех жителей Кёнсона, Корея оставалась преимущественно аграрной страной. 65 % валового внутреннего продукта производилось в первичном секторе — сельском и лесном хозяйстве и рыболовстве. Не имея пока что достаточных причин для того, чтобы всерьез реализовывать в Корее программу индустриализации, колониальные власти использовали страну в качестве аграрно-сырьевого придатка и рынка сбыта для динамично развивавшейся экономики метрополии.

Что представляла собой крупная и средняя корейская буржуазия первой колониальной декады? Слой этот был достаточно разнороден, включая несколько различных по своему происхождению, культурным координатам и ориентации прослоек. Объединял их общий страх перед простонародьем и симпатии к «твердому порядку», установленному колонизаторами, хотя политику генерал-губернаторства по конкретным вопросам корейские богачи могли и не одобрять. Верхушка корейской буржуазии была выходцами из высших слоев старого корейского чиновничества, или связанными с предпринимательской деятельностью еще с традиционных времен (скажем, занимавшимися ростовщичеством в крупных размерах), или избравшими коммерческую деятельность уже под влиянием новых веяний. К первым относился, например, Ким Джонхан (1844–1932), ставший еще в 1903 г. заместителем директора одного из старейших в Корее — Хансонского (Сеульского) банка («Хансон ынхэн»). Ответственный чиновник Ведомства Двора и лично близкий Коджону, Ким Джонхан происходил из старинного янбанского клана Андонских Кимов, занимавшего в первой половине XIX в. господствующие позиции в политической жизни страны. Опытнейший бюрократ, начавший делать карьеру еще с 1870-х годов, Ким Джонхан был известен и как крупный ростовщик. Он ссужал сеульским купцам немалые суммы и обладал крепкими связями в купеческой среде. Банк, ставший в 1903 г. официальным банком корейского правящего дома, занимался как кредитованием двора Коджона, так и предоставлением ссуд тесно связанным с двором крупным сеульским купцам. Многие представители купечества и сами пробовали себя в банковском бизнесе. Так, после ухода Ким Джонхана с поста зам. директора Хансонского банка в 1908 г. на пост аудитора туда пришел Чо Джинтхэ — богатый купец и землевладелец, уже с 1880-х годов считавшийся старейшиной сеульских торгово-предпринимательских кругов, владелец акций банков «Тэхан чхониль» (основан в 1899 г.) и Хансонского (Сеульского) аграрно-индустриального банка («Хансон нонгон ынхэн», основан в 1907 г.). Акционерами семи существовавших в первую колониальную декаду корейских банков были и другие сеульские купцы, связанные с бюрократическим капиталом — Пэк Ванхёк, Ким Дусын, Ё Джонсок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: