Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Название:История Кореи. Том 2. Двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Тихонов - История Кореи. Том 2. Двадцатый век краткое содержание

Второй том учебного пособия по истории Кореи посвящен XX веку. В нем В.М. Тихонов завершает описание эпохи Нового Времени. Рассматривая период с русско-японской войны 1904-1905 гг. до освобождения Кореи в 1945 г., он концентрируется на общественных и идеологических феноменах и их взаимосвязи с динамикой классовых и социальных интересов. Эпоха 1945-1992 гг. на юге Корейского полуострова представлена через видение патриарха марксистской историографии Южной Кореи Кан Мангиля. Главы из его имеющей широкое признание книги «Новый взгляд на новейшую историю Кореи» публикуются на русском языке впервые. Написанная с критических позиций, эта книга не делит исторические фигуры на «героев» и «злодеев», а старается выявить в деятельности каждого из них социальную обусловленность и внутренние противоречия.

Тираж 300 экз. На переплете: Памятная монета, выпущенная Банком Республики Корея к Сеульской олимпиаде 1988 г.

История Кореи. Том 2. Двадцатый век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мировой кризис 1929 г. привел к обвалу цен на сельскохозяйственные продукты, а также на основной экспортный продукт Японии — шелк-сырец. В стране с более чем 500 тыс. безработных в городах и полуголодной деревней, где на каждое крестьянское хозяйство приходилось по 700–800 иен долгов (для многих эта сумма превышала их годовые доходы), активизировался социальный протест, в том числе под радикальными — коммунистическими и анархо-синдикалистскими — лозунгами. В «верхах» развернулась борьба между либеральными бюрократами, желавшими продолжать традиционную линию на сотрудничество с США и Великобританией и минимализировать государственное вмешательство в экономику, и частью офицерского корпуса и гражданской бюрократии, желавшей преодолеть кризис путем милитаризации страны и внешней экспансии. После серии политических кризисов, либеральный кабинет Вакацуки Рэйдзиро (14 апреля — 13 декабря 1931 гг.) не сумел провести в жизнь свою программу сокращения оборонных расходов и оказался не в состоянии остановить вооруженные силы от провоцирования столкновений с войсками местных милитаристов в Маньчжурии, закончившихся тем, что к концу 1931 г. большая часть этого региона оказалась под контролем японцев (Эти события известны как «маньчжурский инцидент»). 18 февраля 1932 г. японская армия создала в Маньчжурии марионеточное «государство» Маньчжоу-го, фактически колонизировав эту стратегически важную, богатую ресурсами территорию, на которую в 1930 г. приходилось 11 % японского импорта и 8 % экспорта и куда японские монополии уже инвестировали к тому времени около полутора миллиардов иен.

26 мая 1932 г., после того, как радикальные офицеры организовали убийство его предшественника на этом посту, премьер-министром стал бывший генерал-губернатор Кореи адмирал Сайто Макото, выполнявший требования вооруженных сил и проводивший политику постепенной милитаризации страны. Вскоре рост военных расходов помог Японии частично преодолеть последствия экономического кризиса. За вторую половину 1930-х годов объем продукции гражданских отраслей экономики сократился на 17 %, а вот объем военного производства вырос в полтора раза. В индустрии шел переход к высокотехнологичным отраслям, в основном связанным с военной промышленностью. Доля тяжелой промышленности в общем объеме индустриальной продукции выросла за 1930-е годы с 35 % до 63 %. Позволив преодолеть кризис, милитаризация страны привела в то же время к ужесточению внутреннего режима и изоляции Японии на мировой арене. В 1933 г. Япония заявила о выходе из Лиги Наций даже раньше, чем это сделала фашистская Германия, — протестуя таким образом против непризнания Лигой марионеточного режима в Маньчжурии. За этим шагом последовал ряд военных операций в Северном Китае, послуживших в итоге прелюдией к развязыванию полномасштабной агрессии против Китая в 1937 г. Внутри страны Коммунистическая партия Японии (КПЯ) была практически разгромлена как организация к 1935 г. Большинство анархистских активистов оказалось к 1935-36 гг. или в тюрьме, или под надзором полиции. Празднование Первомая — символа международной рабочей солидарности — было запрещено в 1936 г. Таков был фон, на котором разворачивались события корейской истории этого периода.

В 1931-36 гг. генерал-губернатором Кореи был генерал Угаки Кацусигэ (1868–1956) — бывший военный министр, известный как сторонник контроля политиков над армией и постепенной экспансии на континенте, а также противник союза с фашистской Германией. Поскольку с падением приблизительно в два раза цен на корейский рис в связи с мировым кризисом инвестиции в сельское хозяйство Кореи значительно потеряли в привлекательности, а также в связи с необходимостью перенести связанное с войной промышленное производство поближе к театру операций в Китае, У гаки повел политику на «одновременное развитие сельского хозяйства и промышленности». Он делал акцент, прежде всего, на привлечение в северные и центральные районы Кореи — с их минеральными ресурсами и дешевой рабочей силой — крупного японского капитала.

Наиболее активно шли в Корею те крупные корпорации, главы которых были лично связаны с У гаки и пользовались особенным покровительством колониальных властей. К этой группе относился, например, химический концерн Ногути Ситагау (1873–1944) «Нихон Тиссо» («Японские азотные удобрения»), начавший уже с 1927 г. строить в Хамхыне вошедший в строй в 1930 г. крупнейший во всей Восточной Азии завод минеральных удобрений. Пользуясь «административным ресурсом» генерал-губернаторства, корпорация «Ногути» построила в Корее в первой половине 1930-х годов три крупные гидроэлектростанции и основала в 1934 г. дочернее предприятие, «Корейское акционерное общество электропередач» («Тёсэн Содэн»), монополизировавшее данный сектор корейской экономики. Будучи теснейшим образом связана с вооруженными силами, корпорация «Ногути» взялась и за развитие в Корее военного производства, основав в 1935 г. дочернюю фирму «Корейский порох» («Тёсэн каяку») и построив завод по производству взрывчатых веществ в Инчхоне. Он был передан в 1952 г. южнокорейским правительством монополистической группе «Ханхва» и функционировал до 2006 г.

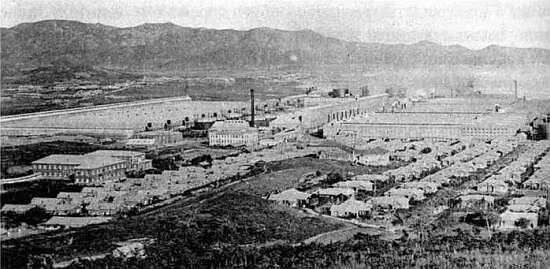

Рис. 43. Крупнейший в Восточной Азии завод минеральных удобрений в Хамхыне, построенный «Нихон Тиссо» в 1930 г.

Всего на концерн «Ногути», господствовавший также в угольной и нефтеобрабатывающей промышленности, и владевший самыми разными бизнесами, часто в не связанных друг с другом секторах (скажем, самым роскошным в столице колониальной Кореи отелем «Полуостров»), приходилось к началу 1940-х годов до трети всех японских инвестиций в корейскую индустрию. Продолжали, хотя и в меньших масштабах, инвестировать средства в Корею и крупнейшие монополистические концерны Японии — «Мицуи», «Мицубиси» и «Сумитомо» — причем зачастую эти инвестиции означали вытеснение корейского капитала из перспективных отраслей. Так, «Мицуи», на долю которой к началу 1940-х годов приходилось 4 % японских инвестиций в Корею, уже в 1928 г. выкупила знаменитые своей прибыльностью (до 3100 иен чистой прибыли в день) золотые рудники Самсон в провинции Северная Пхёнан у их корейского хозяина Чхве Чханхака, а затем практически монополизировала золотодобывающую индустрию страны, выкупив у корейских предпринимателей (в том числе бывшего лидера реформаторской группировки начала 1880-х годов Пак Ёнхё) крупнейшие прииски.

В целом, индустрия Кореи росла в начале 1930-х годов почти советскими темпами первых пятилеток— на 13 % в год. Стоимость промышленной продукции страны выросла с 1930 по 1935 г. более чем в два с половиной раза — с 280 млн. иен до 670 млн. Однако доля собственно корейских предпринимателей в общем объеме частного капитала составляла к концу 1930-х годов лишь 18 %. Корейский бизнес был заметен лишь в некоторых секторах с относительно низким уровнем технологии, где основать предприятие можно было с небольшим начальным капиталом — в легкой промышленности, и прежде всего в производстве резиновой обуви, носков, текстильной продукции. Взаимоотношения корейских предпринимателей с японскими конкурентами и колониальной администрацией были, однако, весьма сложными и не сводились к заведомо неравному соперничеству.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: