Игорь Зимин - Врачи двора Его Императорского Величества, или Как лечили царскую семью.

- Название:Врачи двора Его Императорского Величества, или Как лечили царскую семью.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06879-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Врачи двора Его Императорского Величества, или Как лечили царскую семью. краткое содержание

Врачи двора Его Императорского Величества, или Как лечили царскую семью. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Попутно упомяну, что императрица Александра Федоровна сама в 6 лет отроду, в декабре 1878 г., перенесла дифтерию в тяжелой форме, потеряв тогда от этой болезни 35-летнюю мать и младшую сестру. Поэтому факт заболевания дифтерией 6-летней дочери был воспринят императрицей очень остро.

Какие инфекционные заболевания периодически проникали в императорские резиденции

Инфекционные заболевания случались самые разные (оспа, туберкулез, корь, дифтерия и пр.). При этом точно установить, какое именно заболевание имела в виду Екатерина II, именуя его «горячкой», сегодня практически невозможно. Например, она упоминает, что в январе 1748 г. «схватила сильную лихорадку с сыпью. Когда лихорадка прошла, и так как не было никаких развлечений в течение этой масленой при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате». Что это была за «лихорадка с сыпью»: корь, скарлатина, ветрянка – мы можем только предполагать.

Какое инфекционное заболевание стало причиной смерти Александра I в ноябре 1825 г

История заболевания Александра I, приведшая его к смерти в ноябре 1825 г., довольно хорошо известна, поскольку сохранились записи лечащего врача императора Я. В. Виллие, доктора Д. К. Тарасова, князя М. П. Волконского. Дошел до нас и официальный документ – протокол вскрытия тела Александра I. Кроме этого, в Зимний дворец из Таганрога несколько дней присылались бюллетени, составленные Виллие. [948]

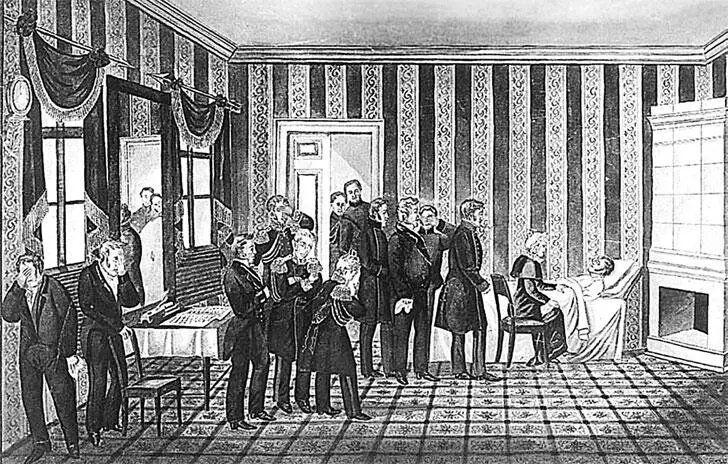

Кончина императора Александра I в г. Таганроге 19 ноября 1825 г.

Канва последних дней жизни Александра I подробно восстанавливается не только по упомянутым выше документам, но и по вполне официальным камер-фурьерским журналам. Известно, что, будучи в Крыму, Александр I посетил Георгиевский монастырь (27 октября 1825 г.). После этой поездки император простыл, и у него поднялась температура. В Бахчисарае к имевшейся простуде присоединилась острая боль в животе, сопровождаемая однократным поносом. Причиной этому посчитали выпитый императором стакан подкисшего барбарисового сока (30 октября 1825 г.). Болезнь прогрессировала, и по возвращении Александра I в Таганрог лейб-медик Я. В. Виллие поставил первичный диагноз, записав: «Эта лихорадка имеет сходство с эндемической крымской болезнью». В этой же записи врач упоминает о «желчной желудочной лихорадке» (7 ноября 1825 г.). Императора пытались лечить, однако он категорически отказывался не только лечь в постель, но и принимать необходимые лекарства. 17 ноября 1825 г. император пытался сам побриться, но порезался бритвой, поскольку дрожала рука, у него закружилась голова, и он упал на пол. Александра I уложили в постель, из которой он уже не поднялся.

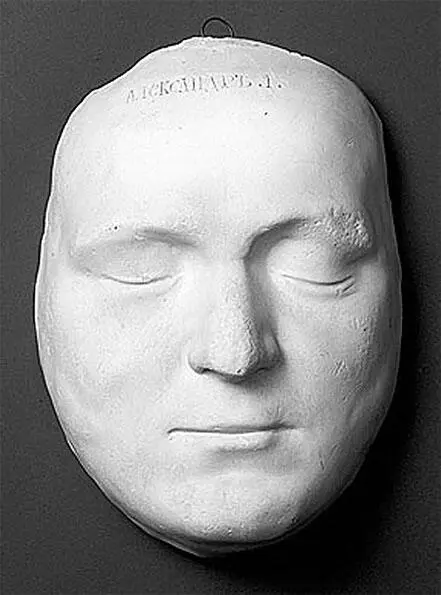

Посмертная маска Александра I. 1825 г.

19 ноября 1825 г. император Александр I «в 11 часов без десяти минут сегодняшнего утра» скончался. Днем этого же дня врачи провели вскрытие тела и составили протокол вскрытия, [949]который подписали восемь врачей. [950]После было проведено бальзамирование тела, уровень которого оказался крайне неудовлетворительным, поскольку в Таганроге не оказалось качественного спирта для проведения необходимых действий. В результате тело начало разлагаться. Для того чтобы остановить этот процесс, тело решили заморозить. В комнате открыли все окна, а под гробом поместили емкости со льдом.

Возвращаясь к вопросу об инфекции, приведшей к смерти императора, сошлюсь на авторитетное мнение Ю. А. Молина, [951]который пишет, что Александр I болел одной из разновидностей крымской геморрагической лихорадки. Это заболевание обычно начинается с внезапного значительного повышения температуры тела, иногда с познабливанием. Больные жалуются на резкую головную боль, ломоту во всем теле, боли в пояснице, тошноту, изредка рвоту, сухость во рту, нарастающую слабость. В течение первых суток заболевания температура тела достигает 39–40 градусов и остается на таком уровне 3–4 дня. Затем температура ступенеобразно снижается. Заболевание было выделено в самостоятельную нозологическую форму в 1944 г., название болезни было дано в 1945 г. Но, как видно из записок Я. В. Виллие, о наличии «эндемической крымской лихорадки» русские врачи знали уже в первой четверти XIX в.

Действительно ли оспа стала причиной смерти Петра II?

Вспышки натуральной оспы [952]при Императорском дворе в первой половине XVIII в. были делом довольно обычным. [953]Пожалуй, самыми известными из них являются заболевания оспой Петра II (1730 г.) и Петра III (1744 г.).

Петр II простудился в Москве на празднике Богоявления, 6 января 1730 г., где принимал парад. Когда юный император вернулся домой, у него начался жар, вызванный оспой, [954]которую на 3-й день [955]после начала болезни диагностировал [956]лейб-медик Л. Блюментрост. Немедленно были приняты стандартные ограничительные противоэпидемические меры, чтобы избежать распространения болезни. Роковую роль в развитии болезни сыграло вторичное переохлаждение больного, который, почувствовав улучшение, настежь распахнул окно в спальне. В результате оспенные высыпания распространились с кожи на дыхательные пути. 16 января началась лихорадка с ознобом и бредом; 17 января врачи констатировали, что счет жизни императора пошел на часы. В первом часу ночи с 18 на 19 января 1730 г. 14-летний Петр II скончался.

Неизвестный художник. Император Петр II Алексеевич

Лейб-медик Л. Блюментрост

Дошедшие до нас описания заболевания Петра II позволяют констатировать, что заболевание натуральной оспой развивалось в злокачественной форме, [957]со сливным язвенным поражением слизистых оболочек дыхательных путей и ранним развитием пневмонии (воспаления легких).

Как на эмоциональном уровне воспринималось заболевание оспой

Заболевание оспой воспринималось с ужасом, поскольку на лице переболевших оспой оставались глубокие рубцы. Недаром в народе говорили о перенесших оспу, что у них «черти на лице горох молотили». [958]Особенно остро такие «следы» оспы переживали придворные дамы, старавшиеся скрыть оспины толстым слоем белил и румян. Те из женщин, на лице которых оспенных рубцов не было, считались красавицами, почти вне зависимости от внешних данных. Впрочем, бывало и так, что перенесенная оспа щадила женщин. В 1717 г. будущая императрица Елизавета Петровна, тогда 8-летняя девочка, перенесла оспу, но следов на ее лице не осталось. По словам ее матери, дочка «от оной болезни освободилась без повреждения личика своего». А супруга царевича Алексея Петровича – кронпринцесса Шарлотта-Христина-София – «носила» на лице оспенные шрамы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: