Сергей Глезеров - Коломяги и Комендантский аэродром. Прошлое и настоящее

- Название:Коломяги и Комендантский аэродром. Прошлое и настоящее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3265-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Глезеров - Коломяги и Комендантский аэродром. Прошлое и настоящее краткое содержание

Коломяги и Комендантский аэродром. Прошлое и настоящее - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пребывание роты нарушило установившийся годами распорядок жизни Удельного училища, и его деятельность стала клониться к упадку. А реформа 1861 года, сделавшая удельных крестьян, как и других крепостных, свободными сельскими обывателями, окончательно определила судьбу училища — спустя четыре года его упразднили. Часть его бывшей территории отошла под полотно сооружавшейся Финляндской железной дороги. В 1870 году появилась станция Удельная.

Юго-западный участок земель бывшего Удельного училища отводился Царскосельскому скаковому обществу под ипподром, каковой и был построен, но только гораздо позже — в 1892 году (он стал называться Удельным, или Коломяжским). А на остальной части территории Удельное ведомство устроило ухоженный парк (работами заведовал ученый-лесовод граф А.Ф. Варгас де Ведемор), получивший название Удельного, иначе — Царской рощи (затем — парк Челюскинцев, теперь — снова Удельный).

Деревянные здания бывшего Удельного училища отдали под Временную загородную больницу, впоследствии ставшую больницей для беспокойных душевнобольных и хроников Св. Пантелеймона. При больнице находилась церковь Воскресения Христова. Ее освятили еще для Удельного земледельческого училища 1 октября 1833 года на первом этаже главного двухэтажного дома. Двенадцать образов для нее, расположенных в белом иконостасе, написал академик Д.И. Антонелли.

Церковь продолжила свое существование и после того, как постройки училища отошли под больницу. А в 1888 году, когда Временная загородная больница отошла городу, архитектор А.П. Максимов при ремонте больничных корпусов расширил храм. На крыше высилась звонница с тремя колоколами, которую в 1899 году заменили деревянной колокольней. Достопримечательностью церкви являлся золоченый серебряный крест с частицами св. мощей, пожертвованный в 1856 году Ольгой Антоновной Лауниц. Она унаследовала его от своей матери, происходившей из дворянского рода Никитиных.

Как замечал в конце XIX века современник, «по праздникам дачники охотно посещают больничную церковь и молятся вместе с сумасшедшими». Особенно же много народу стекалось 15 августа на ежегодный крестный ход.

В полуверсте к северу от Пантелеймоновской больницы для душевнобольных в 1870 году по изволению наследника цесаревича Александра Александровича (будущего Александра III) началось строительство еще одного подобного заведения — Дома призрения душевнобольных, названного в его честь. Проект больничного комплекса разработал архитектор И.В. Штром при консультации видных психиатров О.А. Чечотта и П.А. Дюкова.

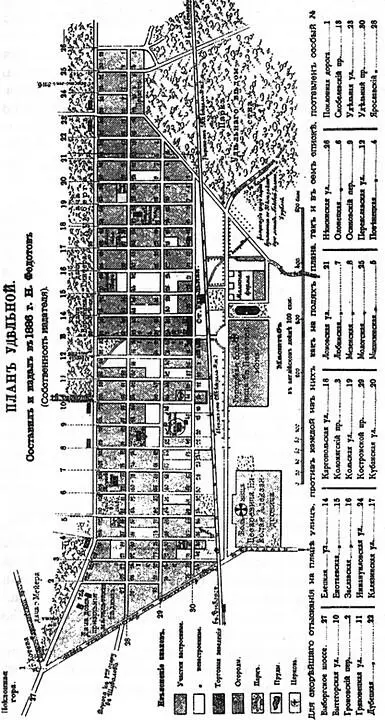

Карта Удельной, составленная и изданная в 1886 г. H.H. Федотовым

В комплекс Дома призрения вошла красивая деревянная церковь во имя великомученика Пантелеймона Целителя. Деньги на нее пожертвовали купцы И.Ф. Громов и Соболев. Церковь заложили 12 июля 1870 года, а освятили вместе со всей больницей 23 октября 1871 года, в присутствии наследника цесаревича Александра Александровича с супругой. Освящение производил придворный протопресвитер В.Б. Бажанов.

Архитектор К.А. Тон высоко оценил эту церковь в русском стиле, отметив, что «прекрасные пропорции и изящные детали чрезвычайно способствуют привлекательности фасада». Снаружи храм обильно украсили ажурной деревянной резьбой, а внутри обшили сосновыми досками и покрасили в белый цвет. Образа в дубовом резном иконостасе исполнил академик М.Н. Васильев, а храмовую икону привезли с Афона после смерти основателя больницы — Александра III, в церкви установили икону Св. Александра Невского, а 26 февраля 1895 года рядом открыли бюст с надписью «Царю-основателю» работы скульптора А.Е. Баумана.

Дом призрения душевнобольных имени Александра III находился в ведении попечительского совета, возглавлявшегося принцем А.П. Ольденбургским. Обитателями этого заведения становились люди небедные — представители дворянства, купечества и духовенства. Они принимались на платной основе. Благодаря этому им обеспечивалось достойное содержание: павильоны как по внешнему виду, так и по внутреннему убранству напоминали о домашней обстановке.

Устройство Дома призрения было тщательно продумано. На его территории действовала собственная узкоколейная железная дорога на конной тяге — от помещения столовой еду на вагонетках развозили по отделениям. Эта система пережила войны и революции, она продолжала действовать до 1960-х годов, когда узкоколейку разобрали, дорожки заасфальтировали, а еду стали развозить по отделениям вручную. Кроме того, Дом призрения обладал собственной электростанцией, прачечной, пекарней, водонапорной башней и даже свой канализационной системой.

Кстати, именно Дом призрения стал в дальнейшем очагом цивилизации для ближайших окрестностей. Именно с его помощью в Удельную в 1901 году проложили телефонную связь, а в 1904 году от его станции подавалась электроэнергия для освещения удельнинских домов и улиц.

Как писал М.И. Пыляев в очерках «Дачные местности близ Петербурга», опубликованных в 1898 году в «Ведомостях С.-Петербургского градоначальства и столичной полиции», «больница эта устроена согласно последним требованиям науки, и в ней приняты специальные меры, чтобы больные беспокойные или буйные не могли принести какого-нибудь существенного вреда себе или другим больным. Для этой цели в больнице устроены так называемые комнаты для изоляции: окна защищены решетками, стекла вставлены в них корабельные, пол, потолок и стены гладки, без уступов, стены, кроме того, обложены войлоком».

Здесь до сих пор сохранились уникальные деревянные постройки 1870-х годов (редко где в Петербурге можно увидеть такие образцы!), а построенные на территории Дома призрения в начале XX века «пансионатные» корпуса для «беспокойных больных» можно отнести к одним из лучших творений петербургского модерна. Сооруженные в 1904 году по проекту архитектора Г.И. Люцедарского, они напоминают скорее не больницу, а старинные английские замки. Речь идет о мужском и женском корпусах, предназначенных по большей части для офицеров и фрейлин императорского двора. Здесь не было решеток на окнах — вместо них установили сверхпрочные корабельные стекла.

Каменные «пансионатные» дома строились на пожертвования родственников. Первый из них появился в 1893 году. Иногда состоятельные пациенты содержались в отдельных зданиях. Известно, что на деньги графов Орловых выстроили небольшой особняк для их больного брата, а в одном из флигелей жила дочь лейб-медика, лечившего представителей царской семьи.

В 1885 году в помещениях Временной загородной больницы после реконструкции по проекту архитектора И.С. Китнера обосновалась Городская больница во имя великомученика и целителя Пантелеймона для хронических душевнобольных. В отличие от соседнего Дома призрения, это заведение не было привилегированным. Оно содержалось на средства городской казны, поэтому здесь не было комфортных палат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ник Пайенсон - Наблюдая за китами [Прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов]](/books/1067499/nik-pajenson-nablyudaya-za-kitami-proshloe-nastoyache.webp)