Мария Неклюдова - Искусство частной жизни. Век Людовика XIV

- Название:Искусство частной жизни. Век Людовика XIV

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОГИ

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-94282-440-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Неклюдова - Искусство частной жизни. Век Людовика XIV краткое содержание

Искусство частной жизни. Век Людовика XIV - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этом смысле не стоит искать в сочинениях, принадлежавших к условно «куртуазному» направлению словесности, — а это все публикуемые ниже тексты, за исключением двух последних, — надежные свидетельства того, как жили люди XVII столетия. В большинстве случаев мы не сможем с полной определенностью сказать, имеем ли мы дело с литературной конвенцией, то есть со сложным переплетением литературной традиции и ментальных структур соответствующего периода, или с «реальностью». Само по себе такое противопоставление сомнительно: для их авторов и персонажей эти тексты непосредственно являлись «образом жизни» как в прямом, так и в переносном смысле. И те из их современников, которые не читали рыцарских (героических, пасторальных) романов, не владели искусством разговора, не умели кстати сочинить рондо или сонет, сделать остроумное замечание, написать изящное письмо, рассказать о виденном и услышанном, — а таких, естественно, было большинство, — были не просто чужды литературе, но вели иной образ жизни. Исследователи часто подчеркивают, что салонные круги XVII в. отличались исключительной степенью саморефлексии. [112] Génetiot A . Les genres lyriques mondains (1630–1660). Étude des poésies de Voiture, Vion d’Alibray, Sarasin et Scarron. Genève: Droz, 1990. P. 177.

Другими словами, им было свойственно повышенное ощущение групповой идентичности. Эта идентичность формировалась посредством словесности, путем повседневного смешения прозаической и поэтической речи, восприятия светских бесед как готовых текстов (так, в эссе «О разговоре» госпожи де Скюдери одна из ее героинь говорит о только что услышанном разговоре, что «совместное сочинение этих пятнадцати или двадцати женщин было бы самой плохой книгой на свете»). И эту же идентичность, уже в сформированном виде, фиксировали и идеализировали тексты иного порядка, претендовавшие на статус метаописаний, — романы, мемуары, хроники.

Итак, эта книга не о том, как жили некоторые современники Людовика XIV, а о том, как посредством текстов они конструировали определенный образ жизни, одновременно становившийся и образом литературы. Поэтому открывают ее тексты нормативные и прагматические, взятые из учебников хороших манер и из сочинений теоретиков светского общения. Их предмет один — искусство беседы, краеугольный камень культуры «частной публичности», основа как условно «куртуазной», так и институтализированной словесности. Без знания правил вежества нам не заметить всех значимых отклонений от них, которые встречаются в последующих документах. Ярким примером такого отклонения служит «Любовная история галлов» Бюсси-Рабютена, в которой куртуазная и типично романная форма изложения резко контрастирует с крайне приземленным содержанием, тем самым предлагая еще одну вариацию на любимую тему эпохи — разницу между видимостью и сутью. И здесь же мы встречаем первое столкновение двух интерпретаций характера подлинного исторического лица, когда вместо прямолинейной откровенности Бюсси его приятель Сент-Эвремон избирает тактику недоговоренностей и полунамеков, которая позволяет ему высказать госпоже д’Олонн немало горьких истин, не доводя дело до разрыва. Тогда как в следующей главе мы видим, что карьерная и литературная тактика Бюсси едва не стоила ему отношений с его кузиной, госпожой де Севинье, чей нелицеприятный портрет был включен им в «Любовную историю галлов». Такое сведение счетов побудило госпожу де Севинье письменно ответить на нападки и представить свое понимание конфликта. В сущности, именно критический потенциал текстов, включенных в три первые главы книги и в разной степени пытавшихся словом исправить действительность, и составляет «сквозной сюжет», их объединяющий.

Четвертая, пятая и шестая главы предлагают несколько иной поворот темы. Их лейтмотив — разножанровое восприятие одного события. В первом случае таким «событием» становится изобретение «Карты страны Нежности», которая сперва возникает в беседе между завсегдатаями салона госпожи де Скюдери, затем перекочевывает в ее переписку с Полем Пелиссоном и, наконец, входит в нарративную структуру романа «Клелия». Во втором — история несостоявшегося замужества мадмуазель де Монпансье, изложенная ею самой в виде мемуаров, неизвестным современником — в виде галантной повести и, наконец, двумя непосредственными наблюдателями (госпожа де Севинье фиксировала развитие событий в письмах, а Оливье д’Ормессон делал то же самое, но в дневнике). В третьем — внезапная смерть герцогини Орлеанской, описанная двумя очевидцами, госпожой де Лафайет — в форме документальной хроники, а Боссюэ — в виде «Надгробного слова». Эти способы «публикации» последнего события переводили его в категорию общественного достояния и делали одним из факторов формирования «частной публичности». Но, проходя через фильтр разных литературных жанров, оно отнюдь не приобретало столь ценимую нами «стереоскопичность» и не открывалось с новых сторон. Напротив, его структура схематизировалась и закреплялась, что помогало ему стать частью общего фонда культурной памяти. Этот процесс фиксируют тексты госпожи де Лафайет и Боссюэ, которые, в отличие от всех предыдущих, находятся на зыбкой грани между институтализированными и неинститутализированными формами существования словесности. Их почти официальный характер особенно очевиден при сравнении с соответствующим описанием смерти Мадам из мемуаров мадмуазель де Монпансье. В этом смысле они выступают в качестве предела, отделяющего сферу единой (государственной, религиозной) идеологии от той (сравнительной) множественности жанровых и жизненных точек зрения, которую мы именуем «частной жизнью».

Часть вторая

Образы частной жизни

Глава первая

Искусство беседы

Во французском языке XVII в. слово «беседа» (la conversation) обозначало непринужденный разговор (в отличие от синонимичного понятия «l’entretien», которое обычно употреблялось по отношению к разговорам на заданную тему) или постоянный круг общения (заметим в скобках, что оба этих смысла присутствуют и в русском слове «беседа», которым, согласно Далю, можно назвать как «взаимный разговор», так и «собрание, общество, кружок»). Эта двойственность говорит о том, что «беседа» как особый тип вербальной коммуникации еще не мыслилась отдельно от участников, оставаясь специфической принадлежностью определенной социокультурной группы. По словам Фюретьера, одну категорию составляла «беседа дам», оттачивавшая ум, другую — «беседа ученых». [113] Furetière A . Dictionnaire Universel… Т. 1 (статья «Conversation»).

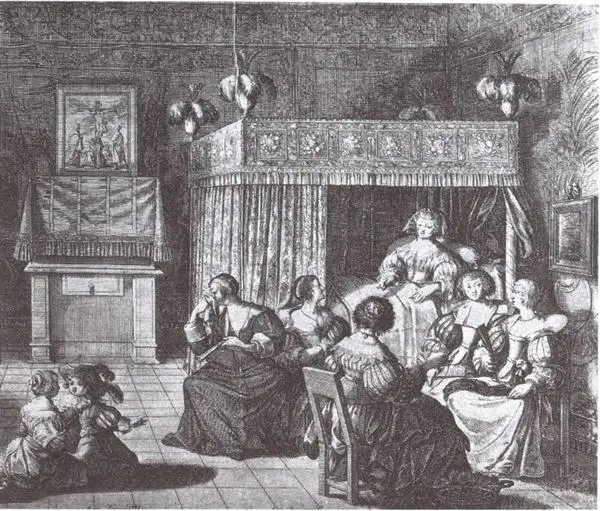

Причем различие между ними не ограничивалось содержательным уровнем. Вернее будет сказать, что содержание было неразрывно связано с манерами. Беседа предполагала точное соответствие между вербальным и телесным жестом. Ученые вели беседы в кабинетах или в библиотеке, часто апеллируя к книгам. Дамы — в альковах или на прогулках. Как правило, хозяйка дома принимала визиты полулежа или сидя на парадной постели, которая стояла на постаменте посреди комнаты. В пространстве между собственно ложем и бортиками постамента размещались табуреты, на которых рассаживались визитеры. Так выглядел салон XVII в., по крайней мере в своем классическом виде.

Интервал:

Закладка:

![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/1081966/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik.webp)

![Софи Боди–Жандро - История частной жизни Том 5 [От I Мировой войны до конца XX века]](/books/1146943/sofi-bodi-zhandro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-5-ot-i.webp)