Михаил Барятинский - Т-34 в 3D — во всех проекциях и деталях

- Название:Т-34 в 3D — во всех проекциях и деталях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-62629-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Барятинский - Т-34 в 3D — во всех проекциях и деталях краткое содержание

Мы помним легендарный Т-34 в основном по черно-белой хронике и выцветшим фотографиям. В этой книге прославленная «тридцатьчетверка» впервые предстает не только в цвете, но и в 3D!

Эксклюзивные архивные материалы и новейшие компьютерные модели, позволяющие рассмотреть танк во всех проекциях и мельчайших деталях. Исчерпывающе полная информация об особенностях, устройстве и боевом применении Т-34. Профессионально точная, по-армейски краткая, самая авторитетная энциклопедия, фактически закрывающая тему. О знаменитом танке написано много книг — но такой еще не было!

Т-34 в 3D — во всех проекциях и деталях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рост надежности танка Т-34-85 в целом оказался весьма кстати на завершающем этапе Великой Отечественной войны, когда для Красной Армии стало характерным проведение крупномасштабных и динамичных наступательных операций.

Наблюдение и связь

Следует отметить, что рассмотренные выше параметры часто взаимодополняют друг друга, а, кроме того, на них в значительной степени влияют другие факторы. Так, например, рассматривать вооружение и защищенность без учета средств наблюдения и связи нельзя.

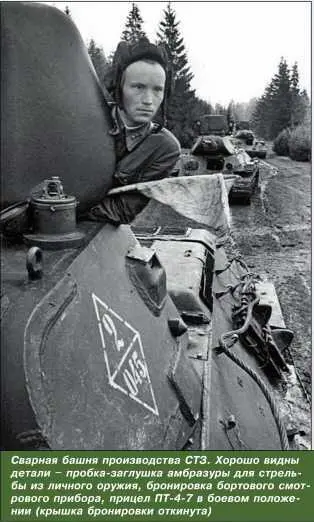

Еще в 1940 году был отмечен и такой существенный недостаток танка Т-34, как неудачное размещение приборов наблюдения и их низкое качество. Так, например, смотровой прибор «кругового обзора» устанавливался справа сзади от командира танка в крышке башенного люка. Доступ к прибору был крайне затруднен, а наблюдение возможно в ограниченном секторе: обзор по горизонту вправо до 120°; мертвое пространство 15 м. Ограниченный сектор обзора, полная невозможность наблюдения в остальном секторе, а также неудобное положение головы при наблюдении делали смотровой прибор совершенно непригодным к работе. По этой причине уже осенью 1941 года этот прибор был изъят. В итоге для кругового наблюдения можно было использовать только перископический прицел ПТ-4-7, но он позволял вести наблюдения в очень узком секторе — 26°.

Бронировка прицела ПТ-4-7.

Сварная башня производства СТЗ. Хорошо видны детали — пробка-заглушка амбразуры для стрельбы из личного оружия, бронировка бортового смотрового прибора, прицел ПТ-4-7 в боевом положении (крышка бронировки откинута).

Неудобно располагались и приборы наблюдения в бортах башни. Для того, чтобы воспользоваться ими в тесной башне, необходимо было суметь извернуться. Кроме того, вплоть до 1942 года эти приборы (и у механика-водителя тоже) были зеркальными, с зеркальцами из полированной стали. Качество изображения было еще то. В 1942 году их заменили на призматические, а в «улучшенной» башне были уже смотровые щели со стеклоблоками триплекс.

В лобовом листе корпуса по обеим сторонам от люка механика-водителя под углом 60° к продольной оси танка располагались два зеркальных смотровых прибора. В верхней части крышки люка устанавливался центральный зеркальный перископический смотровой прибор. С начала 1942 года появился люк механика-водителя более простой формы с двумя призменными смотровыми приборами. Для защиты от пуль и осколков снарядов призмы закрывались снаружи откидными броневыми крышками, так называемыми «ресничками».

Качество призм, сделанных из оргстекла желтоватого или зеленоватого оттенков, в приборах наблюдения было безобразным. Рассмотреть через них что-либо, да еще в движущемся, раскачивающемся танке, было практически невозможно. Поэтому механики-водители, например, часто приоткрывали свой люк на ладонь, что позволяло им хоть как-то ориентироваться. Смотровые приборы механика-водителя, кроме того, очень быстро забивались грязью. Появление люка с «ресничками» позволяло хоть как-то замедлить этот процесс. В движении одна «ресничка» закрывалась, а водитель вел наблюдение через другую. Когда она загрязнялась, открывалась закрытая.

Совершенно очевидно, что в бою недостаточное количество, неудачное расположение и низкое качество приборов наблюдения приводили к потере зрительной связи между машинами и несвоевременному обнаружению противника. Осенью 1942 года в отчете НИИ-48, сделанном на основании анализа поражений броневой защиты, отмечалось: «Значительный процент опасных поражений танков Т-34 на бортовых деталях, а не на лобовых может быть объяснен или слабым знанием команд танков с тактическими характеристиками их бронезащиты, или плохим обзором из них, благодаря чему экипаж не может своевременно обнаружить огневую точку и сделать разворот танка в положение, наименее опасное для пробития его брони».

Неисправные танки Т-34, брошенные в ремонтных мастерских. На откинутой крышке башенного люка хорошо видны заглушка на месте прибора кругового обзора и откинутая крышка лючка для флажковой сигнализации. 1941 год.

Вид на командирскую башенку танка Т-34. В передней створке крышки люка хорошо виден прибор наблюдения МК-4. На переднем плане — броневой колпак прицела ПТ-4-7.

Ситуация с обзорностью у танка Т-34 несколько улучшилась только в 1943 году после установки командирской башенки. Она имела смотровые щели по периметру и прибор наблюдения МК-4 в створке вращающейся крышки. Впрочем, вести через него наблюдение в бою командир танка практически не мог, так как, являясь одновременно наводчиком, был «прикован» к прицелу. К тому же многие танкисты предпочитали держать люк открытым, чтобы успеть выскочить из танка в случае попадания вражеского снаряда. Значительно больше толку было от прибора МК-4, который получил заряжающий. Благодаря этому обзор с правой части борта танка действительно улучшился.

Еще одной ахиллесовой пятой танка Т-34 была связь, а точнее — ее отсутствие. Почему-то считается, что все «тридцатьчетверки» с самого начала их производства оснащались радиостанциями. Это не так. Из 832 танков этого типа, имевшихся в приграничных военных округах на 1 июня 1941 года, только 221 машина была оснащена радиостанциями. К тому же — капризными и сложными в настройке 71-ТК-3.

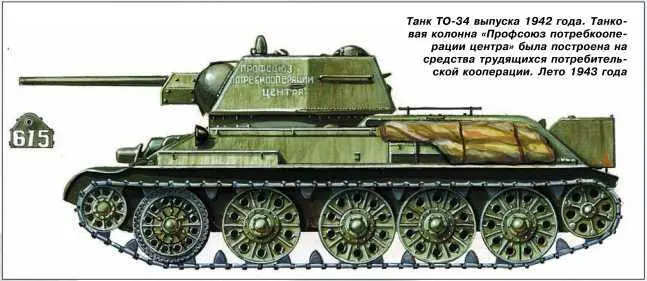

Танк ТО-34 выпуска 1942 года. Танковая колонна «Профсоюз потребкооперации центра» была построена на средства трудящихся потребительской кооперации. Лето 1943 года.

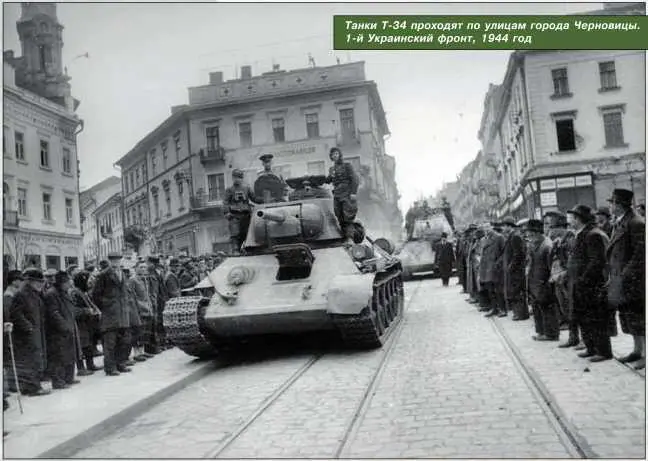

Танки Т-34 проходят по улицам города Черновицы. 1-й Украинский фронт, 1944 год.

Не лучше дело обстояло и в дальнейшем. Так, например, с января по июль 1942 года Сталинградский тракторный завод отгрузил в действующую армию 2140 танков Т-34, из них только 360 с радиостанциями. Это что-то около 17 %. Примерно такая же картина наблюдалась и на других заводах. В этой связи довольно странно выглядят ссылки некоторых историков на то, что и степень радиофикации Вермахта сильно преувеличивается. В подтверждение этого приводится тот факт, что не на всех немецких танках стояли приемопередающие радиостанции, на большинстве только приемники. Утверждается, что «в Красной Армии была аналогичная, по сути, концепция „радийных“ и „линейных“ танков. Экипажи „линейных“ танков должны были действовать, наблюдая за маневрами командира, или получать приказания флажками». Интересное дело! Концепция-то, может, и одна, да воплощение разное. Сравнивать передачу команд по радио с флажковой сигнализацией все равно, что сравнивать велорикшу с такси. Концепция тоже одна, а вот все остальное…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: