Заурбек Ужахов - Загадки истоков библейских сказаний

- Название:Загадки истоков библейских сказаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Написано пером

- Год:2016

- Город:СПб

- ISBN:978-5-00071-550-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Заурбек Ужахов - Загадки истоков библейских сказаний краткое содержание

Загадки истоков библейских сказаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Катаонии, как и в других областях Малой Азии, были храмы, посвященные женскому божеству. Об этом также пишет Страбон:

«На этом Антитавре находятся глубокие и узкие долины, в которых расположены город Комэны и святилище Энио, которую местные жители называют Ма. Это – значительный город, однако большая часть его населения состоит из одержимых божеством и храмовых служителей. Жители города – катаонцы; вообще они подвластны царю, но в большинстве случаев подчиняются жрецу. Жрец – глава храма и храмовых рабов, которых во время моего пребывания там было больше 6000, мужчин и женщин вместе. Храму принадлежит также большой участок земли, доходами с которого пользуется жрец. Он является вторым по значению в Каппадокии лицом после царя». (Страбон. Кн. XII. 2,3).

Описание этого храма схоже с описанием храма у албанов – народа, жившего в древности на территории Кавказской Албании, которая занимала территорию южной части нынешнего Дагестана, севера Азербайджана и восточной части нынешней Грузии. Первое упоминание о албанах относится к IV веку до н. э. Албания прекратила свое существование как государство примерно в 461 году н. э. Вот как описывает Страбон верования албанов:

«Из богов они почитают Гелия, Зевса и Селену, в особенности же Селену, святилище которой находится вблизи Иберии. Обязанность жреца них исполняет самый уважаемый человек после царя; он стоит во главе большой и густонаселенной священной области, а также распоряжается рабами храма, многие из которых, одержимые божеством (видимо, потерявшие рассудок – прим. автора), изрекают пророчества. Того из них, кто, став одержим божеством, в уединении скитается по лесам, жрец приказывает схватить и, связав священной цепью, пышно содержать весь год; приготовленного в жертву богине умащают благовониями и вместе с другими жертвами подвергают закланию. Жертвоприношение производится следующим образом. Кто-то из толпы, хорошо знакомый с этим делом, выступает со священным копьем в руке, которым по обычаю можно совершать человеческое жертвоприношение, и вонзает его сквозь бок в сердце жертвы. Когда жертва валится наземь, они получают известные предзнаменования по способу ее падения и объявляют всем. Затем приносят тело в известное место, и все топчут его ногами, совершая обряд очищения». (Страбон. Кн. XI.IV. 7).

Исследовательница истории Кавказской Албании К.В. Тревер (1892–1974 гг.), приводя данную цитату, полагает, что переводчик неправильно истолковал греческое слово (Страбон писал по-гречески) επιβαινω, которое означает не «топтать», а «переступить». [121] К.В. Тревер. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. IV в до н. э. – VII в. н. э. Академия Наук СССР. М. – Л. 1959 г. Стр. 156.

То есть, переступая через жертву, участники этого действия проводили ритуал очищения от различных грехов. Албанский храм Селены и храм в Каппадокии схожи по своему социальному устройству. Это и власть верховного жреца, наличие большого числа храмовых работников и присутствие в штате храма людей, «одержимых божеством», под которыми имелись в виду предсказатели, или, как их еще называли, кликуши. Находясь в бессознательном состоянии под действием каких-то галлюциногенов, они выкрикивали невнятные фразы. Именно таких «одержимых божеством» приносили в жертву на праздновании в честь бога Луны, или в случае каких-либо катаклизмов. К.В. Тревер пишет о том, что копье, которым убивали жертву, становилось священным: «О древнем, освященном временем обычае свидетельствует копье, названное священным и по «обычаю» или по «закону» служащее для ритуального умерщвления». [122] К.В. Тревер. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. IV в до н. э. – VII в. н. э. Академия Наук СССР. М. – Л. 1959 г. Стр. 156.

В примечании Тревер пишет: «Священное копье из языческого быта народов Закавказья (ср. копье Халда – акротерий храма в Мусасире) перешло и в христианский культовый обиход (Гехардский монастырь; священное копье в ризнице Эчмиадзина), слившись с образом копья, согласно евангельскому преданию пронзившего бок Христа». [123] К.В. Тревер…Прим. 4. На стр. 155

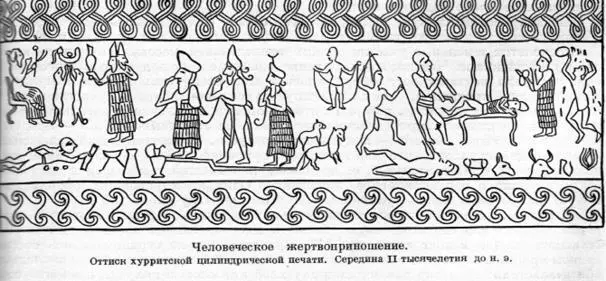

Человеческие жертвоприношения были широко распространены в древнем мире.

В Передней Азии приношение в жертву человека практиковали хурриты. Письменных свидетельств этому факту нет, но ярким подтверждением этому обычаю служит изображение на хурритской печати. На ней изображена сцена принесения человека в жертву. В центре обнаженный человек, видимо, жрец, с высоким головным убором, пронзает копьем лежащего человека. Далее другой жрец с каким-то острым орудием вскрывает тело жертвы, лежащей на каком-то основании. Видимо, совершается обряд гадания по внутренностям убитой жертвы. Далее какой-то человек, видимо, совершает обряд очищения, обливая себя водой.

Схожий варварский культ обнаруживается примерно в середине 1 века до н. э. у европейского народа (или народов, под общим названием?) кельтов. Кельты населяли к I веку до н. э. почти всю территорию нынешней Франции, которую римляне называли Галлией, Британию, север Испании и многие другие части Европы. Римляне под руководством Цезаря примерно в 55 году до н. э. покорили Галлию – территорию севера нынешней Франции.

Греческий историк Диодор Сицилийский (90–30 гг. до н. э.) упоминает об обычаях кельтов убивать человека, приносимого в жертву:

«Есть также (у галлов) и некие весьма почитаемые мудрецы и теологи, которых называют друидами. (3) Пользуются галлы и услугами прорицателей, которые у них в большой чести. (Прорицатели) эти вещают будущее по полету птиц или по внутренностям жертвенных животных, и весь народ им послушен. В частности, при исследовании особо важных вопросов, они придерживаются весьма странного и кажущегося невероятным обычая: окропив человека, его поражают в место над диафрагмой, и когда тот падает (смертельно) раненый, по его падению и содроганию тела, а также по истечению крови, предсказывают будущее, полагаясь на опыт древних и многолетних наблюдений такого рода» (Диод. Кн. V. 31. 2.)

Как мы видим, кельтский обычай гадания по истечению крови схож с тем, какой использовал за две тысячи лет до этого аккадский царь Нарам-Суэн. Но можно ли объяснить этот сходство в гаданиях при приношении человека в жертву просто варварскими обычаями, которые схожи у многих народов на определенном этапе их развития? Или же тут кроется какое-то этническое родство? Для этого нужно обратиться к истории.

Кельты в языковом плане были индоевропейцами. В настоящее время на кельтских языках говорят только небольшое число людей на Британских островах – ирландцы, шотландцы-гэлы и валлийцы. На территории Франции на кельтском языке говорит, в основном, старшее поколение бретонцев. Во французском языке осталась совсем небольшая часть слов кельтского происхождения. В укладе жизни кельтов, как его описывают античные историки, были свойственны многие черты древних индоевропейцев, такие как схожие мифы, каста священнослужителей-друидов, использование колесниц как военного вида вооружения т. д. В то же время существовали и некоторые черты, которые не были свойственны индоевропейцам. Это, например, доиндоевропейский субстрат в языке. Вот что говориться о кельтах в Энциклопедии Брокгауза и Эфрона, выпущенной в 1890–1907 годах в Санкт-Петербурге:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: