Альберт Ненароков - История. История России. 11 класс. Углублённый уровень. Часть 1

- Название:История. История России. 11 класс. Углублённый уровень. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11681-8, 978-5-358-11680-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Ненароков - История. История России. 11 класс. Углублённый уровень. Часть 1 краткое содержание

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, одобрен РАО и РАН, включен в Федеральный перечень.

История. История России. 11 класс. Углублённый уровень. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К началу XX в. наряду с сословным делением общества окончательно сложилась и другая социальная структура – классовая. Она была основана не на системе привилегий, а на отношении к средствам производства и имущественном положении (имущественном цензе). Новое социальное деление было более динамичным и гибким, его формировали буржуазные, капиталистические отношения, прочно утвердившиеся в обществе.

Самыми активными были классы капиталистическо-го общества – предприниматели (буржуазия) и рабочие, становление которых происходило в пореформенный период. Менялся социальный облик купечества, прежние представители которого хорошо известны по пьесам А. Н. Островского. На их место приходили образованные деловые люди – финансисты и предприниматели. Некоторые из них (даже выходцы из мещан и крестьян) уже не стремились быть приписанными к купеческому сословию, что свидетельствовало о снижении значимости сословной принадлежности. Происходило постепенное преобразование традиционного купечества в новое поколение предпринимателей. Согласно данным промышленной переписи 1900 г. среди единоличных владельцев фабрично-заводских предприятий Европейской России выходцы из купеческого сословия составляли 26,9 %, дворяне – 19,4, мещане – 12,6, крестьяне – 9, почетные граждане – 4,5, иностранные подданные – 3,3, лица свободных профессий – 1,9, чиновники – 11, прочие – 21,2 %. Так размывались старые сословия, в том числе и дворянство. Понятия «дворянин» и «помещик» уже не всегда совпадали. Для многих дворян, после 1861 г. утративших огромные земельные владения, главным источником дохода стала государственная служба или частное предпринимательство.

Российская буржуазия формировалась из представителей разных социальных групп. Владельцы семейных объединений и больших капиталов в Москве – Гучковы, Морозовы, Рябушинские – были связаны своими корнями с дореформенным крестьянством, Третьяковы – с купечеством XVIII в. Выходцами из купцов были многие предприниматели поволжских городов (их жизненный путь красочно описан в произведениях Максима Горького).

Российская буржуазия была многонациональной по составу. В неё, кроме русских, входили польские, украинские, еврейские, немецкие, армянские, греческие и другие предприниматели. Так, в нефтяной промышленности сложились состояния шведов Нобелей, армян Лианозова и Манташевых, азербайджанцев Тагиева и Нагиева. На Украине известными сахарозаводчиками были Потоцкие, Симиренко, Терещенко.

В начале XX в. из 125,6 млн населения России индустриальных рабочих было лишь 2,6 млн. К этой категории относились те, кто был занят на крупных фабрично-заводских, горных, горнозаводских предприятиях и на транспорте. К 1913 г. численность индустриальных рабочих выросла в 1,5 раза – до 3,9 млн человек.

Рябушинский Павел Павлович (1871 – 1924)

Ряды рабочего класса пополнялись преимущественно за счёт выходцев из села, но даже обосновавшись в городе, они по сословной принадлежности считались крестьянами.

Рабочий класс, как и буржуазия, был многонациональным. Так, в Баку среди рабочих нефтепромыслов было почти 50 % азербайджанцев, другую половину составляли русские и армяне.

?

!

1. Покажите на карте основные исторически сложившиеся регионы страны. Нанесите их границы на контурную карту и укажите дату вхождения в состав России. 2. Чем вы могли бы объяснить быстрый прирост населения России в конце XIX – начале ХХ в.? Подумайте над этим вопросом, поскольку прямого ответа на него в учебнике нет. 3. Охарактеризуйте этнический состав населения России. Покажите на карте основные районы проживания упомянутых в учебнике или известных вам народов России. 4. Какие вероисповедования были распространены в России? Чем вы объясните особое положение Православной церкви в российском обществе? 5. Что собой представляло сословное общество в России в начале XX в.? Чем сословная структура общества отличается от классовой и в чем они могут совпа-дать?

Исследуем документы

Говорить о моём православии или христианстве, разумеется, смешно. Но с ранней юности я себя считал не только евреем, но также и русским. Не только россиянином, российским гражданином, но именно русским. Считаю себя русским и чувствую русским. Человек может прекрасно иметь два национальных сознания: итальянец из Тессина и швейцарец, валлиец и вместе англичанин. Ведь, кроме того, я чувствую себя беллетристом и этнографом, русским революционером и русским интеллигентом, европейцем, участником западно-восточной культуры. Все эти сознания гармонически сливаются вместе. И прежде всего я чувствую себя человеком. Человек – это имя большое, всеобъемлющее, ясное.

⦁ Согласны ли вы с утверждениями этнографа и писателя В. Г. Богораз-Тана? Аргументируйте свою точку зрения.

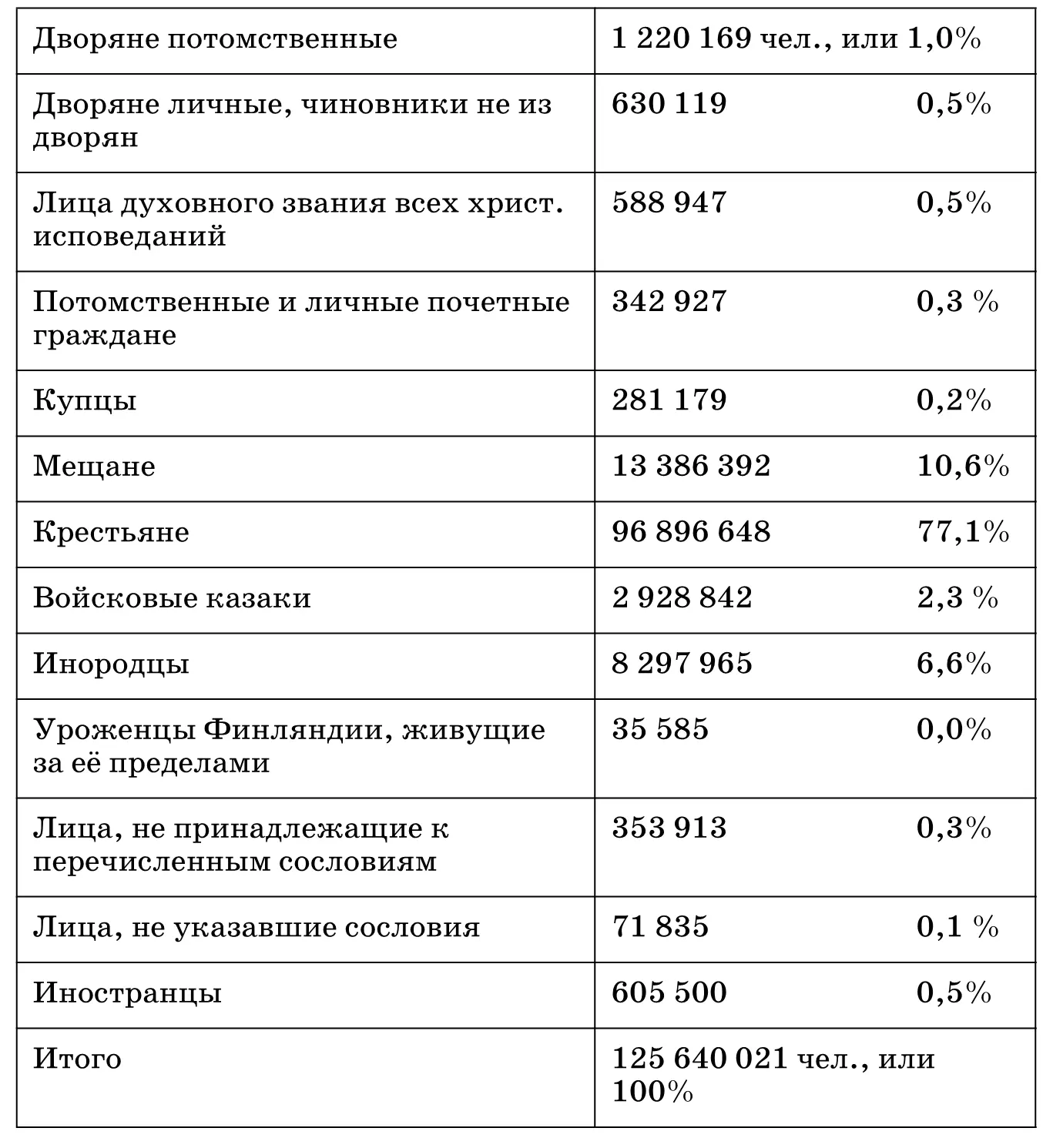

Население России (искл. Финляндию) по сословиям (1897 г.)

⦁ О чём свидетельствует сословный состав Российской империи? Почему рабочий класс не выделен в отдельное сословие? В состав каких сословий он включён?

§ 2. Индустриализация: достижения и противоречия

Необходимость модернизации.Символом и гарантом международной мощи России и её внутреннего единства оставалось самодержавие, которое, не отказываясь от попыток сделать экономическую систему империи более современной, ревностно охраняло сословное деление общества, полуфеодальное помещичье и общинное крестьянское землевладение. В России всё ещё не были доведены до конца преобразования, начатые реформами 60 – 70-х гг. XIX в. Жизнь множества людей попрежнему была связана с натуральным и мелкотоварным производством. Отставание проявлялось и в сфере образования.

Самодержавие с его приверженностью к консервативным началам государственного устройства мешало органичному развитию России, отвечавшему потребностям времени, представлениям об общественном прогрессе и социальном благе, возможностям её народов. Россия, наряду с Австро-Венгрией, Испанией, Японией и другими странами, нуждалась в срочной модернизации всех сфер жизни (экономической, политической, социальной и т. д.), концентрации сил и средств государства и общества на её осуществление.

С. Ю. Витте: курс на индустриализацию.Выразителем и проводником политики капиталистического развития России был С. Ю. Витте. Дворянин, потомок голландца, переселившегося в Прибалтику еще в XVII в., математик по образованию, он совершил головокружительную карьеру благодаря своему таланту и трудолюбию. Начинал службу на казенной Одесской железной дороге и прошёл путь от конторщика и помощника машиниста до управляющего Юго-Западными железными дорогами. Приобрёл известность как специалист по железнодорожным тарифам. К 40 годам стал директором железнодорожного департамента Министерства финансов, а через несколько лет, ещё при Александре III, – министром финансов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: