Альберт Ненароков - История. История России. 11 класс. Углублённый уровень. Часть 1

- Название:История. История России. 11 класс. Углублённый уровень. Часть 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11681-8, 978-5-358-11680-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Ненароков - История. История России. 11 класс. Углублённый уровень. Часть 1 краткое содержание

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, одобрен РАО и РАН, включен в Федеральный перечень.

История. История России. 11 класс. Углублённый уровень. Часть 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хлебная биржа в Москве. Начало XX в.

Вместе с тем сельское хозяйство не стояло на месте. За период с 1900 по 1913 г. аграрное производство выросло на одну треть. Всё большее значение приобретало возделывание технических культур – сахарной свёклы, льна, хлопка, табака и др.

В Европейской России в начале XX в. насчитывалось около 600 «образцовых» помещичьих хозяйств, которым принадлежало 6 млн десятин земли. В них использовалась передовая агротехника, развивалась перерабатывающая промышленность, в том числе винокуренные, сахароваренные, маслобойные и другие предприятия. Внедрением передовой агротехники в крестьянские хозяйства занимались земства. Они распространяли агрономические знания, выдавали крестьянам ссуды на приобретение сортовых семян и породистого скота, создавали «опытные поля», ветеринарные службы, учреждали должности уездных и участковых агрономов. Однако товарное производство с применением машин и минеральных удобрений охватывало меньшую часть помещичьих и крестьянских земель. И крупные помещичьи хозяйства, и индивидуальные крестьянские с большим трудом адаптировались к рыночным отношениям.

Крестьянское малоземелье.В Европейской России крестьянам принадлежало более трети земли, находившейся в сельскохозяйственном пользовании. Причём большую её часть составляли наделы, полученные по реформе 1861 г. Крестьяне могли на них трудиться, передавать по наследству, сдавать в аренду, но не имели права продавать, пока не выплатили выкуп. Количество земли, находившейся в собственности помещиков, за пореформенный период значительно сократилось. В 1905 г. более 60 % дворянских семей не являлись землевладельцами. Но остальные дворяне продолжали оставаться собственниками, владея в целом 53 млн десятин земли. Это было примерно столько же, сколько крестьяне брали в аренду.

Рост сельского населения приводил к уменьшению наделов в рамках крестьянской общинной собственности, что особенно четко проявилось в крестьянских наказах и приговорах 1905 – 1907 гг. Для примера сошлёмся на два таких документа: от крестьян деревни Дубки Нижегородского уезда и крестьян Сокольской волости (57 селений) Макарьевского уезда. При отмене крепостного права в них на каждую ревизскую душу пришлось по 4 или 4,5 десятины земли. Но население Дубков за 45 лет со времени проведения реформы увеличилось в 1,5 раза, а сёл Сокольской волости в 2 раза. Не лучше было положение с наделами и в других губерниях. Выступая на заседании Государственной думы, один из депутатов отмечал, что «в многих областях империи имеется налицо поразительное несоответствие числа сельскохозяйственного населения и размера той площади земли, на которой это население живёт и работает».

К 1905 г. надел ниже среднего по губерниям имела уже почти половина крестьян (49,9 %), а выше среднего только 21,8 %. Если в 1861 г. средний крестьянский надел равнялся 4,8 десятины, то к 1905 г. он уменьшился до 2,6 десятины. К этому времени общее число лиц без земли доходило до 30,8 % крестьянского сословия (28 млн). Одновременно росли цены на землю и на её аренду.

Развивался процесс обезземеливания крестьянства. Увеличивалось число безлошадных и однолошадных хозяйств. В средней полосе России корова-кормилица имелась только в каждом втором крестьянском дворе.

Всё меньше полей оставляли под паром, и земля истощалась из-за её чрезмерной эксплуатации. Расширение пашни приводило к сокращению площадей, занятых сенокосно-пастбищными угодьями.

Плуги

Серп

Цеп

Борона

Крестьянские орудия труда. Начало XX в.

Крестьянское хозяйство.Основная масса крестьянской земли находилась в общинном владении. Земля делилась либо по мужским душам, либо по едокам (срок переделов – один раз в 12 лет). Община ( мир ) была и организацией крестьянского самоуправления. На сельских сходах решались важнейшие вопросы: производственные, о податях и повинностях, о «сирых и убогих». Община обеспечивала взаимопомощь и взаимовыживание. Вместе с тем она являлась сельской административной единицей. Как признавал Витте, селянин «перестал быть крепостным помещика, но сделался крепостным крестьянского управления, находившегося под попечительским оком земского начальника». И с «административно-полицейской точки зрения» община была очень удобна: «Легче пасти стадо, – пояснял он, – нежели каждого члена стада в отдельности».

Однако в начале XX в. община стала тормозить развитие производительных сил в сельском хозяйстве, препятствовать созданию рынка свободной рабочей силы и купли-продажи земли.

В семейном хозяйстве всем, включая чуть подросших детей, находилось дело. Взрослые и подростки трудились с утра до вечера. Поставщик хлеба на мировой рынок, труженик, сложивший пословицу «От крестьянской работы не будешь богат, а будешь горбат», часть доходов тратил на аренду земли, так как своей не хватало. Подлинным бедствием являлось постоянное возрастание арендной платы. Значительная часть денег уходила на поддержание хозяйства, на покупку нового и ремонт имеющегося инвентаря, аренду лошади для вспашки поля и т. д. Остававшиеся средства шли на содержание семьи. Они были невелики. Так, на личные потребности воронежских крестьян оставалось только 20 % их доходов.

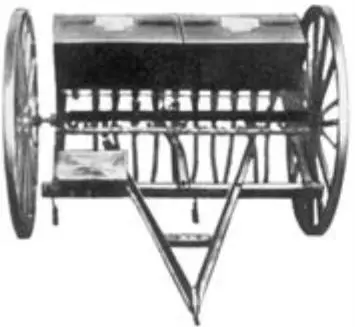

Сеялка

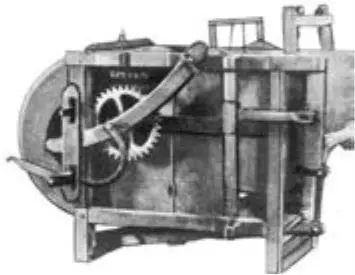

Веялка

Новая сельскохозяйственная техника. Начало XX в.

Бывшие помещичьи крестьяне выплатили до октября 1905 г. вместо первоначальных 900 млн руб. более 1,5 млрд, а за государственные земли заплатили вместо первоначальных 650 млн руб. более 1,5 млрд. У многих крестьянских семей не было денег на грабительские платежи и подати. В ряде губерний недоимки в несколько раз превышали годовые доходы крестьян. Огромные суммы были выкачаны из деревни и не использованы на развитие сельскохозяйственного производства, прикуп земель, укрепление хозяйств. Индустриализация страны осуществлялась за счёт обнищания российского крестьянства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: