Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс

- Название:История России. XIX век. 8 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-12635-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс краткое содержание

Тщательно разработанный методический аппарат включает фрагменты источников и исследований, вопросы и задания различного уровня сложности, темы для дискуссий, справочные материалы.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. XIX век. 8 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Историк П. Г. Рындзюнский в работе «Утверждение капитализма в России» отмечал: «Крепостническая эксплуатация возрастала, но в своем росте она не могла угнаться за развитием крестьянского производства».

Каковы, по-вашему, последствия отставания помещичьей эксплуатации от роста крестьянского производства?

§ 1 5 – 16.СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА: СОСЛОВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ

ПОМЕСТНОЕ ДВОРЯНСТВО.В 1858 г. в России насчитывался примерно один миллион дворян. Чуть более трети из них обладали личным дворянством, которое не давало права владеть крепостными. Потомственным дворянством могли гордиться около 600 тысяч человек, а вот финансовой состоятельностью, достаточно высоким уровнем доходов от имений – не более 18 тысяч дворян. Фактом стало заметное обособление богатых дворян от средних и малоимущих. Мы уже говорили о беспокоивших Николая I процессах дробления имений, обеднения дворянских фамилий. Были дворяне, жизнь которых мало чем отличалась от быта крестьян. Сенатские ревизии 20-х гг. докладывали о помещиках, вынужденных пахать землю вместе со своими крепостными. Это, конечно, исключение, но в 1845 г. из 565 тысяч потомственных дворян правом голоса на выборах в дворянские собрания обладали лишь 22 тысячи. Остальные не смогли преодолеть высокий имущественный ценз.

СОСТАВ ВЗРОСЛОГО МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕВИЗИИ 1812 г. Всего около 21 млн

Дворянство продолжало делиться не только по линии богатства или бедности, но и по степени знатности, древности рода. Наплыв «нового дворянства» в XVIII – XIX вв. обесценивал звание дворянина. Кроме того, началось обособление родовитого дворянства от чиновного. В губерниях завели дворянские родовые книги, делившие первое сословие на шесть разрядов, т. е. вводившие определенную иерархию внутри дворянства. Однако не она, а Табель о рангах определяла его жизнь. Как писал иностранный путешественник, «в России нет джентльменов, но есть майоры, капитаны, асессоры, регистраторы».

Особое почитание чинов и должностей действительно было характерной чертой России, но это не означает, что ее жизнь и культура сосредоточились в департаментах и канцеляриях. Средний слой русского дворянства отличался довольно высоким уровнем культурной активности. Как правило, его представители хорошо знали французский язык, посещали Европу, обучались в ведущих университетах, владели библиотеками, интересовались литературой, театром, живописью, музыкой, историей, экономикой, политическими учениями. Однако самодержавное правление лишало и их возможности активно участвовать в общественно-политической жизни страны.

ЧИНОВНИЧЕСТВО И ОФИЦЕРСТВО.Слова иностранного наблюдателя о почитании чинов и должностей могут показаться преувеличением. Однако чин действительно определял жизнь дворянина в первой половине XIX в. Неслужащий дворянин выглядел тогда «белой вороной». Что касается предпочтений общества, то в начале столетия мундир явно выигрывал у сюртука. С течением времени положение начало меняться.

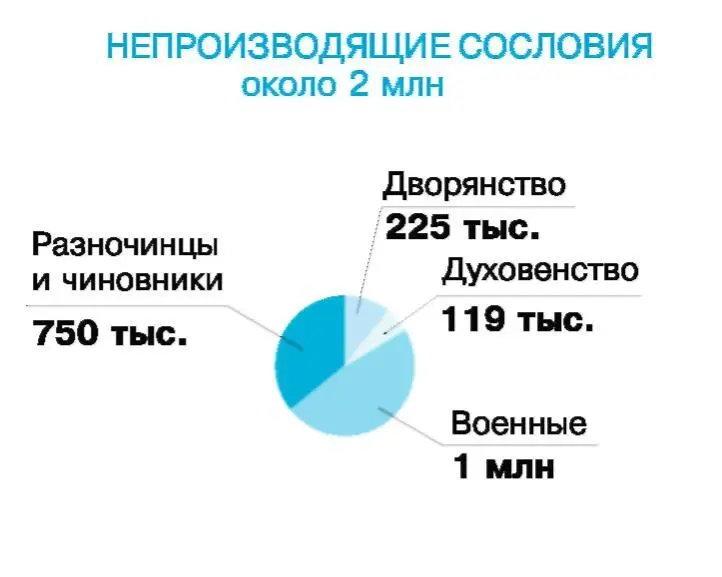

СОСЛОВИЯ В РОССИИ в первой половине XIX в.

С 1796 по 1857 г. численность чиновников возросла в шесть, а численность населения – в два раза. Нетрудно увидеть, что темпы роста чиновничества в три раза обгоняли темпы роста населения в целом.

Ничего удивительного в этом нет. Мы говорили о росте бюрократии, усилении контроля государства за всеми сферами жизни России. Это требовало все больше грамотных чиновников-профессионалов. Уже при Николае I сюртук «взял реванш» у мундира, штатская (или, как говорили, «статская») служба стала доходнее и престижнее военной. Дворянство, освобожденное от обязательной службы, не могло обеспечить необходимого количества чиновников из своей среды, и государственный аппарат все активнее пополнялся разночинцами.

В офицерском корпусе, в отличие от государственного аппарата, дворяне составляли абсолютное большинство. В 1844 г. офицеров недворянского происхождения было всего 25 – 26 %. Образовательный уровень офицерства соответствовал тому, который обеспечивали домашнее воспитание или учебные заведения разных типов. Специальные военные навыки приобретались, как правило, на службе. В 1860 г. офицеров, окончивших военно-учебные заведения, было не больше одной трети.

Сведений о национальном составе чиновничьего и офицерского корпусов в документах нет. Дело в том, что официального понятия «национальность» в России не существовало (во всяком случае, в современном значении этого слова), да и никакого значения для карьеры оно не имело. Слово «русский» определяло не национальность, а государственную принадлежность. Более важное значение придавалось вероисповеданию. В 1860 г. православных среди офицеров было около 70 %. В первой половине XIX в. большую роль в государственном аппарате и армии играли остзейские (прибалтийские) немцы. Их доля среди высшего командного состава не опускалась ниже трети, доходя иногда и до половины.

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ.В городах России действовало «Положение», принятое еще при Екатерине II и делившее их население на 6 разрядов (к 1859 г. их стало 8). Статистика середины XIX в. точно определить численность городского населения не могла. В официальные сводки не попадали города заштатные, безуездные, упраздненные, зато учитывались села, имевшие название города только на бумаге. Российский город первой половины XIX в. часто был не столько средоточием торгово-промышленной деятельности, сколько чахлым и малолюдным административным центром, в котором, кроме нескольких церквей, здания «присутственных мест», нескольких купеческих лавок, трактиров и деревянных домов мещан, ничего не было.

Улица уездного города

Переход в городское сословие, состоявшее из купцов, мещан, ремесленников, и позже, рабочих, был труден, его рост искусственно сдерживался правительством. Численность городского населения, хотя и увеличивалась, оставалась весьма незначительной по сравнению с европейскими странами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: