Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс

- Название:История России. XIX век. 8 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-12635-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ляшенко - История России. XIX век. 8 класс краткое содержание

Тщательно разработанный методический аппарат включает фрагменты источников и исследований, вопросы и задания различного уровня сложности, темы для дискуссий, справочные материалы.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. XIX век. 8 класс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С точки зрения властей, второй по значимости категорией городского населения после чиновничества было купечество.

На рубеже XVIII – XIX вв. в среде купечества выделилась группа купцов-фабрикантов (в 1801 г. из купцов первой гильдии каждый третий владел мануфактурами). Половина из купцов-фабрикантов принадлежала к семейным династиям, тесно связанным с крепостной экономикой. Они пользовались привилегиями и материальной поддержкой государства, получали дополнительные доходы от государственных откупов и подрядов, использовали труд крепостных и приписных крестьян. Династии не могли похвастаться устойчивостью. Как правило, продолжительность успешной деятельности купеческого рода составляла два-три поколения. Вероятно, это связано с тем, что их благосостояние напрямую зависело от поддержки властей, которую потерять было очень легко. Судьба лишенного милостей купеческого клана становилась непредсказуемой. Его представители могли выбиться в дворянство, но с той же долей вероятности – опуститься до положения мещан.

В первой половине XIX в. начало расти «новое» купечество, в основном за счет крепостных крестьян, создававших вначале мелкие мастерские или владевших рассеянными мануфактурами. Именно так складывались знаменитые династии Морозовых, Прохоровых, Рябушинских, Третьяковых, Бахрушиных. Их предприятия до XX в. сохраняли семейный характер товариществ, пай в котором могли купить только родственники. Основой процветания этих родов был устойчивый рост хлопчатобумажной промышленности Московского промышленного района.

НОВЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ.Об одном из таких слоев – купцах-предпринимателях – только что было сказано. Предпринимателями становились удачливые крестьяне-отходники, занимавшиеся мелкой торговлей, ремеслом или промыслом. Они, как и богатые горожане (в первую очередь купцы), вкладывали средства в производство, создавали мануфактуры и фабрики. Широкого размаха, однако, предпринимательство в России вплоть до 60-х гг. так и не достигло.

ЗАНЯТИЯ ОТХОДНИКОВ

Его развитие тормозили крепостное право, связанные с ним бедность основной массы населения, узость рынка рабочей силы, отсутствие свободной конкуренции, постоянное вмешательство государства. Вот почему в скорейшей отмене крепостничества были заинтересованы и купцы, и промышленники.

О сословии промышленных рабочих можно говорить начиная, по-видимому, с 40-х гг. XIX в. Основным источником его пополнения были крестьяне и городские низы, так как фабрики основывались в городах или сельских районах с развитой кустарной промышленностью. В 1850 г. в России насчитывалось примерно 800 тысяч рабочих.

В первой половине XIX в. появился еще один новый слой российского общества, которому предстояло сыграть важную роль в истории нашей страны, – разночинцы. Термин «разночинец» был впервые употреблен в законодательных актах в 1711 г. Однако на протяжении XVIII в. состав этой группы населения постоянно менялся. Лишь в конце XVIII – начале XIX в. он определился и включал в себя отставных солдат, их жен и детей, мелких чиновников, детей священнослужителей и разорившихся купцов. Разночинцам запрещалось приобретать населенные земли, безземельных крестьян, владеть фабриками, торговать.

Освобожденные от подушной подати, они не были привилегированным слоем населения. Составить конкуренцию дворянству или купечеству они не могли. Средства к существованию разночинцы зарабатывали чиновничьей службой или занятиями свободными профессиями (врачи, учителя, юристы, журналисты и т. п.). Очень многие из них жили бедно. Средний заработок разночинца составлял от 3 до 14 рублей в месяц, необходимые же расходы – 11 – 12 рублей. Неудивительно, что разночинцы не питали особых симпатий к существующим порядкам.

С возникновением обширного слоя разночинцев связано и появление интеллигенции. Следует иметь в виду, что важную роль сыграл здесь также указ «о вольности дворянской» Петра III, предоставивший дворянам возможности для занятий умственным трудом, вернувший им чувство собственного достоинства. Имела значение и деятельность Екатерины II, пробудившая у подданных интерес к политическим идеям. Но рождение интеллигенции в России было бы невозможно без разночинцев, из которых в первую очередь выходили журналисты, учителя, врачи.

Характерной чертой русской интеллигенции обычно признают ее оппозиционность власти и сострадание к бедам простого люда. Критика непорядков и пороков – важное условие нормального развития общества. Для России всегда был важен вопрос о целях и формах оппозиционности интеллигенции. Отметим, что многие ее представители в XIX в. не удержались от соблазна искать пути теоретически лучшие, но утопические, не имевшие опоры в жизни общества, в истории страны.

КРЕСТЬЯНСТВО.В первой половине XIX в. крепостное крестьянство не составляло большинства среди сельского населения России. Доля его в общей массе крестьянства уменьшалась на протяжении 1800 – 1850 гг. и в 1857 г. достигла 46 – 48 % .

Крепостные крестьяне делились на три большие группы: помещичьих (или частновладельческих), удельных (принадлежали дворцовому ведомству – уделу) и приписных (были приписаны к мануфактурам).

Среди помещичьих крестьян выделялись дворовые, барщинные и оброчные.

В наиболее тяжелом положении находились дворовые крестьяне. У них не было собственного дома и хозяйства, они работали на дворе помещика, выполняя все его капризы. Скудная пища и обидное прозвище «дармоеды» были их «наградой» за труд.

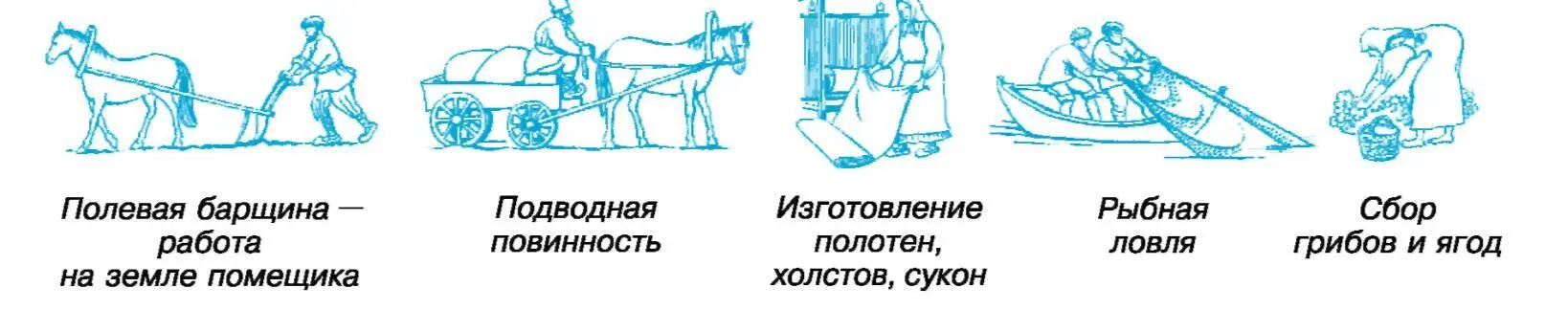

Барщинные крестьяне работали на помещичьей пашне от 3 до 6 дней в неделю. Обычно владелец заставлял крестьян возделывать сначала господскую землю и лишь затем их собственный надел. Рабочий день барщинных крестьян длился подчас круглые сутки: днем на барщине, ночью на своей земле. В черноземных губерниях крестьян вообще переводили иногда на «месячину», заставляя все время трудиться на барской земле за одежду и пропитание. Кроме того, крестьяне платили помещикам «столовый запас» (свинина, баранина, куры, яйца, грибы, ягоды) и выполняли подводную повинность (доставка хозяйских грузов на своих подводах).

ВИДЫ БАРЩИНЫ

Чуть более благополучным было положение оброчных крестьян нечерноземных губерний. Они имели большие земельные наделы, пользовались значительными правами самоуправления, могли выбирать хозяйственные занятия (земледелие, торговля, услужение, работа на фабриках). Именно в этой группе крестьян встречались люди, проявившие предпринимательские способности. Оброчный крестьянин Шипов, автор замечательных мемуаров, бежал от помещика, раздраженного зажиточностью собственных крестьян. Началась жизнь, полная опасностей и риска. Шипов организовывал торговые и ремесленные предприятия в Одессе, снабжал солдат кавказской армии, жил без паспорта или по поддельным документам. Барин же его тратил огромные деньги, рассылая во все концы страны агентов, чтобы расправиться с беглецом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: