Борис Стадничук - Сократ: учитель, философ, воин

- Название:Сократ: учитель, философ, воин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «МИФ без БК»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00057-549-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Стадничук - Сократ: учитель, философ, воин краткое содержание

Издание предназначено для школьников, студентов, а также всех, кто интересуется историей древнего мира и философией.

Сократ: учитель, философ, воин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Между прочим, несколько лет назад историки и юристы из Кембриджского университета, изучив дело Сократа, пришли к выводу, что с позиций тогдашнего афинского права Учитель все-таки был виновен в богохульстве и расшатывании нравственных устоев того времени, а следовательно, вынесенный ему приговор вполне законен. Правда, подобные «пересмотры дела Сократа» происходят регулярно и «судебные решения» выносятся диаметрально противоположные.

Как бы то ни было, не стоит забывать, что афиняне при всей нелюбви большинства к Сократу дали ему возможность защищаться в суде, предоставили право самому предложить для себя наказание, и даже когда он категорически отказался каяться и был приговорен к смерти, готовы были удовлетвориться самим фактом приговора, сквозь пальцы посмотреть на его возможное бегство, от которого он тоже отказался вполне сознательно. Да и казнь, к которой его приговорили, была достаточно милосердной. До самого конца его окружали друзья. Ему всего лишь надо было выпить яд. Причем вовсе не цикуту, которая фигурирует в большинстве историй. Цикута вызывает болезненные ощущения, а по описаниям очевидцев, Сократ умер тихо, без страданий, просто чувствуя, как постепенно остывают конечности, холод подбирается к сердцу. Мучительной агонии не было; ученики поняли, что он умер, только когда убедились, что Учитель перестал дышать. В наше время такую почти добровольную смерть, которая, по словам самого же Сократа, избавила его от старческих болезней и слабоумия и позволила уйти, сохранив человеческое достоинство, пожалуй, назвали бы эвтаназией.

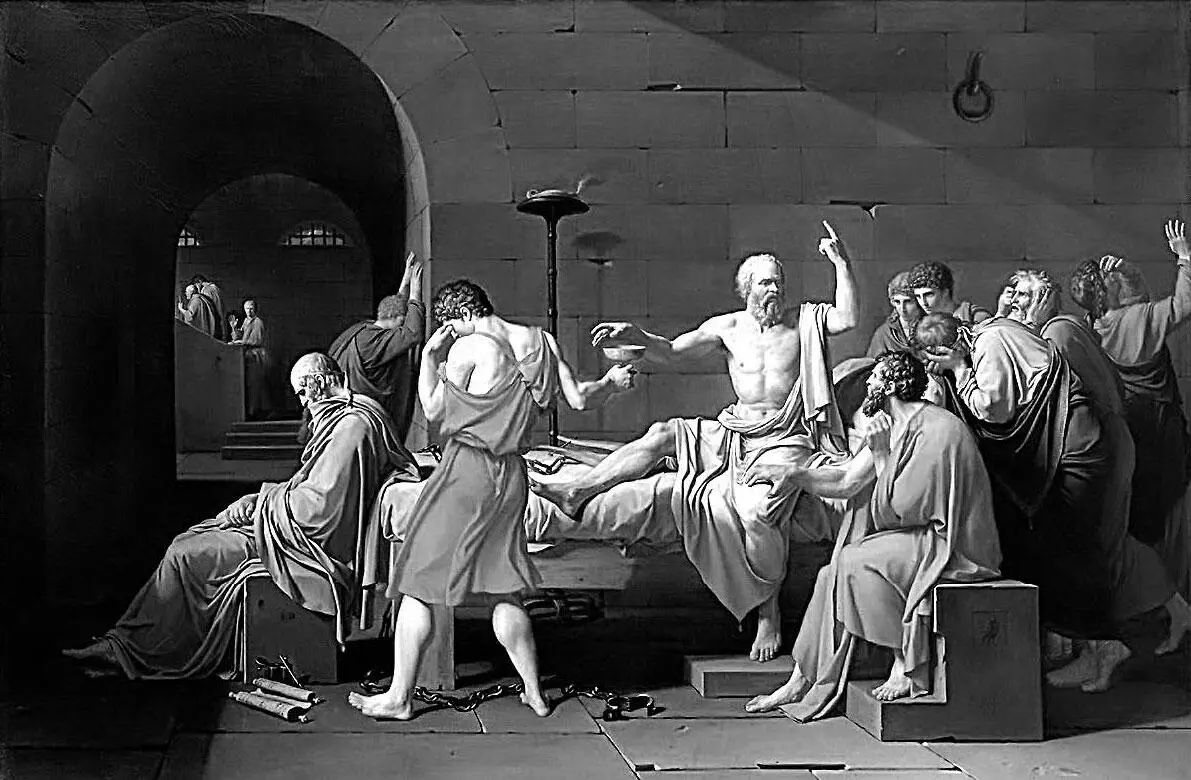

Французский художник Жак-Луи Давид в своей знаменитой картине «Смерть Сократа» (1787) изобразил момент, когда палач уже подает приговоренному чашу с ядом. Ученики, приняв пластические позы, рыдают, а сам Сократ, тоже довольно театрально воздев руки к небесам, с пафосом говорит, судя по всему, именно то, что и приписывает ему Платон: не стоит переживать, ведь душа отправляется в лучший мир. Картина Давида имеет множество живописных достоинств. Художники, работавшие на стыке двух стилей – классицизма и ампира, – были большими мастерами находить простые, но убедительные решения для сложных многофигурных композиций. Но эти решения (если рассматривать их не как чисто художественные, а в приложении к конкретной изображаемой ситуации) кое в чем напоминают софистику. В них ложна (то есть не до конца истинна) исходная, главная посылка. Смерть Сократа как раз была лишена пафоса. Он до самого конца подшучивал над друзьями и учениками, журил их за то, что никто из них так до конца его и не понял. Даже выращенный им лебедь, Платон, стоял тогда в слезах. Даже ему предстояло понять Учителя только много лет спустя. А от других и этого нельзя было требовать.

Некий Аполлодор все вздыхал и вытирал слезы, так что именно Сократу – пожалуй, единственному, кто сохранил в этой ситуации мужество, – пришлось его утешать. «Но мне особенно тяжело, Сократ, – сказал Аполлодор, – что ты приговорен к смертной казни несправедливо». Сократ, говорят, погладил его по голове и сказал: «“А тебе, дорогой мой Аполлодор, приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо, чем несправедливо?”

И при этом он улыбнулся» [24].

Смерть Сократа. Жак-Луи Давид, 1787

Глава 6

Воины

Человек меча

Платон, как мы только что видели, лично присутствовал при казни. А где же был Ксенофонт? К тому времени он стал уже вполне сложившимся и даже немолодым по тогдашним представлениям человеком. Но мальчишескую жадность к новым впечатлениям сохранил. И поиски мудрости предпочитал сочетать со странствиями в дальних сказочных странах, где заодно с мудростью можно приобрести неисчислимые сокровища. Все это он надеялся найти на Востоке. А Востоком тогда владели Ахемениды [25].

Династия Ахеменидов, которая правила огромной страной, протянувшейся от Балхаша до Дуная, происходила из Персиды – относительно небольшого государства на юго-западе современного Ирана. Персы поселились там незадолго до того, как начали создавать свою империю. Они были пришельцами с Востока. Где в точности находилась прародина индоевропейских народов, пока не установлено. Ученые высказывают на этот счет разные мнения – от Скандинавии до Алтая или даже Монголии, причем очень многое зависит от местожительства и, следовательно, «патриотизма» самого современного ученого. Однако не вызывает сомнений, что какое-то время персы обитали в Средней Азии, не исключено, что и в казахстанских степях. Вероятно, они были кочевниками и, скорее всего, состояли в близком родстве с саками. Возможно даже, что первый великий персидский царь Кир [26]и его противница, легендарная царица массагетов Томирис, могли общаться друг с другом без переводчиков. За несколько поколений до Кира Великого персы переселились поближе к древним ближневосточным цивилизациям, затем подчинили их своей власти, сами перешли к оседлой жизни, переняли многое из культуры и обычаев ассирийцев, вавилонян и египтян. Персидские цари построили себе огромные дворцы во всех крупных городах Ирана и Междуречья, завели многочисленные гаремы, тысячи придворных и слуг, объявили себя живыми богами. Но оставалась многочисленная знать – потомки прежних царских дружинников. Она хранила обычаи старины, когда царь был просто военным вождем и у власти мог удержаться только при условии личной храбрости и удачливости в боях. И персидские цари старались сохранить за собой реноме лихих наездников, отважных полководцев, отчаянных рубак.

Кир Младший

У современника Ксенофонта, царя Артахшасса [27](которого греки называли Артаксерксом Вторым), это получалось не очень хорошо. Полководческими дарованиями он, видимо, не обладал, и если сам выступал в поход, то обычно терпел поражения и попадал в сложные ситуации, из которых его выручали, а то и выкупали приближенные. А воевать приходилось постоянно. Чувствуя слабость Великого царя (так греки переводили титул Ахеменидов – «шаханшах»), не только дальние народы (в том числе саки и египтяне), но и ближние провинции объявляли себя независимыми. Даже в собственной семье Артаксеркс не чувствовал себя в безопасности. Его мать Парисатида предпочитала ему младшего сына Кира, который как раз полностью соответствовал представлениям персидской знати о том, каким должен быть вождь. К тому же и звали его Курушем (Кир – тоже греческая форма его имени) – и многие считали, что он и внешне, и внутренне похож на великого основателя династии. Так считал и сам Кир. Он жаловался, что судьба распорядилась крайне несправедливо, отдав престол наименее способному из братьев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: