Валерий Демин - Русь Летописная

- Название:Русь Летописная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Вече»

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-1126-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Русь Летописная краткое содержание

Русь Летописная - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Зато многие последующие события Нестору довелось увидеть уже собственными глазами, а в некоторых из них, быть может, даже и поучаствовать. Если же и нет, то вокруг имелось великое множество очевидцев. Как бы то ни было, жизнь в «век Нестора» (впрочем, как и в предыдущий и последующий) концентрировалась вокруг Киева. И все три века «мать русских городов» походила на растревоженный улей, а если уж быть совсем точным — на разворошенное осиное гнездо. Князья беспрерывно враждовали между собой и, если представлялась хоть малейшая возможность, любыми способами отправляли друг друга к праотцам; народ, как всегда, страдал, периодически бунтовал и при каждом удобном случае подчистую грабил тех, кого на данный момент считал виновником собственных бед. Закордонный враг тоже не дремал: хотя до татаромонгольского нашествия было еще далеко, на ослабленную внутренними раздорами Русь непрерывными волнами вперемежку с налетами всепожирающей саранчи накатывались не менее ненасытные хазары, печенеги и половцы с юго-востока, а ляхи (поляки) и угры (венгры) с запада. Дряхлеющая Византия тоже не забывала своих православных братьев, посылая в Киев не только священные книги, послов и митрополитов, но и тучу лазутчиков, политических интриганов и профессиональных умельцев по части заказных убийств и отравлений заморскими ядами.

Нестору не исполнилось еще и пяти лет, когда впервые на Русскую землю обрушилась доселе неведомая и невиданная сила — половцы, тюрки-кочевники — по происхождению, языку, степным обычаям, шаманским верованиям и грабительскому менталитету. Более полутора веков им предстоит терзать Русь, пока их самих наголову не разгромит в Диком поле другая, татаромонгольская орда, прежде чем обрушиться потом всей своей мощью на ничего не подозревающие русские княжества (но это случится в 1237 году).

Для Нестора же и его летописных преемников отражение половецких набегов становится отныне одной из важнейших тем, сопряженных с ходом русской истории. Важной, но не главной — ибо в центре внимания летописца-патриота по-прежнему остается судьба Русской земли, неотделимая от процессов мировой истории. По существу, Нестор — не только первый русский историк, но одновременно и первый русский философ, который вписывает события отечественной истории в глобальный исторический процесс в библейском контексте мира и человека.

Но Нестор еще и первый идеолог славянофильства и панславизма, равного которому не было ни до, ни после. Славянская история полна загадок, белых пятен и нерешенных проблем. Письменных источников, касающихся происхождения этой мощной ветви общеиндоевропейского древа, почти не сохранилось, что дало основание крупнейшему чешскому слависту Любору Нидерле (1865–1944) еще сравнительно недавно утверждать:

«История сама по себе безмолвна. Нет ни одного исторического факта, ни одной достоверной традиции, ни даже мифологической генеалогии, которые помогли бы нам ответить на вопрос о происхождении славян. Славяне появляются на исторической арене неожиданно как великий и уже сформировавшийся народ; мы даже не знаем, откуда он пришел и каковы были его отношения с другими народами. Лишь одно свидетельство вносит кажущуюся ясность в интересующий нас вопрос: это известный отрывок из летописи, приписываемой Нестору и сохранившейся до нашего времени в том виде, в котором она была написана в Киеве в XII веке. Этот отрывок можно считать своего рода „свидетельством о рождении“ славян».

Сказанное — вовсе не преувеличение. Действительно, из всех историков прошлого лишь один автор «Повести временных лет» был озабочен судьбой славянства как единого целого. Но такое вселенское видение мировой истории сформировалось не сразу, а после суровой многолетней жизни, проведенной в Киево-Печерском монастыре. Нестор явился туда и был пострижен в иноки 17-летним юношей. Уже не было в живых основателя пещерного монастыря преподобного Антония (рис. 104). Будущего летописца принял его преемник — игумен Стефан, он, видимо, осуществил и постриг, присвоив неофиту монашеское имя (как звали «отца русской истории» в миру, осталось тайной).

Рис. 104. Антоний Печерский. Художник И. Сайко

В те времена на территории нынешней Киево-Печерской лавры не было еще ни одного строения; первую церковь заложили лишь спустя десять лет после пострижения Нестора. Монахи жили в глубоких ими же самими вырытых пещерах в стороне от городской суеты. Так продолжалось уже более двадцати лет, с того самого 1051 года, когда вернулся с Афона в рваном рубище и с неземным светом в очах преподобный Антоний и принялся обходить окрестные обители со смиренной просьбой о приюте. Но никто не принял его по причине полнейшей бедности и невозможности внести необходимый вклад, полагающийся по монастырскому уставу. И тут Антоний нашел в отдалении от крепостной стены двусаженную пещерку, выкопанную незадолго перед тем Иларионом (рис. 105), и стал в ней жить, «возлюби место се», как выразился впоследствии Нестор, заключив свой рассказ: «Антоний же прославленъ бысть в Русьскей земли».

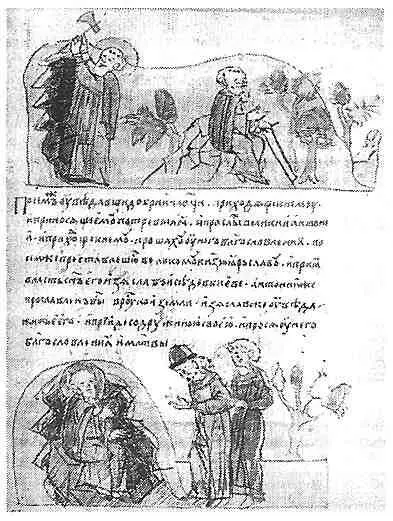

Рис. 105. Страница Радзивиловской летописи, рассказывающая об основании Печерского монастыря и духовных подвигах преподобного Антония

Вскоре к подвижнику присоединились другие светочи русского православия, среди них — преподобный Феодосий, чьи благочестивая подвижническая жизнь в монастыре и религиозные деяния были изложены впоследствии Нестором в собственноручно написанном им житии русского праведника. Не менее важные подробности содержатся в «Киево-Печерском патерике». Но нас интересует не религиозный, а исторический и политический аспекты. Ибо объективно, то есть независимо от воли и желания отдельных личностей, Антониевы пещеры сделались местом концентрации русской оппозиции. Оппозиции в отношении кого? О, это отдельная и непростая история…

Появление Антония на берегах Днепра совпало с наивысшей точкой расцвета Киевской Руси в правление Ярослава Мудрого, достигшего к тому времени 80-летнего возраста. Одним из важнейших шагов киевского властителя, подтверждавших твердость и независимость его политики, стало утверждение на посту церковного главы не грека, присланного из Византии (как было до сих пор), а русского человека. Как уже говорилось, им стал ближайший сподвижник князя, пресвитер его домашней церкви в Берестове и, несомненно, семейный духовник Иларион. Все в том же 1051 году (когда Антоний возвратился с Афона домой) Иларион был поставлен собором епископов и без разрешения Константинопольского патриарха главой Русской православной церкви.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: