Владимир Завьялов - Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства

- Название:Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Завьялов - Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства краткое содержание

Для археологов, историков, этнографов.

Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сельскохозяйственные орудия представлены сошником, откованным из кричного, хорошо прокованного железа, и тремя серпами, один из которых откован из сырцовой стали, один — из твердого (фосфористого железа), и один после выковки был подвергнут цементации.

Два овальных кресала продемонстрировали различную технологию изготовления. Одно из них изготовлено по схеме торцовой наварки стальной рабочей части на пакетную заготовку. Рабочие качества поковки улучшены закалкой. Другое кресало отковано из кричной заготовки с последующей сквозной цементацией.

Исследованные поковки изготовлены в основном из сырцовой стали и «обычного» железа. Использование твердого (фосфористого) железа фиксируется редко.

Подводя итоги аналитическому исследованию, следует отметить преобладание в коллекции из Мякинино-2 орудий, представляющих технологическую группу I. Учитывая при этом частое использование малоуглеродистой сырцовой стали, невысокое качество кузнечных операций, можно сделать вывод об изготовлении большинства исследованных предметов кузнецом-универсалом. Аналогичная картина наблюдается и при исследовании кузнечных изделий из Мякинино-1.

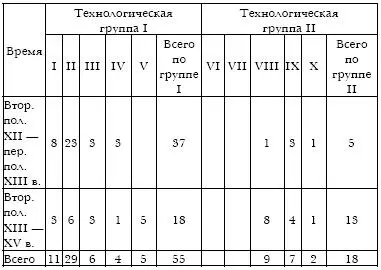

Территориальная и культурная близость обоих памятников дает нам право объединить синхронные материалы. Данные о распределении технологических схем изготовления ножей из Мякинино-1 и Мякинино-2 по хронологическим группам приведены в табл. 13. Домонгольский период представлен в основном материалами из Мякинино-1, золотоордынский — материалами из Мякинино-2.

Таблица 13. Хронологическое распределение технологических схем изготовления ножей из Мякинино-1 и -2 по технологическим группам: I — целиком из железа; II — целиком из сырцовой стали; III — целиком из качественной стали; IV — пакетирование; V — цементация; VI — трехслойный пакет; VII — вварка; VIII — косая наварка; IX — торцовая наварка; X–V-образная наварка

Как явствует из приведенной таблицы, во все хронологические периоды на поселениях Мякинино-1 и -2 преобладали ножи, изготовленные по схемам технологической группы I. Доля сварных орудий увеличивается в период второй половины XIII–XIV в. Это увеличение происходит в основном за счет предметов, изготовленных по технологии косой боковой наварки. Следует отметить, что среди ножей с наварными лезвиями практически все были термообработаны. В целом результаты, полученные при металлографическом исследовании ножей из обоих селищ, коррелируются с анализами ножей из Московского Кремля, где увеличение количества изделий, относящихся к технологической группе II, также фиксируется с XIV в., что делает весьма вероятным вывод об изготовлении части железных предметов из Мякинино-2 московскими кузнецами.

Настасьино

Поселение Настасьино находится в 200 м к северу от д. Настасьино, на левом берегу небольшой речки Северки в 12 км от ее впадения в Москву-реку. Памятник расположен на второй террасе р. Северки, на естественном возвышении, образованном с востока оплывшим широким оврагом, по которому в древности протекал ручей, а с запада — небольшой ложбиной (Энговатова 2004: 5).

Судя по полученным в ходе раскопок данным, территория заселялась в эпоху бронзы, в раннем железном веке (VI в. до н. э. — II в. н. э.) и в эпоху средневековья (XIII–XV вв.).

Коллекция инвентаря из черного металла, найденного при раскопках селища Настасьино, насчитывает около 380 предметов. По функциональному назначению выделяются несколько групп: сельскохозяйственные орудия, бытовой инвентарь, оружие и снаряжение коня.

Металлографический анализ коллекции кузнечных изделий из Настасьина позволяет дать технико-технологическую характеристику кузнечной продукции (Терехова, Розанова 2004). Основу коллекции из Настасьина составляют ножи — универсальное орудие (40 экз.). Все найденные на селище ножи могут быть разделены по способу насада ручки на два вида: ножи с пластинчатой рукояткой и черенковые. Среди черенковых ножей выделяются несколько экземпляров с железными и медными обоймами у основания лезвия.

Кроме того, исследованию подверглись два сельскохозяйственных орудия — серп и коса.

Металлографическое исследование коллекции средневековых железных изделий из Настасьина показало, что при производстве использовались семь технологических схем: ковка изделий целиком из железа, целиком из стали, из пакетированной заготовки, с использованием приема цементации готового изделия, торцовая и косая наварки стального лезвия на железную основу, вварка стального лезвия в железную основу. Активно использовалась термическая обработка — практически все изделия, сталь которых по содержанию углерода могла принять термическую обработку, сохранили следы этой операции.

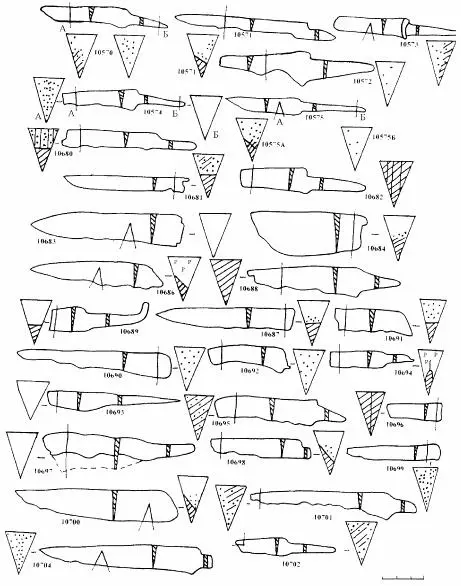

К ножам, изготовленным целиком из железа, относятся четыре экземпляра (рис. 48, ан. 10572, 10686, 10693, 10697). У всех лезвия обломаны; три ножа сохранили черенки длиной 4,5–5 см. У двух экземпляров (ан. 10572, 10697) лезвия сильно сточены, поэтому однозначно говорить, что они изначально были цельножелезными, не представляется возможным.

Рис. 48. Настасьино. Ножи XIII — начала XV вв. и технологические схемы их изготовления

К ножам, откованным целиком из стали, относятся 11 экземпляров. Все орудия представлены в обломках. Только один экземпляр (рис. 48, ан. 10714) целый; его длина 11,5 см, ширина лезвия у плоской рукояти с сохранившимися заклепками — 1,2 см.

Подавляющее большинство (9 экз.) выполнены из сырцовой, неравномерно науглероженной стали, полученной непосредственно в сыродутном горне (рис. 48, ан. 10574, 10690, 10692, 10695, 10699, 10701, 10702, 10704; рис. 49, ан. 10714). Содержание углерода колеблется от 0,1 до 0,6 %. На четырех предметах имеются следы термообработки (рис. 48, ан. 10573, 10695, 10701, 10702).

Среди ножей с цельностальными клинками выделяются два экземпляра (рис. 48, ан. 10688; рис. 49, ан. 10712), которые изготовлены из стали, специально полученной путем цементации железной заготовки. Из них один имеет пластинчатую рукоять, крепившуюся с помощью заклепок, другой — черешковую. Ножи подвергались термообработке — закалены в холодной воде.

Локальная цементация выявлена на шести экземплярах (рис. 48, ан. 10570, 10573, 10684; рис. 49, ан. 10705, 10709, 10711). Использовалась заготовка из малоуглеродистой стали. Затем лезвие было подвергнуто цементации. Заключительная операция — закалка в воде. Лишь структура одного экземпляра (ан. 10705) — сорбитообразный перлит — свидетельствует о том, что нож подвергся после закалки вторичному нагреву, скорее всего случайному. Хотя все шесть экземпляров представлены обломками, тем не менее обращает на себя внимание разнообразие их форм и размеров (рис. 48). Здесь присутствуют небольшие черенковые ножи (длина лезвия — 6–8 см, ширина — 1 см — ан. 10570, 10709), крупный черенковый нож (длина сохранившейся части лезвия — 11 см, ширина клинка у рукояти — 2 см, длина черенка — 5 см — ан. 10711). Черенковый нож (ан. 10573) имеет обоймицу из цветного металла, а другой (ан. 10705) — пластинчатую рукоять с сохранившейся заклепкой. Еще один нож (ан. 10684) имеет широкий клинок и выпуклое закругленное лезвие и, по-видимому, является специализированным орудием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/1102372/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar.webp)