Людмила Морозова - Великие и неизвестные женщины Древней Руси

- Название:Великие и неизвестные женщины Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-057432-2, 978-5-17-057433-9; 978-5-271-23119-3, 978-5-271-23118-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Морозова - Великие и неизвестные женщины Древней Руси краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей.

Великие и неизвестные женщины Древней Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но женитьба на ободритке вряд ли могла помочь Рюрику в Новгородской земле, населенной словенами. Более выгодным для него было породниться с местной знатью, но данных на этот счет в древнейших летописях нет.

Первой реальной женщиной, о которой в самых различных и достаточно достоверных источниках содержится довольно много сведений, следует считать княгиню Ольгу, жену князя Игоря. Несомненно, она была знаковой фигурой и для всего рода князей-Рюриковичей, и для всех древнерусских женщин. Благодаря ей пришлые варяги смогли породниться со славянской знатью и своим сыновьям и дочерям стали давать местные имена. Для женщин Ольга, отомстившая убийцам мужа, отстоявшая права сына на великокняжеский престол, умело правившая в его малолетство и первая из высшей знати принявшая христианство, стала образцом для подражания.

Все это говорит о том, что начинать исследование, посвященное древнерусским женщинам, следует именно с княгини Ольги.

Княгиня Ольга-Елена

Жизнь княгини Ольги отразилась в самых различных источниках: в письменных, русских и зарубежных, вещественных и даже географических. Казалось бы, такое значительное количество памятников прошлого должно было помочь исследователям составить достаточно полный и достоверный портрет княгини. Однако из-за противоречивости и недосказанности сведений в них в научной литературе не утихают споры об Ольге. Они касаются и ее происхождения, и дат рождения и замужества, и обстоятельств рождения сына Святослава, и взаимоотношений с ним, и реальности ее жестокой мести древлянам, и времени и места крещения, и в целом вклада в становление и развитие Древнерусского государства.

К числу важнейших источников о княгине Ольге относятся древнейшие летописи: Лаврентьевская, Ипатьевская, Радзивилловская и др., начальную часть которых составляет «Повесть временных лет». В этом сочинении Ольга является одной из главных героинь X в. В нем подробно описано, как княгиня отомстила древлянам за убийство мужа, как стала управлять государством, как крестилась в Константинополе, как оказалась с внуками в осажденном печенегами Киеве, какие взаимоотношения были у нее с сыном и т. д.

Вторым памятником русского происхождения об Ольге является «Память и Похвала князю Владимиру» со вставкой «Похвалы княгине Ольге». Это произведение приписывается монаху Киево-Печерского монастыря Иакову, жившему в ХI-ХII вв. По мнению исследователей, окончательное оформление его текста произошло в ХIV в. [50]

Еще одним важным источником является «Житие княгини Ольги», дошедшее до нас в двух редакциях. Считается, что древнейшая была написана в конце ХIII в. и дошла до нас в списке ХIV в. В ХVI в. достаточно краткий текст был дополнен и включен в «Степенную книгу». [51]Исследователи полагают, что по отношению к летописям текст пространного «Жития» вторичен, поскольку был написан через много лет после смерти княгини. [52]

Деятельность княгини Ольги оставила след и в ряде зарубежных письменных памятников. Наиболее важным из них являются сочинения византийского императора Константина Багрянородного, в первую очередь его записки «О церемониях византийского двора». В них он подробно описал два приема княгини Ольги в своем императорском дворце. Он подробно перечислил всех спутников княгини, указал подарки, которые были ей поднесены, но не уточнил, в каком году все это происходило, только сообщил число, день недели и месяц. Не дал он сведений и о цели визита русской правительницы. В итоге среди исследователей возникла масса споров по поводу времени и обстоятельств поездки Ольги в Константинополь.

Сочинение Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора» было переведено и опубликовано Г. Г. Литавриным. [53]

Еще одним важным и интересным источником является «Продолжение хроники Регинона», приписываемое епископу Адальберту. Именно он ездил с миссионерской деятельностью в Киев (которая, однако, провалилась) в правление княгини Ольги. Среди исследователей данный памятник также вызывает много споров: при каких обстоятельствах Адальберт отправился на Русь, кто был инициатором его поездки, почему она оказалась неудачной?

К числу дополнительных источников можно отнести византийские хроники ХI-ХII вв., в которых есть краткие сообщения об Ольге.

Следует отметить, что все важнейшие исторические источники о княгине Ольге были введены в научный оборот еще Н. М. Карамзиным. Он первым попытался дать оценку сохранившимся в них сведениям, представил собственную реконструкцию биографии княгини и сделал вывод о значении ее деятельности для Древнерусского государства. В последующем историки лишь уточняли и дополняли некоторые детали, высказывали свое мнение по спорным вопросам.

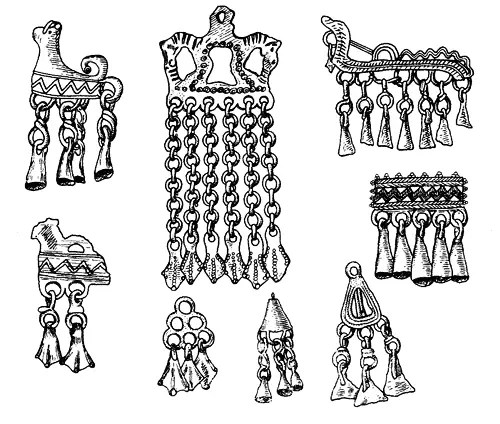

Основные типы шумящих привесок из древнерусских курганов

Рассмотрим, какой же исторический портрет княгини Ольги воссоздал Н. М. Карамзин. Он счел вполне достоверными данные древнейших летописей о происхождении Ольги из Пскова и о содействии князя Олега в 903 г. браку с ней юного родственника князя Игоря. При этом взятые В. Н. Татищевым из Иоакимовской летописи оригинальные известия о том, что славянским именем Ольги было имя Прекраса и что она вела свой род от новгородского посадника Гостомысла, он счел вымыслом. [54]

Недоумение Карамзина вызвала и указанная в Ипатьевской летописи дата рождения Святослава – 942 г., поскольку в это время княгиня должна была быть престарелой женщиной, неспособной родить ребенка. Историк решил, что эта дата ошибочная, и предположил, что Ольга произвела на свет сына в 933 г., когда ей было 40 лет. Возраст княгини он определил из указания в Софийской I (датируется XVI в.) летописи о том, что на момент замужества Ольге было только 10 лет. [55]Хотя это добавление и представляется очень ценным, но его не было в древнейших летописях. Появилось же оно в летописи позднего времени, как результат подсчетов самого создателя Софийской летописи, но точных данных на этот счет, конечно, нет.

Из предположения Карамзина о дате рождения Святослава выходит, что на момент смерти отца ему было уже 12 лет. Однако в летописном описании похода Ольги на Искоростень ее сын выглядит значительно младше – он был способен бросить копье только под ноги своей лошади. [56]Таким слабым мальчик мог быть в возрасте не старше 8 лет, при условии, что копье было взрослым и достаточно тяжелым.

Поэтому предложенная Карамзиным дата рождения Святослава не может быть признана правильной. В последующей историографии данный вопрос постоянно дискутировался, и до сих пор не решен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: