Людмила Морозова - Великие и неизвестные женщины Древней Руси

- Название:Великие и неизвестные женщины Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-057432-2, 978-5-17-057433-9; 978-5-271-23119-3, 978-5-271-23118-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Морозова - Великие и неизвестные женщины Древней Руси краткое содержание

Книга адресована широкому кругу читателей.

Великие и неизвестные женщины Древней Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С. М. Соловьев поддержал точку зрения Карамзина на то, что датой крещения русской княгини следует считать 957 г., а не 955, как в летописях. Предположение В. Н. Татищева о склонности Ольги к христианству еще в Киеве (но она якобы боялась враждебности язычников) он отверг: ведь согласно летописным данным, и в Киеве и в Новгороде при князе Игоре существовали христианские храмы в честь Ильи-пророка и Спасо-Преображения. [70]

Историк высказал мнение о том, что Ольга осталась недовольна оказанным ей в Константинополе приемом, поскольку ее заставили долго ждать в гавани и принимали на недостойном ее низком уровне. [71]Позднее византинисты убедительно оспорили эту точку зрения – Ольгу принимали на самом высоком уровне.

Рассматривая содержание «Продолжения хроники Регинона», Соловьев счел сомнительными сведения о том, что именно Ольга отправила послов к германскому императору. По его мнению, русские визитеры были самозванцами: желая получить дары от католического духовенства, они самовольно пригласили миссионеров в свою страну. В итоге оказалось, что в Киеве епископа Адальберта никто не ждал, и его миссия провалилась. [72]

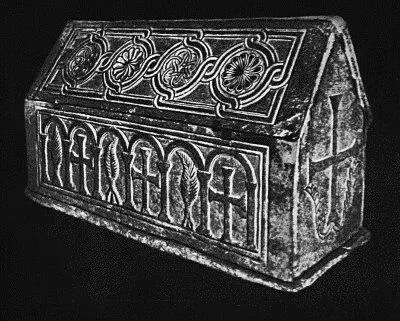

Саркофаг из волынского шифера. X в. Найден при раскопках Десятинной церкви. Предполагается, что в нем была захоронена княгиня Ольга

Историк полагал, что Ольга обладала большой личной собственностью. В Вышгороде находилась ее загородная резиденция, хранилась казна. Село Будутино она отдала ключнице Малуше, когда та родила от Святослава сына Владимира. Позднее та пожертвовала его Десятинной церкви. [73]

В целом Соловьев, как и Карамзин, высоко оценил деятельность княгини Ольги, назвав ее «устроительницей Русской земли, мудрейшей из женщин». По его мнению, в Древней Руси княгини занимали высокое положение: имели значительное имущество, содержали целый штат слуг, участвовали в пирах, охоте, отличались хитростью, смекалкой, были храбры и находчивы. [74]Эти выводы он сделал, исходя из фактов биографии Ольги.

Не менее положительно относился к Ольге и другой историк рубежа XIX и XX вв. – академик С. Ф. Платонов. Он даже полагал, что с 945 по 957 г. княгиня правила совершенно самостоятельно всем Древнерусским государством. Подобно другим знатным женщинам своего времени она обладала полной гражданской и имущественной самостоятельностью, отличалась государственной мудростью, смекалкой и в этом отношении смогла «переплюнуть» самого византийского императора. [75]В данном случае Платонов счел достоверными сведения летописей о том, что Константин сватался к Ольге, но та, не желая портить отношения отказом, перехитрила его и сделала брак невозможным.

Академик Б. Д. Греков также полагал, что Ольга была совершенно самостоятельной правительницей: установила размер дани, взимаемой с подвластных территорий, создала административно-хозяйственные пункты по управлению территориями, проводила собственную международную политику, владела замковым городом Вышгород. Обо всем этом было известно в Византии, поэтому она получила от императора более ценные дары, чем ее сын Святослав в лице своего посла. Греков не сомневался, что Ольга сама отправила послов к германскому императору, желая установить с ним дружеские отношения. [76]

В последующее время историки стали уделять больше внимания отдельным сторонам деятельности княгини Ольги и конкретным фактам ее биографии. Так, А. Н. Сахаров написал обстоятельный очерк, посвященный дипломатии Ольги. Он подробно проанализировал все, дошедшие до нас источники, дал оценку предшествующим трудам, начиная с В. Н. Татищева и заканчивая В. Т. Пашуто, М. Б. Свердловым и А. Г. Кузьминым. [77]

Сахаров согласился с мнением Карамзина о том, что княгиня ездила в Константинополь в 957 г. и что летописцы допустили ошибку в дате этого события. Цель визита Ольги состояла не только в крещении, но и в установлении с Византией равноправных отношений, и для этого она дважды посещала императора Константина – поэтому в своем сочинении о ее визите он и забыл упомянуть о ее крещении. Главным для Константина было описать пышный церемониал, по которому принималась русская княгиня: она была удостоена личной беседы с императором и членами его семьи; во время официальной части ее не заставили падать ниц перед императорским троном, а во время неофициальной части даже предложили сесть; в честь нее и ее спутников был устроен обед, после которого всех одарили подарками. [78]В данном случае А. Н. Сахаров убедительно доказал несостоятельность мнения С. М. Соловьева, утверждающего, что Ольга была принята в Константинополе недостаточно пышно.

Рассматривая различные источники об обстоятельствах крещения Ольги и пытаясь объяснить существующие в них противоречия, Сахаров предположил, что княгиня могла стать христианкой дважды: первый раз неофициально, в Киеве, второй раз торжественно и публично, в Константинополе. Относительно причин провала миссии в Киев католического епископа Адальберта Сахаров высказал мнение, что тот превысил свои полномочия и решил поставить Русь в зависимость от католического духовенства, в частности главы германской церкви. Естественно, что Ольга и ее окружение не пожелали подчиняться каким-либо иностранцам. [79]

Очерк о дипломатии княгини Ольги вошел в состав фундаментальной монографии А. Н. Сахарова, посвященной дипломатическим отношениям Древней Руси. [80]

Академик Б. А. Рыбаков попытался оценить вклад княгини Ольги в становление и развитие русской государственности. Анализируя некоторые летописные известия о ней, он пришел к выводу, что рассказ об ее мести древлянам не имел ничего общего с историческими реалиями. По своей сути он напоминал описание славянского погребального обряда: сначала умершего несли в ладье, потом сжигали, затем насыпали холм и справляли тризну. Сказание о мести, по мнению Рыбакова, было написано для устрашения подданных княгини и для доказательства непобедимости киевских правителей. [81]

Рыбаков решил, что отношение к реальным событиям имело лишь летописное описание реформ Ольги. Она установила конкретные и справедливые налоги, организовала княжеский домен со становищами (местами стоянки князя), ловищами (охотничьими угодьями), знамениями (бортями) и местами для ловли рыбы. Таким образом, она размежевала угодья правителей и подданных. Становищ, как полагал академик, было не меньше 50. Кроме них якобы были погосты – острожки с постоянным гарнизоном, которых насчитывалось от 500 до 2000. [82]

Последнее предположение академика кажется маловероятным, поскольку у Ольги не могло быть столь большой по численности дружины, чтобы распределять ее по острожкам. Да и надобности в них не было, учитывая слабую заселенность территории Древней Руси в то время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: