Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Название:Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2017

- ISBN:978-5-8243-2182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) краткое содержание

Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Приведенные выше данные о бежавших из отдельных регионов свидетельствуют о несовершенстве карательной статистики побегов в 1930–1931 гг. Официальная численность бежавших в 101 650 чел. может быть увеличена до 200 тыс. чел. (табл. 4).

Еще труднее оценить масштабы смертности в спецпоселках в 1930–1931 гг. Чекисты даже не пытались обобщить данные по стране. По разрозненным сведениям отдельных ПП ОГПУ можно сделать вывод, что доля умерших за март – декабрь 1930 г. колебалась от 7 (Ленинградская обл.) до 9,5 % (Северный край) от общей численности вселенных в спецпоселки [1157]. В период второй массовой депортации (май – сентябрь 1931 г.) смертность также держалась на высоком уровне. В нарымских комендатурах за июнь – декабрь 1931 г. скончалось 18 тыс. чел. (9 % от общей численности) [1158]. В Северном Казахстане в июне – октябре 1931 г. умерло около 12 тыс. чел. (8 % от общей численности) [1159].

Централизованный с 1932 г. учет «кулацкой ссылки» предусматривал несколько рубрик учета убыли спецпереселенцев (бежавшие, умершие, осужденные, освобожденные как «неправильно высланные», переданные на иждивение, восстановленные в правах и «прочие причины»). Этим классификатором следует воспользоваться при анализе структуры убыли среди репрессированных крестьян в 1930–1931 гг. по доступным источникам. Можно предположить, что потери складывались прежде всего из показателей побегов и смертности. Доля умерших достигала 7–9 % от общей численности депортированных в 1930–1931 гг. (1,8 млн чел.), в абсолютных цифрах составляла 126–162 тыс. чел.

Данные о категории лиц, переданных на иждивение родственникам (дети, инвалиды и другие группы нетрудоспособных), также разрозненны. Известно, что весной – летом 1930 г. по специальному разрешению Центра из Северного края было вывезено 35,4 тыс. детей [1160]. По другим регионам сведения отсутствуют. Есть сведения по комендатурам страны о переданных на иждивение детях, стариках и других группах нетрудоспособных во второй половине 1931 г. – 24 тыс. чел. [1161]Тогда же в детские и инвалидные дома было направлено 4,5 тыс. сирот и инвалидов [1162]. Таким образом, даже по этим неполным данным численность различных групп нетрудоспособных, находившихся в 1930–1931 гг. в спецпоселениях, определяется более чем в 64 тыс. чел. Еще одним каналом убыли спецпереселенцев было возвращение или снятие со спецучета лиц, «неправильно высланных». Весной – летом 1930 г. только в Северном крае комиссии выявили 28 тыс. лиц данной категории, на Урале таковых оказалось меньше – 3,3 тыс. чел. [1163]По данным комиссий, занимавшихся рассмотрением заявлений о «неправильной высылке», численность возвращенных или снятых с учета в 1930 г. могла составлять менее 35–40 тыс. чел. Во второй половине 1931 г. комиссии заработали вновь. К ним поступило до 20 тыс. заявлений. До конца 1931 г. было рассмотрено лишь 3,8 тыс. ходатайств и только 1 тыс. чел. добилась положительного результа та [1164]. Исходя из сложившейся пропорции, можно предположить, что в 1931 г. комиссии по определению «неправильно высланных» действовали более жестко и спецпоселения могли покинуть не более 5–6 тыс. высланных.

Таким образом, реконструированная на основании документации спецорганов разных уровней динамика убыли спецпереселенцев в 1930–1931 гг. представляется следующей: убыль складывалась в основном за счет бежавших (до 200 тыс. чел.) и умерших (ок. 145 тыс. чел.), далее шли переданные на иждивение родственникам и государству (более 65 тыс. чел.) и «неправильно высланные» (ок. 40 тыс. чел.).

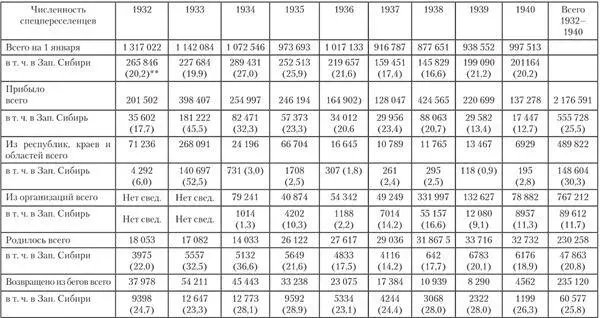

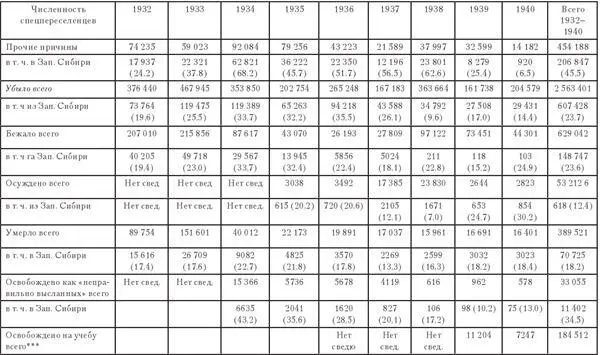

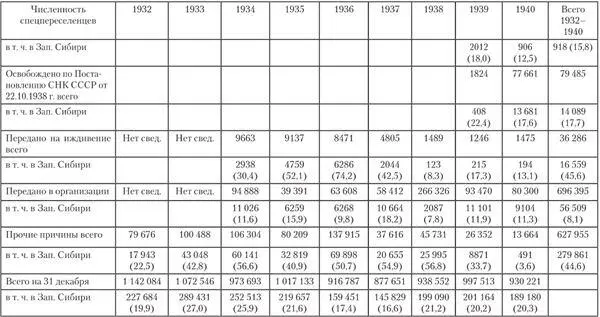

Регулярная статистика погодовой динамики численности и структуры прироста (прибыли) и уменьшения (убыли) спецпереселенцев велась с начала 1932 г. отделом спец(труд)поселений (ОСП) ГУЛАГа. В.Н. Земсков первым из исследователей ввел в научный оборот упомянутую ведомственную статистику в своих публикациях первой половины 1990-х гг. [1165]Полемизируя с точкой зрения С. Максудова о том, что приводимые в источниках сведения о «кулацкой ссылке» «носят крайне приблизительный характер и о положении кулаков не говорят почти ничего», В.Н. Земсков утверждал: «Напротив, эта информация говорит о многом и носит достаточно точный характер… Коменданты спецпоселков отвечали за каждого спецпереселенца и обязаны были в регулярных докладных записках начальству давать точные сведения об их численности, убыли и прибыли и их причинах (рождение, смерть, побег и т. д.)» [1166]. В доводах каждого из полемистов присутствует своя логика. Публикуя ведомственные статистические выкладки, В.Н. Земсков считает данную информацию достоверной прежде всего потому, что это была статистика государственного учреждения, которую никто, кроме ОСП ГУЛАГа, не вел и вести не мог. По мнению В.Н. Земскова, вся вертикаль ОСП была заинтересована показывать реальную статистику, поскольку ее искажение грозило функционерам суровыми санкциями. Данный аргумент весьма сомнителен: ранее мы показали, как Заковский и Долгих значительно преуменьшили показатели смертности среди высланных по пути в спецпоселки летом 1931 г. Тем не менее следует иметь в виду, что перепроверить суммарные подсчеты статистиков ОСП практически невозможно, поскольку не сохранились первичные материалы – донесения и отчеты поселковых и участковых (районных) комендатур, сведения из которых направлялись «наверх». Поэтому данные таблицы, составленной аппаратом ОСП ГУЛАГа в канун войны (табл. 8), нельзя считать абсолютно достоверными, но они являются отражением реальной картины, хотя и специфическим, созданным чекистскими функционерами в своей работе, в которой не могло не быть манипулирования статистикой. Сами же технологии манипуляции требуют специального изучения. Отметим лишь две наиболее очевидные. В классификации признаков прибыли и убыли спецпереселенцев присутствуют графы «прочие причины», в которые попало до трети «спецконтингента». Неясен принцип подсчета численности бежавших, как учитывались люди, совершавшие побеги несколько раз в течение года, что не было редкостью. Неясно, как велся учет детей, рожденных от смешанных браков спецпереселенцев с «вольными» гражданами [1167]. Перечень подобных неясностей можно продолжать. Однако ведомственная статистика дает некоторое представление о тенденциях социально-демографического порядка, характеризующих среду спецпереселенцев, и в данном качестве служит основой для исторической реконструкции. Ниже приводится ведомственная статистика за 1932–1940 гг. с выделением в ней данных по Западной Сибири и расчетом удельного веса регионального показателя в общесоюзных 2*.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: