Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Название:Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2017

- ISBN:978-5-8243-2182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) краткое содержание

Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В числе последних значительное число составляли нетрудоспособные семьи, образовавшиеся главным образом в процессе дополнительной высылки семей, главы которых уже были высланы ранее. При этом оказывалось много случаев поступления в Сибирь семей, главы которых находились в других краях.

Последующее [соединение] глав с семьями потребовало затраты значительных средств, приняло очень затяжной характер и большой трудностью сказалось на работе по хозяйственному устройству нетрудоспособных семей, для которых приходилось организовывать специальные колонии» [1147].

В контексте массовых высылок в стране в целом оценка Долгих депортации в Нарымский край в 1931 г. нуждается в определенной корректировке. Аналогичные и даже превосходившие ее по масштабам депортации имели место при расселении репрессированного крестьянства в Северном крае (230 тыс. чел. в 1930 г.), Уральской области (302 тыс. чел. в 1931 г.), Казахстане (182 тыс. чел. в 1931 г.). Вместе с тем карательные антикрестьянские операции в Западной Сибири имели четко выраженную специфику: на поселении было больше сибирских репрессированных крестьян (87 %), чем депортированных из других краев и областей страны. В перечисленных выше регионах сложилась обратная пропорция: в Казахстане доля депортированных извне достигала 97 %, в Северном крае – 95, в Уральской области – 75 % от общей численности спецпереселенцев [1148].

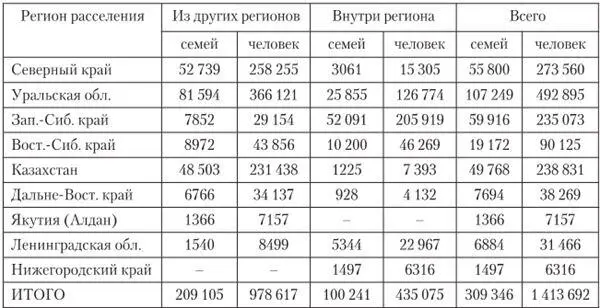

В середине 1931 г. по завершении основной части карательной операции по депортации крестьянства в районы принудительного расселения начальник 2-го отделения Особого отдела ОГПУ Николаев представил руководству ведомства суммарные сведения о том, в каких размерах и в каких регионах страны оказались размещенными спецпереселенцы двух депортационных волн – 1930 и 1931 гг. (табл. 6).

Таблица 6

Численность спецпереселенцев, высланных в 1930–1931 гг. *

*Составлена по: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 539. Л. 227.

Приведенные выше сведения не отражают всей картины дислокации спецпоселений на территории страны. Чекисты не включили в них данные о внутрирегиональном переселении в 1930–1931 гг. преимущественно в южных районах страны, т. е. главным образом о «кулаках 3-й категории», расселенных на Украине, Северном Кавказе, Средней Волге, в Средней Азии, Закавказье. С учетом этого совокупная численность высланных из мест проживания и расселенных внутри «своих» регионов в 1930–1931 гг. определялась чекистами в 381 025 семей, или 1 803 392 чел. [1149]

Большая часть историков не подвергла сомнению данные карательной статистики. Единственным скептически отнесшимся к сведениям спецорганов стал известный демограф С. Максудов. В одной из публикаций в 1995 г. он подверг критике подлинность хранящейся в ГА РФ (ф. Р-9479, Р-9414) статистики ГУЛАГа, которую опубликовал, тем самым введя ее в научный оборот, московский историк В.Н. Земсков. На примере данных спецорганов о смертности депортированных по пути в спецпоселки С. Максудов убедительно доказал неточность карательной статистики (явный недоучет) [1150]. Выше мы показали, как высокопоставленные сибирские чекисты И.И. Долгих и Л.М. Заковский явно преуменьшали масштабы смертности депортированных сибиряков летом 1931 г. Сказанное дает основания критически оценивать статистику ОГПУ – НКВД, особенно относящуюся к 1930–1931 гг. Об этом, впрочем, в осторожной форме высказался В.Н. Земсков, полемизируя с С. Максудовым. Он писал: «…централизованный учет в масштабах всей кулацкой ссылки был налажен только к началу 1932 г. Поэтому по более раннему периоду (1930–1931 гг.) мы располагаем только разницей между общим числом крестьян, направленных в 1930–1931 гг. в кулацкую ссылку [1 803 392 чел. – С. К .] и их наличием к началу 1932 г. [1 317 022 чел. – С. К .] (их число уменьшилось примерно на 0,5 млн), не имея сводных сведений о составляющих этой убыли» [1151].

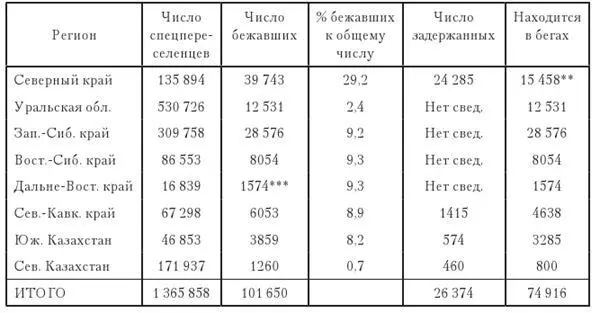

Позиция В.Н. Земскова в отношении достоверности репрессивной статистики оставляет впечатление двойственности. В ней уживается абсолютное доверие к любым цифрам учета спецпереселенцев органами ОГПУ – НКВД с января 1932 г. (с этого момента заработал централизованный аппарат Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГ ОГПУ с его отчетно-статистическими формами движения «контингента» спецпоселений) и недоумение по поводу того, как учитывались репрессированные крестьяне на поселении в 1930–1931 гг. Отметим, что в этот период существовал ведомственный учет различных форм и видов движения крестьянского «спецконтингента»: органы ОГПУ вели учет спецпереселенцев по ряду режимных показателей (побеги, преступления и т. п.), медицинские органы фиксировали показатели заболеваемости и смертности в пути и на поселении, комендантские отделы в составе НКВД учитывали расселение и хозяйственное использование труда спецпереселенцев. Низкое качество учета и межведомственные трения (особенно между ОГПУ и НКВД РСФСР) в итоге привели к тому, что первые полтора года существования спецпоселения не имели достаточно документированной статистической базы. Остается довольствоваться теми немногочисленными сведениями, которые собирались органами ОГПУ для своего внутреннего пользования. К ним следует отнести данные о побегах и задержаниях за период с весны 1930 г. до осени 1931 г. (табл. 7).

Необходимо отметить, что сами чекисты указывали на неполноту и нечеткость статистики, получаемой с мест от полпредств. Это дает основание для предположения о качестве репрессивной статистики и последующих лет.

Таблица 7

Динамика побегов и задержания спецпереселенцев в основных регионахих размещения с весны 1930 по сентябрь 1931 г. *

*ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 10. Д. 379. Л. 94.

**Данные за 1930 г.

***Данные за ноябрь 1930 – март 1931 г.

Представленные в таблице сведения являются далеко не полными и, кроме того, не вполне сопоставимыми. Так, данные по Северному краю отразили статистику бежавших только за 1930 г. [1152]Не имея сведений за 1931 г., работники центрального аппарата ОГПУ механически перенесли цифру предыдущего года на весь период (март 1930 – сентябрь 1931 гг.). Очевиден явный недоучет бежавших из комендатур Уральской обл. По данным чекистов, из Уральской обл. лишь в сентябре 1931 г. бежало 18,5 тыс. чел., в октябре 1931 г. – 9,4 тыс. чел. [1153]

Противоречива и статистика побегов из Сибирского региона. До сентября 1930 г., когда Сибирский край был разделен на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский, ПП ОГПУ Сибкрая в одних документах указывало 27 932 бежавших [1154], в других – 21 тыс. [1155]Данные же в целом за март 1930 г. – сентябрь 1931 г. (28,5 тыс. чел.) также представляются заниженными в сопоставлении с числом бежавших из нарымских комендатур с июня по декабрь 1931 г. – 16 434 чел., по данным Сиб-ЛАГа [1156]. Следует учесть и то, что с лета 1931 г. началось формирование сети кузбасских комендатур, в которых осенью 1931 г. сосредоточивалось до 100 тыс. чел. и откуда также бежали спецпереселенцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: