Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Название:Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2017

- ISBN:978-5-8243-2182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) краткое содержание

Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

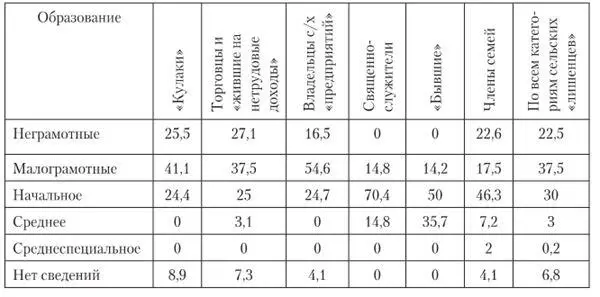

Таблица 12

Структура разных категорий сельских «лишенцев» по уровню грамотности (образования) (в %)

Личные дела крестьян позволяют составить достаточно полное представление об их семьях и хозяйствах, поскольку содержат подробную информацию об уровне доходности хозяйства, наличии в нем сельскохозяйственных машин и использовании наемного труда. Для характеристики хозяйств «кулаков» мы выделили следующие показатели: количество едоков в семье, работников, рабочего и молочного скота, площадь посева, наличие сельскохозяйственных машин (сдача их внаем), применение наемного труда.

Специалисты по аграрной истории неоднократно отмечали зависимость уровня крестьянского хозяйства от состава семьи (количества едоков и работников). В.А. Ильиных, например, отмечает, что «демографическая дифференциация крестьянства (различия отдельных хозяйств по размеру и составу семьи) во многом детерминировала его имущественную дифференциацию» [233] Ильиных В.А. Крестьянское хозяйство в Сибири (конец 1890 – начало 1940-х гг.): тенденции и этапы развития // Крестьянская семья и двор в Сибири в XX веке: проблемы изучения. Новосибирск, 1999. С. 34. 100

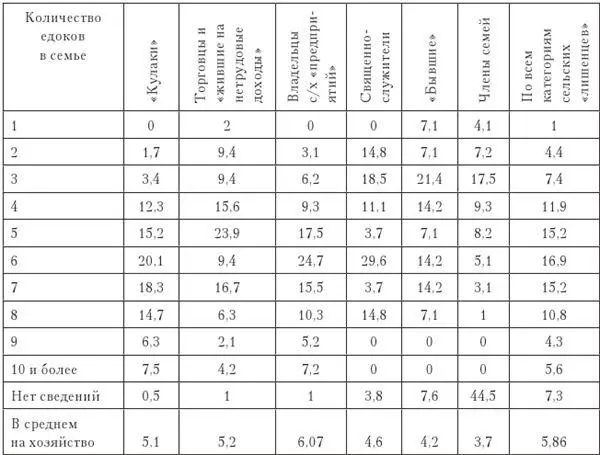

. В среднем на семью приходилось 5,1 едока и 2,23 трудоспособных работника (табл. 13, 14). По данным историков, примерно столько насчитывало середняцкое, но отнюдь не зажиточное крестьянское хозяйство (по данным В.П. Данилова, «хозяйство типично середняцкой группы имело 5,7 едока и 3–4 полных работника, (1–2 работника, 2–3 работницы, 1–2 подростка)» [234] Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные отношения. М., 1979. С. 328.

.

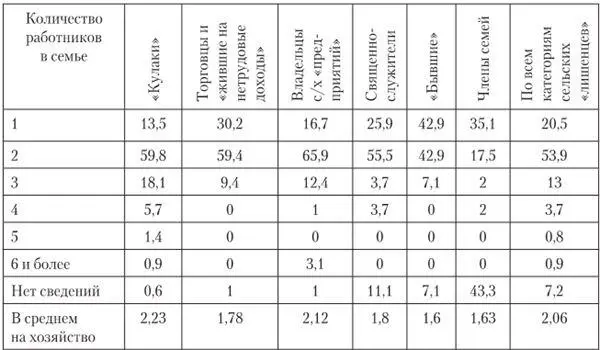

Крестьянские хозяйства, причисленные к «кулацким», были очень разными по количеству едоков и работников (см. табл. 13, 14). По этим показателям лишь менее трети хозяйств условно можно отнести к зажиточным: 28,5 % хозяйств имели более семи едоков, 26,1 % – трех и более работников. Встречались, конечно, огромные семьи, например, в Кочковском районе в 1928 г. семья М.С. Аболмосова имела 18 едоков и десять работников [235] ГАНО. Ф. Р-440. Oп. 1. Д. 359. Л. 11.

, М.Е. Бондарева – 14 едоков и пять работников [236] Там же. Д. 400. Л. 8.

. В основном в семьях было от четырех до семи едоков (65,9 %) и два взрослых работника (ок. 60 %).

Таблица 13

Количество едоков в семьях сельских «лишенцев» разных категорий (в %) *

*Количество едоков и работников в семье подсчитано по окладным листам за 1927–1928 гг. или, при их отсутствии, на момент лишения избирательных прав (высылки).

По оценке В.П. Данилова, «при экстенсивном характере крестьянского хозяйства посевная площадь относилась к числу основных показателей размеров его земледельческого производства» (хотя, по его мнению, группировать хозяйства только по этому признаку нельзя) [237] Данилов В.П. Советская доколхозная деревня… С. 297.

. В среднем хозяйство сельского «лишенца», причисленного к «кулакам», засевало 7,9 дес. посева, в Сибирском регионе это соответствовало уровню середняцкого, а не зажиточного хозяйства. На середняцкое хозяйство Юго-Западной Сибири приходилось 8,2 га [238] Сибирский край. С. 314.

посева (7,52 дес.).

Хозяйства, засевавшие свыше 10 дес. (такие власти могли отнести к числу зажиточных), имели 23 % представителей рассматриваемой нами группы, при этом более 16,1 дес. – лишь 1,7 % (табл. 15). Впрочем, посев их не превышал 20 дес., единственным исключением было хозяйство Т.А. Гурашкина (Кочковский р-н) – в 1927 г. в нем засевалось 24 дес. [239] ГАНО. Ф. Р-440. Оп. 1. Д. 721. Л. 7.

Основная масса причисленных к «кулакам» (68,5 %) засевала от 4 до 10 дес., при этом самую многочисленную группу составляли те, кто сеял от 7,1 до 8 дес.

Таблица 14

Количество трудоспособных работников в хозяйствахсельских «лишенцев» разных категорий (в %) *

*См. прим. к табл. 13.

Таблица 15 Посевы разных категорий сельских «лишенцев» (в %) *

*Количество посева учитывалось по окладным листам и динамике хозяйств (по наибольшему значению, зафиксированному в документах, как правило, в 1927–1928 гг.).

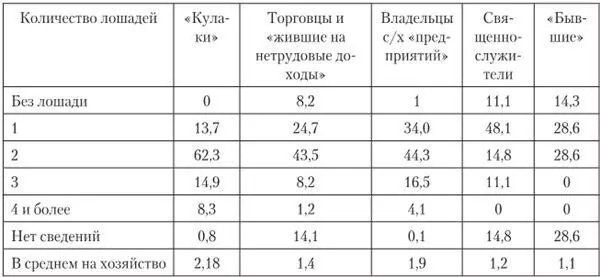

Как отмечает В.П. Данилов, «распределение рабочего скота как основной тягловой силы в сельскохозяйственном производстве того времени являлось одним из главных факторов имущественной и социальной дифференциации крестьянства» [240] Данилов В.П. Советская доколхозная деревня… С. 32.

. В среднем на одно хозяйство в изучаемой группе приходились 2,18 лошади и 2,07 коровы (табл. 16, 17), что в целом близко к показателям среднего сибирского хозяйства. В районах Юго-Западной Сибири на одно середняцкое хозяйство приходились 2,3 лошади и 2,8 коровы [241] Сибирский край… С. 314.

.

Хозяйств, которые имели более двух лошадей и коров и которые условно можно было бы отнести к зажиточным, в изучаемой группе было около четверти (более двух лошадей – 23,2 % и более двух коров – 25,6 % хозяйств). Нами выявлены лишь три представителя хозяйств, владевших пятью лошадьми, и один, в хозяйстве которого насчитывалось шесть лошадей [242] ГАНО. Ф. Р-440. Оп. 1. Д. 432. Л. 14.

. Хозяйства с пятью коровами также были редкостью. В изучаемой группе известно шесть владельцев пяти и один – шести коров [243] Там же. 1. Д. 721. Л. 7.

. Как правило, в хозяйстве «кулаков» имелись две лошади (62,3 %) и одна-две коровы (74,1 %). В 1929–1930 гг. примерно четверть хозяйств сократила количество скота. Таким образом, по основным показателям (количество едоков, работников, посева, рабочего и молочного скота) около двух третей хозяйств, принадлежавших лицам рассматриваемой категории, относились к типично середняцким, не более трети – к зажиточным (даже с учетом, что часть скота и посева крестьяне могли скрывать от налогообложения).

Таблица 16

Количество рабочего скота в хозяйствах разных категорийсельских «лишенцев» (в %) *

*Количество скота учитывалось по окладным листам и динамике хозяйств (по наибольшему значению, зафиксированному в документах, как правило, 1927–1928 гг.).

Таблица 17

Количество коров в хозяйствах разных категорий сельских «лишенцев» (в %) *

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: