Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Название:Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2017

- ISBN:978-5-8243-2182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) краткое содержание

Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Эксплуататоры наемного труда»

Лишенные избирательных прав за использование наемного труда («кулаки») не являлись самой многочисленной категорией в сельской местности ни во второй половине 1920-х, ни в первой половине 1930-х гг. В 1925–1926 гг. в целом по стране их было 3,7 %, в 1927 г. – 11,1, в 1929 г. – 10,5, в 1931 г. – 20,1 % [229] ГА РФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 918. Л. 62; Итоги выборов в Советы РСФСР в 1930–1931 гг. С. 31.

. В Сибирском крае доля этой категории была несколько выше, чем в целом по стране: в 1927 г. она составляла 14,4 %, в 1929 г. – 16,2 % от общей численности «лишенцев» [230] Итоги выборов в Советы РСФСР в 1929 г. С. 86.

.

Как отмечалось выше, в разные периоды советское избирательное законодательство причисляло к «кулакам» не одни и те же группы крестьян. До 1926 г. применение сезонного наемного труда не каралось лишением избирательных прав. Позже список «признаков» т. н. кулаков стал увеличиваться. Наконец, в постановлении ЦИК и СНК СССР от 23 февраля 1930 г., вводившем в действие новое Положение о едином сельскохозяйственном налоге на 1930/31 г., «кулаками» назывались практически все категории сельских «лишенцев», включая «владельцев промышленных предприятий», торговцев, «сдающих внаем жилье» и даже служителей религиозного культа. Если исходить из духа и логики последнего документа, то всех сельских «лишенцев» можно рассматривать как некую единую группу.

Деление сельских «лишенцев» на категории было очень условным. У нас наибольшие трудности возникали при разделении крестьян на «эксплуататоров наемного труда», владельцев сельскохозяйственных «предприятий» и торговцев, потому что крестьянин, торговавший на рынке или имевший лавку, вел хозяйство и мог использовать наемный труд. Владельцы сельскохозяйственных «предприятий» также имели хозяйства и, как правило, прибегали к наемному труду и т. д. При анализе личных дел сельских «лишенцев» выяснилось, что избирательные комиссии обычно выделяли главное основание для лишения и уже «под него» собирали доказательства. При причислении к торговцам обычно указывали вид и размер торговли (патент, доходность, налогообложение и т. п.), к владельцам сельскохозяйственных «предприятий» – род, доходность, налогообложение «предприятия», иногда год приобретения, применение наемного труда. К «классическим кулакам» относили тех, кто использовал для сельскохозяйственных работ наемный труд и сдавал внаем сложные сельскохозяйственные машины. В соответствии с этим подбирались и нужные доказательства: договоры о найме труда (или свидетельские показания), карточки неземледельческих заработков, сведения о доходности и т. п.

К категории «кулаков» нами отнесены сельские «лишенцы», которым вменяли в вину эксплуатацию наемного труда и сдачу внаем сельскохозяйственных машин. Эти два основания для лишения прав практически всегда сопутствовали друг другу, редко прав лишали по одному из них. По двум пунктам лишили 88,5 % представителей данной группы, только за эксплуатацию наемного труда – 9,7, за сдачу внаем сельскохозяйственных машин – 1,8 %.

В изучаемой нами группе сельских «лишенцев» «эксплуататоры наемного труда и сдававшие внаем сельскохозяйственные машины» были самой многочисленной категорией: в 1920-е гг. они составляли 35 % от общей численности группы, в 1930-е гг. – 66 %. До 1926 г. никто из них не подвергался дискриминационной мере. Впервые в кампанию 1926/27 г. за это был лишен избирательных прав 1 %. Пик в лишении прав за эксплуатацию наемного труда и сдачу внаем машин пришелся на перевыборные кампании 1928/29 г. (33 %) и 1930 г. (31 %). В дальнейшем доля повторно лишенных «эксплуататоров» сократилась и составила в 1931 г. 12 %, в 1932 г. – 7, в 1933 г. – 14 %. Поиск «кулаков» не прекращался, и в 1934 г. он дал еще 2 % «лишенцев».

Среди «кулаков» превалировали мужчины, женщины составляли лишь 1,4 % от категории. Ситуация, когда женщина являлась главой хозяйства, была совершенно нетипичной и складывалась лишь ввиду отсутствия (утраты) мужа или взрослых сыновей. В этом случае, как верно отметил В.П. Данилов, женщина оказывалась скорее эксплуатируемой и была вынуждена нанимать работников [231] Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977. С. 54.

. В своем ходатайстве Евдотья Егоровна Каргина, лишенная прав «за эксплуатацию наемного труда», с возмущением писала: «После смерти мужа жила с малолетними детьми в такой бедности[,] работала больше лошади и исплотировала [так в документе. – М. С .] только саму себя» [232] ГАНО. Ф. Р-400. Oп. 1. Д. 219. Л. 5.

.

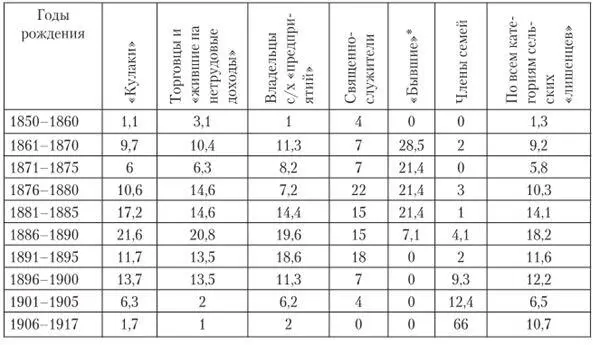

Вполне ожидаемо, что во главе зажиточных хозяйств стояли представители преимущественно среднего и старшего поколений, т. е. те, у кого были взрослые (подрастающие) дети-работники и опыт ведения хозяйства. Не случайно, что те, кому в 1930 г. было от 30 до 49 лет, составляли 64,2 %, от 50 до 80 лет – 27,4, а молодые хозяева – лишь 8 % (табл. 10).

Таблица 10

Возрастная структура разных категорий сельских «лишенцев» (в %)

*Учитывались бывшие белые офицеры, а также бывшие служащие полиции и жандармерии царской России.

Более четверти «кулаков» не указали в ходатайствах места своего рождения, поэтому не ясно, кто преобладал в этой категории – коренные жители или мигранты. Достоверно известно, что около трети «кулаков» являлись старожилами, родились в Сибири. Как правило, их родственники жили в одной деревне. В 1929–1930 гг. в вину «кулакам» нередко ставилась зажиточность хозяйств их дедов или прадедов. Мигранты из центральных и западных регионов в данной группе составляли 42,2 %. Более всего было выходцев из Европейской России (в основном из Центрального и Центрально-Черноземного регионов). Доля мигрантов из Украины и Белоруссии достигала почти 15 %. Большая часть «кулаков» оказалась в Сибири в начале века, во время столыпинской реформы.

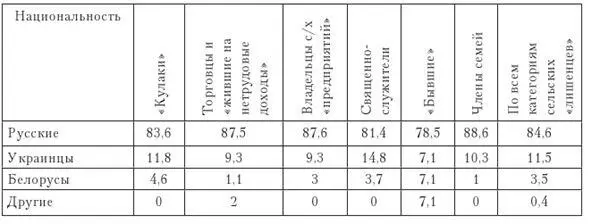

Поскольку выходцев из западных регионов было достаточно много, то и национальный состав «кулаков» оказался весьма разнородным. В этой категории преобладали русские (83,6 %), доля украинцев составляла 11,8 %, белорусов – 4,8 % (табл. 11).

Таблица 11

Структура разных категорий сельских «лишенцев» по национальности (в %)

До революции все «кулаки» принадлежали к самому массовому российскому сословию – крестьянству. Однако выяснить реальное социальное соотношение в группе невозможно. Сами «эксплуататоры наемного труда» решительно опровергали свое «кулацкое» происхождение и, напротив, утверждали, что до революции были батраками, бедняками или «вечными середняками». Многие подробно описывали, что именно крайняя бедность, нужда и малоземелье заставили их переселиться из родных мест в Сибирь. Однако избирательные комиссии придерживались прямо противоположного мнения о социальном происхождении лишенных прав за эксплуатацию наемного труда. Официальные лица, как правило, утверждали, что и сами крестьяне, и их родители являлись «кулаками». Поскольку каждая из сторон доказывала выгодные ей дореволюционные происхождение и положение, даже приблизительно нельзя определить соотношение социальных групп. Уровень грамотности «кулаков» можно оценить как сравнительно высокий, неграмотные составляли около трети (достоверно известно, что неграмотных было 25,5 %, но необходимо также учесть тех, о которых сведения отсутствуют, но они также, вероятнее всего, были неграмотными). Поскольку в данной категории преобладали мужчины, то показатели корректнее сравнить с данными по мужскому населению. Так, среди взрослых мужчин Новосибирского округа в сельской местности неграмотных было 44,2 %, т. е. примерно на 11 % больше, чем в рассматриваемой группе. Не оканчивавшие школу, но умевшие читать и с трудом писать (малограмотные) «кулаки» составляли 41 %. Около четверти окончили до революции церковноприходские школы (табл. 12).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: