Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Название:Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия

- Год:2017

- ISBN:978-5-8243-2182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) краткое содержание

Маргиналы в социуме. Маргиналы как социум. Сибирь (1920–1930-е годы) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

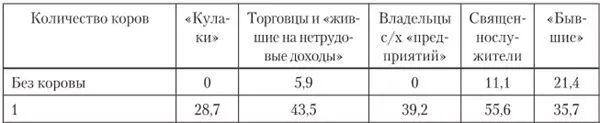

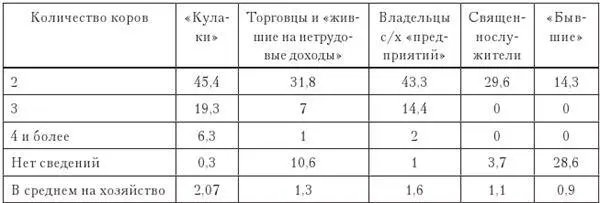

*Количество коров учитывалось по окладным листам и динамике хозяйств (по наибольшему значению, зафиксированному в документах, как правило, 1927–1928 гг.).

Обеспеченность сложными сельскохозяйственными машинами, сдача их внаем и применение в хозяйстве наемного труда – важнейшие характеристики материального положения представителей изучаемой группы, поскольку данные показатели служили формальным основанием для лишения прав и давали возможность причислить крестьян к категории «кулаков». По статистике того времени, 68,7 % сложных сельскохозяйственных машин принадлежали крестьянам-середнякам [244] Данилов В.П. Советская доколхозная деревня… С. 46.

, поэтому включение владельцев техники в разряд зажиточных крестьян было явно надуманным.

Следует признать, что хозяйства, квалифицированные как «кулацкие», в среднем были неплохо обеспечены сельскохозяйственными машинами. Те, у кого не было никаких машин, составляли 9,7 %, владельцы машин в совместном пользовании с родственниками или соседями – 43,3, в единоличном пользовании – 47 %. На хозяйство в среднем приходилось 1,4 сельскохозяйственной машины. Самыми распространенными машинами в крестьянских хозяйствах представителей изучаемой группы являлись конные молотилки (30,8 %), косилки всех видов (26,2 %), жнейки (25,1 %), конные грабли (8,3 %). Все остальные машины – сеялки, веялки, сноповязалки, триеры – встречались значительно реже. Тракторы и паровые молотилки крестьяне-«лишенцы» не использовали. Конные молотилки, как самые дорогостоящие машины, находились в основном в совместном пользовании нескольких хозяев.

Возможно ли было сдавать имевшиеся в хозяйствах машины внаем? Большая часть крестьян в принципе оспаривала такую возможность, поскольку, во-первых, примерно 50 % из них имели машины на два-три хозяйства, что исключало возможность сдачи внаем – «свое еле успевали обработать»; во-вторых, значительная часть (до 40 %) машин была произведена и куплена до революции и к концу 1920-х гг. пришла в «ветхость и полную негодность». Как заметил один из крестьян Мошковского района, «в колхоз машину не взяли за ветхостью, и я ее сдал в утильсырье, но почему-то комиссия решила, что кто-то бы ее мог взять внаем» [245] ГАНО. Ф. Р-400. Oп. 1. Д. 208. Л. 18.

. Владельцы новых машин обосновывали невозможность сдачи внаем экономической нецелесообразностью – «невыгодно разбивать свою машину» [246] Там же. Д. 618. Л. 5.

.

Признавали факт сдачи внаем 7,7 % крестьян, отрицали даже факт сдачи 83,8 %. Однако первые категорически не соглашались с суммой дохода, которую они якобы получили от сдачи в наем сельскохозяйственных машин. Так, Ф.О. Ермилов (Черепановский р-н) писал, что «молотилкой заработал 4 рубля 50 копеек, а написали будто 200 рублей» [247] ГАНО. Ф. Р-489. Oп. 1. Д. 390. Л. 4.

, И.З. Кабанов (Черепановский р-н) признавал, что заработок от жнейки составил 5 руб., сельсовет посчитал, но по подсчетам сельсовета выходило не менее 80 руб. [248] Там же. Д. 501. Л. 6.

Доход от сдачи машин в среднем составлял 27 руб., а максимальный не превышал 87 руб. В 1928–1929 гг. избирательные комиссии хотя и завышали доход от сдачи внаем машин в несколько раз, не выходили за рамки реальных сумм (в пределах 100 руб.), начиная с 1930 г. они записывали суммы, нередко превышавшие всю доходность хозяйств (от 200 до 800 руб.). Некоторые крестьяне доказывали невозможность заработать такие деньги на машинах, даже если бы они работали весь сезон. В 20 % случаев власти не обременяли себя даже вычислением суммы дохода от предполагаемой сдачи внаем сельскохозяйственных машин и писали просто – «эксплуатировал машины на стороне».

Более 90 % крестьян, лишенных избирательных прав за «сдачу внаем сельскохозяйственных машин», были дискриминированы без каких-либо документальных обоснований и подтверждений. Лишь в 7,7 % дел «кулаков» имелись карточки неземледельческих заработков или иные документы. Все остальные были лишены прав незаконно на основании свидетельских показаний или голословных утверждений руководства сельсовета. По инструкции 1930 г. лишению избирательных прав подлежали лишь «систематически сдававшие внаем сложные сельскохозяйственные машины» [249] СУ РСФСР. 1930. № 54. Ст. 654. Гл. II, ст. 15, п. «в».

. Ни в одном из личных дел, просмотренных нами, доказательств этой «систематичности» не было.

Так же огульно крестьян обвиняли в применении наемного труда. Из всей группы ни один человек не согласился с тем, что постоянно использовал наемный труд; лица, обвиненные в этом властями, составляли 11,5 %. Доля крестьян, подтвердивших применение сезонного наемного труда, достигала 34 %, а категорически опровергавших факт применения сезонного наемного труда – 54,4 %. Во всех просмотренных нами личных делах имеется лишь восемь трудовых договоров с указанием срока сезонного найма.

В ходе изучения дел мы выявили особенность найма труда в крестьянских хозяйствах: подтверждали факт найма сезонного труда, как правило, главы не зажиточных, а небольших (в лучшем случае середняцких) хозяйств. Последние обосновывали необходимость найма своей инвалидностью, болезнью, службой в армии сына или главы семьи, занятостью на выборной должности, смертью жены (мужа) и т. п. Те из крестьян, кто признавал факт найма труда, в основном нанимали бороноволока [работника-подростка. – М. С .], поденных рабочих или няню для малолетних детей. Приведем несколько характерных случаев: Я.В. Колпащиков (Черепановский р-н) ежегодно нанимал сезонного работника, поскольку в результате ранения во время Первой мировой войны [250] ГАНО. Ф. Р-489. Oп. 1. Д. 592. Л. 8.

стал инвалидом; жена М.Ф. Кузина (Черепановский р-н) в 1924 г. нанимала батрака ввиду отсутствия главы семьи (служил в Красной армии) [251] Там же. Д. 658. Л. 21.

; К.П. Крисковец (Черепановский р-н) нанимал бороноволока, т. к. «землю взяли, надо было сеять, а сына забрали в армию» [252] Там же. Д. 640. Л. 15.

; И.Т. Малахов (Черепановский р-н), оставшийся после смерти жены с четырьмя малолетними детьми, нанимал на полгода няню [253] Там же. Д. 773. Л. 2.

. Напомним, что эти и другие аналогичные ситуации особо оговаривались избирательными инструкциями: крестьяне, использовавшие наемный труд в подобных случаях, не должны были лишаться избирательных прав.

Зажиточные многодетные хозяйства, где было, как правило, достаточно рабочих рук, лишь в редких случаях нуждались в привлечении наемного труда. Один из крестьян Мошковского района писал: «Нынче дорого нанимать батраков, своими руками в хозяйстве обходимся» [254] Там же. Ф. Р-400. Oп. 1. Д. 457. Л. 4.

. Конечно, крестьяне не всегда отвечали правдиво на вопрос об использовании наемного труда, поскольку знали, что эксплуатацию рабочей силы советская власть никогда не приветствовала.

Интервал:

Закладка: