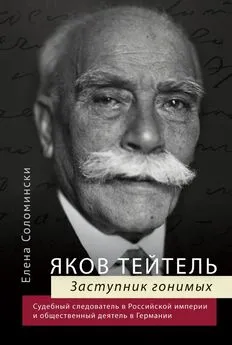

Елена Соломински - Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии

- Название:Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907115-89-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Соломински - Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии краткое содержание

Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мальчика мы освободили, и он поселился у меня. Как раз приехал на гастроли Фельдман.

Как-то раз, когда мальчик подал стакан, Фельдман незаметно для меня и для других взял за руку этого мальчика и сказал ему:

– Поедем со мною к тебе домой.

Мальчик, побледнев, ответил:

– Поедем.

И тут же сказал, что поедут по железной дороге до Томска, а там на лошадях. После этого мальчик рассказал историю своей жизни и причины побега из отцовского дома. Оказалось, что он сын зажиточных крестьян Томской губернии, рано лишился матери, отец его женился на сварливой особе. Мачеха преследовала его. С какими-то беглыми с каторги он пробрался в европейскую Россию, питаясь в дороге милостыней, и попадал потом из тюрьмы в тюрьму. Я послал его фотографическую карточку на его родину. Показания его подтвердились, и Николай Георгиевич, имея массу знакомых по Сибирской железной дороге, как бывший строитель, с надежной оказией послал мальчика домой, причем там знакомые Гарина должны были печься об этом несчастном.

Расставаясь с Самарой, я расставался также с деятельностью судебного следователя, которой отдал двадцать семь лет, лучшие годы жизни.

Я начал свою деятельность следователя в 1876 году, в Казанском судебном округе, где только что были введены новые судебные учреждения. Полиция была еще почти дореформенная. Судебные уставы были не к лицу тогдашней России 337: там, где внутренняя политика первенствует, слепой Фемиде нет места. О законности было смешно говорить. Общество с крайнем недоверием относилось ко всему начальственному, «чиновному».

Крестьяне никак не могли себе представить, что следователь, будучи чиновником, поступает по закону, по правде, а не в угоду богатым и сильным. Свидетели старались уклоняться от всяких показаний, боясь суда пуще огня. Они по опыту знали, каким мытарствам подвергаются свидетели по уголовным делам. С такими тяжелыми условиями приходилось бороться всем новым судебным деятелям. Со стороны полиции не только не было содействия, но было весьма часто тайное и даже явное противодействие. Полиция видела в судебных следователях людей, роняющих их престиж и мешающих их карьерам. Прибегая при производстве дознания к старым приемам, полиция часто добивалась «чистосердечного» признания обвиняемых. Эти дознания на предварительном следствии получали часто совершенно иное освещение, и о неправильных действиях полиции приходилось сообщать прокурорскому надзору. Трагикомично было положение тогдашних прокуроров. С одной стороны, они, по судебным уставам, в области производства дознания имели громадное влияние и даже власть над полицией, а с другой – всецело зависели от отношения к ним губернатора.

Как я сказал, судебные уставы были не к лицу тогдашней России. Губернаторы смотрели на вмешательство прокурорского надзора в дела полиции как на урон их губернаторского величия. Все остальные ведомства, даже самые, будто бы, независимые, как ведомство юстиции или даже военное, должны были приспосабливаться ко взглядам и мнениям губернатора. Лицо, получавшее назначение в прокуроры, напутствовалось инструкцией министра юстиции: «ладить с администрацией», то есть с губернатором.

За весьма редкими исключениями, прокуроры старались ладить и, в свою очередь, рекомендовали так поступать своим товарищам и судебным следователям. Таким образом, всё зависело от взглядов губернатора и от личных его отношений к прокурору. Легко представить себе положение судебных следователей, – большей частью молодых, только что расставшихся с университетом, ярых поклонников судебных уставов, полагавших, что они призваны «очистить храм от мытарей», когда они должны были действовать в контакте с полицией и щадить их «священную работу», то есть дознание. Как я сказал, общество даже не поддерживало представителей судебного ведомства.

До какой степени общество, в особенности крестьяне, было убеждено, что чиновники «берут», видно из следующего случая: по одному старому, завалявшемуся делу вызывалась крестьянка, у которой давным-давно украли два пуда хлеба. Эту потерпевшую долго разыскивали. Она жила одна в мазанке и часто отлучалась, то на богомолье, то на ярмарки. Наконец удалось вручить ей повестку. Она явилась ко мне. Это было в летний, знойный день. Как значится в начале моих воспоминаний, я занимал большую квартиру в Старом Буяне Самарского уезда. Пришла она с котомкой на плечах, в пыли, усталая, в роскошный мой кабинет с вольтеровскими креслами. После долгих уговариваний и даже приказаний решилась сесть на кончик кресла и всё оглядывала мой кабинет.

Она дала мне обычное показание; в краже никого не обвиняла:

– Вестимо, люди украли, а кто – бог их знает. Господь им судья!

Я сказал, что она свободна, и попросил прислугу напоить ее чаем. Она встала, расстегнула кофту, вынула какую-то тряпку, стала ее рассматривать, потом вынула оттуда большую медную монету, семишник (три копейки), и дала ее мне, сказав:

– Возьми, батюшка, за труд, прости Христа ради, больше у меня нет.

Из распросов я узнал, что она, как все крестьяне, считала, что без взятки ничего нельзя сделать и, если она мне ничего не даст, то ее снова потянут к допросу.

С течением времени население, конечно, стало различать чиновников разных ведомств. Но общество не могло же переродиться и проникнуться сразу чувством гражданского долга, сознанием своих обязанностей и желанием содействовать судебной власти в раскрытии правды.

Помимо глубоких исторических причин, объясняющих инертность русского человека и отсутствие у него сознания гражданского долга, уклонение его от явки к следствию или в суд можно объяснить еще особыми условиями:

свидетели боялись мести со стороны лиц, против которых надо было давать показания, а кроме того, эти громадные расстояния, неудобные пути сообщения, значительная трата времени, все это, если не оправдывает, то вполне объясняет такое отношение, в особенности, крестьян к гражданской обязанности – содействовать правосудию.

Положение следователя подчас бывало очень тяжелое. Разрушая искусственно созданное полицейским дознанием обвинение, не имея возможности добыть достаточных для этого улик, ему приходилось направлять дела по 277-й статье устава уголовного судопроизводства, то есть к прекращению.

Я заведывал уездным следственным участком, но часто исполнял обязанности городского следователя, а также следователя по важнейшим делам. Дела, где требовалось знание человеческой души, где нужно было выяснить все условия, которые привели к совершению преступления, попадались очень редко.

Привлекать обвиняемых приходилось на основании свидетельских показаний. О свидетельских показаниях много писалось, собственно о психологии этих показаний. Об одном и том же факте три или четыре очевидца дают разные показания. Я уклонюсь несколько в сторону и расскажу следующий случай.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)