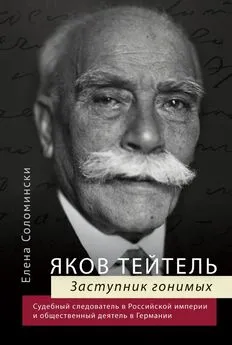

Елена Соломински - Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии

- Название:Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-907115-89-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Соломински - Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии краткое содержание

Яков Тейтель. Заступник гонимых. Судебный следователь в Российской империи и общественный деятель в Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Интересно было наблюдать предводителей дворянства первое время после 1905 года и в последующем. В первое время они вели себя как-то робко, с оглядкой, не знали, какой системы им держаться, – гордой ли, вызывающей, требующей мести, или противоположной, покаянной, и признавать, что в прошлом было много упущений со стороны господствующего класса, не заботившегося о просвещении народа и о его материальных благах. В последующие годы многие из предводителей дворянства забыли уроки прошлого и стали подтверждать печальную истину, что уроки истории игнорируются именно теми, кому следовало бы их знать. Господствующий класс забыл урок, данный ему в 1905 году. Больно и смешно было слышать рассуждения представителей высшего сословия о причинах возникновения тогдашних беспорядков, которые приписывались козням и пропаганде земских учителей и учительниц. А между тем, даже в этом особом присутствии довольно краткие объяснения подсудимых и свидетелей по аграрным делам давали причинам возмутительных аграрных преступлений иное, более верное освещение. Причины – большей частью, если не всегда, – были экономические, малоземелье, – и, конечно, превалирующее значение имела некультурность, темнота народных масс.

Рядом с вышеописанными мною особыми присутствиями, часто судившими аграрников, учреждены были ad hoc 362военно-полевые, просто военные и особые присутствия при судебных палатах для политических дел. К великому моему удовольствию, я в этих судах участия не принимал. Окружные суды не ведали политическими делами. Однако всё-таки раза три или четыре я имел касательство и к таким делам.

В Саратовском окружном суде было два уголовных отделения: первое, в котором я работал, и второе. Наше отделение было менее выгодное в смысле «прогонов», так как почти полмесяца каждый из нас проводил в Саратове на городских сессиях, а члены второго отделения всё ездили да ездили. Но зато во втором отделении сосредоточены были все распорядительные дела: разрешение пререканий между судебными следователями, уездными членами судов с земскими начальниками по вопросу о подсудности дел. Это же отделение производило освидетельствование умственных способностей обвиняемых, находящихся на испытании в больницах и психиатрических лечебницах. По таким вопросам, если, за отсутствием членов второго отделения, распорядительное заседание не могло состояться, для пополнения состава присутствия приглашались члены нашего отделения. Раза два или три мне приходилось участвовать в освидетельствовании юношей, обвинявшихся в политических преступлениях. Один случай врезался мне в память, и я не могу спокойно говорить о нем. Не помню, в котором году, кажется в 1907-м, в Саратове, в квартире некоей Ананевой или Ананиной был произведен обыск, по поводу взорвавшейся бомбы: в числе задержанных оказался ее сын, юноша семнадцати или восемнадцати лет. Он был привлечен к ответственности, и на предварительном следствии возник вопрос о нормальности его умственных способностей. Если такой вопрос возникает на предварительном следствии, следователь должен был собрать все данные для его выяснения, не страдали ли душевным расстройством родители или другие родственники подследственного, освидетельствовать его через врача и затем поместить на испытание в психиатрическую больницу. Дело отсылается в окружной суд, который по истечении некоторого времени на распорядительном заседании производил освидетельствование обвиняемого через врачебного инспектора, городового врача и специалистов-психиатров <���…>.

Доктор Муратов, наблюдавший обвиняемого в психиатрической больнице, ознакомившись с материалами предварительного следствия и расспросив подробно как обвиняемого, так и его мать, дал заключение, что обвиняемый психически ненормален. Врачебный инспектор Иванов, вообще не отличавшийся мягкостью, опасаясь, с одной стороны, нареканий со стороны высшего начальства, интересовавшегося политическими делами, а с другой – не решаясь высказать мнение, резко противоположное авторитетному заключению Муратова, заявил, что Ананин «полунормален». Городской врач Субботин, подчиненный Иванову, долго колебался и, наконец, тоже остановился на «полунормальности».

Нужно сказать, что для суда не были обязательны мнения врачей, вопрос о нормальности душевных способностей Ананина нам, судьям, следовало решить самим. Я, как младший член суда, первый подал мнение, заявив о том, что Ананин душевно ненормален и дело о нем следует прекратить. Второй член суда и председательствующий признали его здоровым. Я остался при особом мнении, поданном мною в письменной форме, подробно мотивированном, со ссылками на авторитетное мнение врача-специалиста Муратова. В итоге Ананина из лечебницы перевели в тюрьму, где в то время был ужасный каторжный режим, и вскоре, как я узнал, несчастный юноша там скончался. После дела Ананина на этом заседании должны были слушаться другие аналогичные дела, но, к великому моему удивлению, явился другой член суда, заменивший меня, и с тех пор на такие заседания меня не приглашали <���…>.

Мне хочется сказать несколько слов о режиме, царствовавших в саратовских тюрьмах. Мне, как члену уголовного отделения суда, были хорошо известны тюремные порядки, как по жалобам арестантов-подсудимых, так и по делам, возникавшим, к сожалению, очень редко тюремных надзирателей, обвиненных в избиении арестантов. Эти дела доходили до суда в исключительных случаях, когда администрация желала показать, что она карает беззаконие и произвол.

Режим в саратовских тюрьмах был известен своей жестокостью далеко за пределами губернии. После 1905 года губернатором в Саратове стал преемник Столыпина граф С. С. Татищев 363, призванный восстановить порядок в губернии после аграрных беспорядков. При нем начальником главной тюрьмы был назначен Губерт 364, легендарная по своей жестокости личность. Говорили, что он имеет большие связи в Петербурге, в лице фаворитки одного высокопоставленного лица. Этот Губерт днем не показывался в тюрьме, а ночью бодрствовал, тревожа арестантов посещением камер и производя наказания будто бы провинившихся. Получал он сведения от усердных надзирателей, которых подбирал по своему вкусу. Распоряжения суда, прокурорского надзора им игнорировались. Помню, как несколько раз арестантские дела откладывались из-за того, что Губерт не исполнял требований окружного суда, не присылал подсудимых-арестантов или свидетелей, содержавшихся в тюрьме по другим делам. Окружной суд сообщал прокурорскому надзору, как полагалось по закону, о действиях тюремщика, но эти сообщения никакого влияния не имели: прокурорский надзор был бессилен в борьбе с Губертом. Трудно поверить, но факт: товарищи прокурора, в обязанности которых входило наблюдение за тюрьмой, избегали бывать там из-за грубости Губерта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)