Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отдельными чертами древнейший образ медведя может быть сближен с эллинским Орфеем. Античный герой покорял богов и людей пением и игрой на форминге, древним русам в медвежьем рычании слышались речения божественного первосущества. Представления о «божественности медведя» проявлялись в ряде в восточнославянских верований: превращение человека в медведя «в наказание за провинности», «происхождение медведя из человека», сожительство медведя и человека, существование медведей-оборотней и «колдунов, принимающих медвежий облик». [64] Гура А.В. Цит. соч. С. 159–177. Б.А.Успенский также приводит различные поверья о происхождении медведя от первочеловека. Успенский Б.А. Цит. соч. С. 89.

Сибирские старообрядцы до середины XX столетия сохраняли предание о превращении Христом человека в медведя за непочтение.

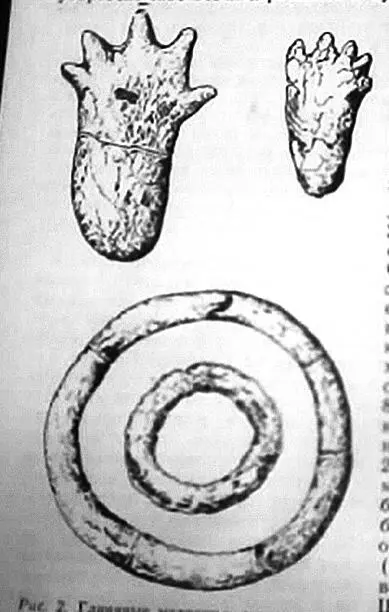

Васильковский курганный могильник. Владимирская область. Х – XI вв.

Древнерусские погребальные обереги в виде медвежьих лап и кольцевидных обережных даров – «баранок».

Археологические находки в Верхнем Поволжье, Приладожье и Ярославской области погребальных сосудов со следами медвежьей крови, амулетов из медвежьих клыков, когтей и когтевых фаланг, глиняных медвежьих лап и морд, подтверждают существование стойких обрядов почитания медведя со времён Фатьяновской культуры III–II тысячелетий до н. э. В древнерусских Владимирских курганах VIII–IX веков вместе с прахом сожжённых хоронили медвежьи лапы. [65] ВоронинН.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI веке… С. 48–54.

Часто их заменяли изображения лап вместе с которыми погребали глиняные кольца – «символическое подношение медведю». [66]Они воспроизводили солнцевидный оберег проторусов и их потомков: бо́ронь, оборо́нь. Его выпекали в виде обрядового печенья, сохранившего древнее название баранка (на болгарском абара́нак, на польском obarzanek). Вероятно, по праздникам подростки носили этот оберег на запястьях наподобие съедобных обережных поручей.

По всей видимости, медвежьи черепа в древнерусских святилищах соотносили с подземным, земным и небесным мирами. [67] В центре городища Тушемля (VI–VIII вв.) Смоленской области за невысокой столбовой оградой были найдены остатки медвежьего черепа, который, предположительно, увенчивал центральный столб святилища. См.: Третьяков П.Н. Древние городища Смоленщины. Москва – Ленинград: АН СССР, 1963. С. 99.

«Медвежьим» по происхождению являлось древнерусское название Плеяд (Волосыни). Имена Велес и Волос сближаются по смыслу с «волосатым» медведем. Связанное с почитанием медведя жилище прарусов (землянка с плоской или насыпной крышей) разительно отличалось от юрты кочевников или бревенчатого дома и воспроизводила образ берлоги или ещё более ранний – погребального кургана. Об этом свидетельствует само её название хата, родственное авестийскому kata «дом, яма» и нижненемецкому kate «хижина». В противоположность хате могильные сооружения прарусы называли дом, домовина.

Медведя отождествляли с Велесом, [68]считали покровителем охоты, оставляли ему на пнях и стволах деревьев часть добычи. Он являлся единственным из лесных зверей, которого упорно и почти безуспешно пытались приручить. Медвежьи клыки, когти, лапы, шкура, шерсть, а также кровь, жир, мясо считались важнейшими оберегами людей и скота. Череп медведя хранили в пчельнике для оберега пчёл. В свадебных обрядах жениха с невестой усаживали на медвежью шкуру и именовали «медведем» с «медведицей», а дружку (родственника жениха) «медведником», в древнейшую эпоху он являл собой медведя-собрата, кума. В предсвадебном причитании невеста иногда называла свёкра со свекровью «медведями». На Руси веками сохранялось убеждение, что «медведь – от Бога». В Средневековье для преодоления остатков медвежьего культа вводились запреты на употребление в пищу медвежатины и ношение медвежины «одежды из медвежьей шкуры». [69]

Русская устная словесность свидетельствует о стойкости почитания медведя. В сказках «Ивашка Медвежье Ушко», «Царь-медведь», «Миша косолапый», «Девушка и медведь» и др. кровная связь медведя и человека считается естественной, даёт невиданную силу и неизменно служит ко благу. В сказке «Иванко Медведко» герой предстаёт всесильным лесным «родичем» и полноправным членом семьи – человеко-медведем. Память о «воскрешающей» силе медведя сохранилась в полусказочной былине «Михайло Поток». Она повествует о том, как богатырь спускается в могилу вместе с мёртвой женой, избавляет её от смерти, побеждая подземного змея, и вновь выходит на волю. Имя Михайло намекает на очеловеченный образ медведя, победителя смерти, а прозвище Пото́к (Потык) истолковывается как «заточник» – от старорусского пото́къ «изгнание, заточение», родственного глаголу точить. Это прозвище родственно слову по́ток (в северных говорах «топот, топотня»), [70]оно сближает имя героя с обережным прозвищем медведя «Потап», «Потапыч». Название сказки «Михайло Поток» следует понимать, как «Михайло Заточник», «Михайло Топтыгин» – «тяжелоходящий».

В сказке «Про волшебную мельницу», записанной в Пудожском краю, медведица помогает героям в противостоянии черту, даёт свою кровь, чтобы помазать ею и исцелить заболевшую, вручает людям своего «медвежонка-сынка» для спасения жизни, и тот хитростью сжигает черта в бане. В конце сказки именно медведь оживляет раздобытой живою водой главного героя и его спутников-животных. [71] Бой на Калиновом мосту. Русские героические сказки. Л.: Лениздат, 1985. С. 417.

В русских сказках медведь является несокрушимым победителем змея, однако сюжет их поединка отсутствует. [72]Роль змееборца в сказках играют «медвежьи дети» (Иванко-Медведко, Иван Медвежье Ушко и др.), в качестве их противника выступает змея-ведьма «из-под камня», подземный «мужичок с ноготок» и Баба-яга.

А.Н. Афанасьев сближал образы человеко-медведя и сказочного богатыря Зорьки, прозванного Светозором, утверждая, что их следует воспринимать, как «различные прозвания громовика», сокрушителя туч. [73]Если принять это предположение, то индоевропейский Первомиф о битве небесного громовержца со змеем превращается у прарусов в поединок со змеем медведеподобного порождения Сварога-Перуна. Следами его молниеносных ударов считались рассыпанные по земле «громовые стрелы» (белемниты).

Почитание прарусами и их потомками медведя в качестве священного существа и старшего собрата объясняется убеждением в небесном происхождении этого первого сварожича, которого всемогущий световидный бог наделил сверхчеловеческой силой и способностью преодолевать смерть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: