Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Белоруссии до начала XX века сохранялся обряд Комоедицы, совершаемый накануне Благовещенья, а в прежние времена – в дни «пробуждения» медведя на новолетие в Масленицу. О древности Комоедиц свидетельствует вероятное родство их названия с греческим κωμῳδία , происшедшего от κῶμος «весёлое шествие, шумное гуляние; песнь, славословие». Это слово относилось к празднествам умирающего и воскресающего Диониса, по преданию, проводившего треть года в подземном мире в поисках своей матери Семелы. Его изображали в виде косматого козла, но в предшествующую эпоху Диониса сопровождал медведь. Оба существа походили друг на друга косматостью, были связаны с культом плодородия. Козёл, не являвшийся хтоническим животным, со временем заменил грекам редкого и опасного медведя. Во время славянских Комоедиц вместе с медведем иногда шествовали козёл или коза. Другими заместителями могучего зверя для славян стал волк, на которого медвежье человекоподобие было перенесено лишь в виде способности к оборотничеству – превращению в волколака, а также яростный и косматый вепрь «дикий кабан», древнее название которого происходит от индоевропейской основы *per- «рождать; переть (лететь, двигаться)».

Медведь и коза пляшут на Масленицу. Лубок. XIX в.

Этнограф П.В. Шейн оставил описание белорусских Комоедиц, сохранивших следы обряда «пробуждения-оживания» медведя: «В этот день приготавливаются особые кушанья, именно: на первое блюдо приготавливается сушёный репник в знак того, что медведь питается по преимуществу растительною пищею, травами; на второе блюдо подаётся кисель, потому что медведь любит овёс; третье блюдо состоит из гороховых «комов», отчего и самый день получил название «комоедица». Сам обряд заключался в том, что после обеда все – стар и мал – ложатся, не спят, а поминутно самым медленным способом перекатываются с бока на бок, как можно более стараясь приноровиться к поворачиванию медведя». [76] Шейн П.В. Матеріалы для изученія быта и языка русскаго населенія Сѣверо-Западнаго края. Т.III, СПб., 1902. С. 162–163.

Празднество Комоедиц восходило к древнейшим обрядам Кумаедиц – поедания всей общиной медведицы- кумы для получения её воскрешающей силы. Голову, лапы, клыки и когти разносили по домам и хранили в качестве оберегов. Медвежат приносили из леса живыми и приручали. Обряд хождения с медведем- кумом на Масленицу сохранялся веками. В христианскую эпоху обычай Комоедиц был изменён и стал пониматься, как «еда с кумами», с духами предков, или попросту поедание «гороховых комов». Постепенно в народном сознании произошло смешение слов «кум» и «ком».

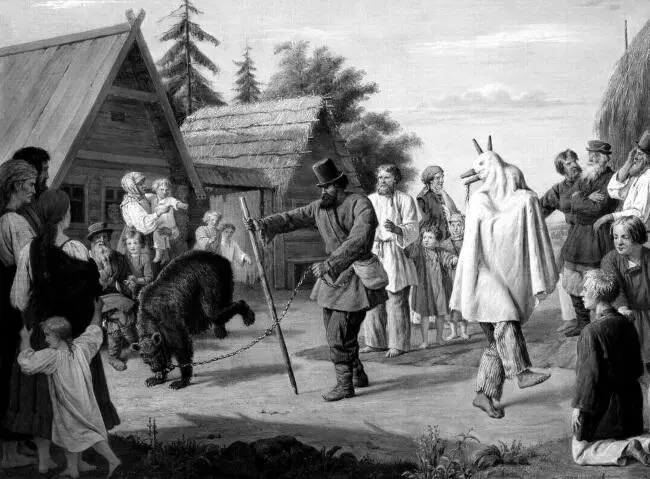

Некоторые черты Комоедиц можно представить по свидетельствам о праздновании Масленицы. Оно начиналось с обряда «угощения медведя», для которого приносили в лес и оставляли на пнях «в жертву» блины и мёд. Ему, Барину, «боронящему» людей и скот, куму -покровителю и посреднику между живыми и умершими, полагался на Масленице «первый блин». Предков, явившихся под предводительством «воскресшего медведя», изображали скоморохи в скуратах «масках из шкуры». В честь этого гостя совершались обряды «встречи и породнения»: кормление блинами, зерном, подношение пива, подражательные «медвежьи» пляски ряженых с притоптыванием, кулачные бои силачей и пр. Со временем древние священнодействия превратились в потехи с «учёным» медведем, пляшущим под звуки дудок и бубнов, в его «вождение» медведчиками по селу [77] После XV века «медвежьи обряды» были перенесены на Зимние святки, но, следуя древней традиции, в Сибири их продолжали совершать и на Масленицу.

.

Комоедицы. Потехи с учёным медведем. Литография. XIX в.

Медведя считали покровителем рожениц и новорожденных, помощником во всех земных делах. Его заочно «приглашали» на свадьбы и похороны, он незримо участвовал в пахоте, севе и жатве, и потому ему полагалась «доля» в урожае. Считалось, что после солнцестояния, в самую жаркую летнюю пору наступало время медвежьих ярей. Лесной кум в образе Ярилы давал людям и всему живому родильную силу. Медведь (а прежде медведица) считался проводником умерших «на тот свет» и всесильным воскресителем их душ. Его называли «дед», «дедушко», отводили ему особую роль в дни поминовения умерших на Масленицу, Радоницу, Русальницу. Медвежий культ вобрал в себя почитание Волоса/ Велеса, «скотьего бога». [78] Успенский Б.А. Цит. соч. С. 89, 97–98, 108–110 и сл.

Его чтили как охранителя домашних животных, «пастуха» лесных зверей и помощника в охоте на них. [79] Там же. С. 85 и сл.

Со временем первобытную куму-матерь, а затем кума- медведя сменил жрец-шаман, которого прарусы также называли коумъ. Он стал новым покровителем общины, посредником между живыми и мёртвыми, людьми и природными стихиями, животными, птицами и пр. С помощью распеваемых заклинаний, ударов бубна и «вертимого плясания», упоминаемого в раннесредневековых русских источниках, кум впадал в экстаз, был способен обмирать под слоем земли на длительное время и затем «воскресать», он пророчествовал, исцелял словом от страха и болезней, отгонял злых духов.

Возможно, в средневековую эпоху произошло перенесение черт древнего покровителя, человеко-медведя на некоторых святых. С именами св. Михаила, св. Михея, св. Николая, св. Никиты, св. Власия были сближены созвучные прозвища медведя-Велеса: Миша, Мишка, Михай, Михайло, Михаль, Миха, Мишута, Микута, Микола, Никула, Влас и пр. [80] Там же. С. 230, 237–243; Петровский Н.А. Словарь русских личных имён. М.: Русский язык, 1984. С. 160, 161,166.

Несмотря на упорную борьбу с почитанием медведя, крестьяне продолжали считать его своим заступником и упорно полагали, что медведь «сильнее» чёрта и Бабы-яги, помогает «изгонять водяного», а в доме «чует ведьму».

Пятинный календарь

Трёхчастный вычислительный календарь в течение веков сменился более совершенным пятичастным, также возникшим на основе медвежьего культа. Следы такого деления года сохранились в солнечном календаре восточных славян и в русском народно-церковном календаре. Пятичастному делению года у древних европейцев, также как и трёхчастному, соответствовал ряд священных изображений: пятипалая медвежья лапа, ожерелье из пяти клыков или когтей, пятилопастные подвески, пятичастные, пятиконечные или пятилучевые «знаки благоденствия»: звезды, пальметты, розетки, пятиугольники и пр. Пятеричный «ручной» календарный счёт объясняет столь широкое распространение в Древней Руси пальчатых фибул, «пяточисленных» узоров, женских подвесок, пятиугольных лесных срубов, деление земель на «пятины», существование пятиструнных гуслей и гудков (скрипок), свирелей в пять тонов, музыкальной пентатоники. Пять пятин по 72 дня полностью сочетались со счётом годового времени сороками и девятами. Такой календарь, как и трёхчастный, содержал 360 и еще пять дней, добавляемых в конце годового круга. При исчислении времени «по пятницам», в каждой годовой пятине их оказывалось восемь, а в году ровно сорок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: