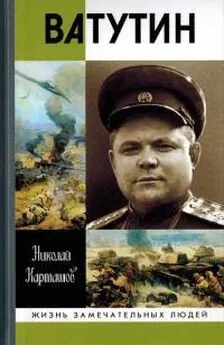

Сергей Куличкин - Ватутин

- Название:Ватутин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-203-01915-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Куличкин - Ватутин краткое содержание

Ватутин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Снова Киевский вокзал столицы. Все имущество молодой семьи уместилось вместе с владельцами в коляске извозчика. Ехали довольно долго. Общежитие для семейных находилось в Ваганьковском переулке. Здесь на шестом этаже старинного особняка, в восьмиметровой комнате, предстояло Ватутиным провести три года. Неприхотливые в быту, они быстро устроились на новом месте и были совершенно счастливы. Перед молодыми людьми открывался новый мир: огромный столичный город с театрами, музеями, концертными площадками. В двух шагах от общежития — Кремль, Красная площадь, Большой театр. Да мало ли чудес в Москве? Но Николай Федорович думал прежде всего об учебе.

1 сентября начались занятия в академии. Рабочий день у Ватутина с короткими перерывами длился с 7 часов утра до полуночи, а нередко заканчивался и в 2 часа ночи. Татьяна Романовна поступила в вечернюю школу. Конечно, в выходные дни Ватутины посещали театры, музеи, трижды выезжали с экскурсией в Ленинград, но главным все же оставалась учеба.

Академия располагалась на Кропоткинской улице. Старинное здание с просторными аудиториями, лучшей в стране военной библиотекой, физкультурным городком и тиром стало для большинства слушателей вторым домом. Первое высшее военно-учебное заведение советской республики, созданное еще в 1918 году, видело в своих стенах таких героев революции и Гражданской войны, как Павел Дыбенко, Василий Чапаев, Иван Тюленев, Леонид Петровский. К началу учебы в ней Ватутина академия превратилась в настоящую кузницу высокообразованных красных командиров. Возглавлял академию, сменив на этом посту 7 февраля 1925 года М.В. Фрунзе, «железный латыш» Роберт Петрович Эйдеман. Сын народного учителя, он в марте 1917 года вступил в РСДРП(б), был председателем солдатского полкового комитета. В октябре на 1-м Всесибирском съезде Советов был избран заместителем председателя ЦИК Сибири. В Гражданскую войну организовывал партизанское движение в Сибири, командовал отрядами, дивизиями на колчаковском и деникинском фронтах. В боях с Врангелем возглавлял 13-ю армию, которая громила врага в степях Таврии и Крыма. После войны был заместителем у Фрунзе, командовал Сибирским военным округом. В статье «Десять лет», посвященной юбилею академии, Эйдеман так определил ее задачи и уровень подготовки современного командира: «Мы делаем сейчас ставку на военно-техническую выучку академика, на умение не только принять решение, но и провести его в жизнь, пронизать основной идеей, вдохновляющей весь организм, каждое частное распоряжение и указание. Отсюда вытекает и то внимание, которое в настоящее время в учебных планах тактики уделяется военным играм на карте и на местности, технике управления и командному языку».

Научно-педагогический коллектив академии состоял из блестящих военных теоретиков, таких, как В.Ф. Новицкий, А.А. Свечин, И.И. Вацетис, Б.И. Доливо-Добровольский, А.К. Коленковский, Н.Е. Варфоломеев и другие. В марте 1927 года решением Реввоенсовета СССР им было присвоено почетное звание «преподаватель высшего военно-учебного заведения РККА», а немного позже «профессор высшего военно-учебного заведения РККА».

Большим авторитетом в области оперативно-тактической мысли был будущий начальник оперативного управления Главного штаба РККА Владимир Кириакович Триандафилов, а в области инженерной службы — главный руководитель военно-инженерного дела во всех академиях Дмитрий Михайлович Карбышев.

Триандафилов первым начал разрабатывать теорию глубокой операции, предусматривающую подавление обороны противника на всю ее глубину за счет использования танков, авиации и воздушно-десантных войск. Триандафилов разработал теорию глубокого наступательного общевойскового боя, изложенными им принципами с успехом пользовались многие военачальники Второй мировой войны.

Карбышев был блестящим преподавателем. Учившийся в то время в академии будущий прославленный маршал И.Х. Баграмян впоследствии написал: «Едва ли не самым популярным из наших преподавателей был Д.М. Карбышев, руководивший кафедрой инженерной службы. Лекции он читал с таким знанием дела, так просто и ясно, что самостоятельная работа по его предмету не вызывала у слушателей затруднений. В его лекциях были широко представлены и материалы о новейших достижениях инженерной службы нашей и иностранных армий, и разнообразные исторические примеры, и подлинные документы прошедших войн. Слушатели очень любили консультации Дмитрия Михайловича, во время которых получали все данные, чтобы прийти к правильному решению той или иной задачи. Дмитрий Михайлович никогда не «натаскивал» слушателей, он старался развивать у нас самостоятельность мышления, оградить от шаблона, схемы. Главную свою задачу он видел в том, чтобы мы твердо усвоили и разумно применяли принципы, лежащие в основе инженерных расчетов».

Вот с какими преподавателями пришлось столкнуться Ватутину. Годы учебы в академии совпали с необыкновенным скачком советской военно-теоретической мысли. Один за другим выходят труды: М.Н. Тухачевского «Вопросы современной стратегии», И.П. Уборевича «Подготовка комсостава РККА», А.А. Свечина «Стратегия», А.К. Коленковского «О наступательной операции армии, входящей в состав фронта», В.К. Триандафилова «Характер операций современных армий».

Сначала Николая Федоровича очень увлекла работа Триандафилова. Уже в то время относительно роли танков тот писал: «В крупном тактическом значении танков для будущей войны теперь никто не сомневается. Имеющееся к данному времени увеличение автоматического оружия в пехоте, тенденция дальнейшего увеличения и качественного улучшения этого оружия, широкое распространение искусственных препятствий в обороне и отставание средств подавления (артиллерии) от средств обороны выдвигают танки как одно из могущественных средств для будущей войны».

К сожалению, Триандафилов не довел свои теоретические разработки до конца. В 1931 году он трагически погиб в авиационной катастрофе.

В тот период большое впечатление на Ватутина произвела книга Б.М. Шапошникова «Мозг армии», в которой он знакомил читателей с основными взглядами на характер войны, ее способами и масштабами ведения, историческими, экономическими и политическими взаимосвязями, анализировал структуры Генерального штаба, сущность его работы и требования, предъявляемые к органам оперативного управления, военачальникам и штабным работникам. Ватутина особенно заинтересовали страницы, где речь шла о требованиях, предъявляемых к командиру, военачальнику, полководцу. Равновесие ума и характера, знаний и темперамента при хорошем строевом опыте — первое необходимое условие успеха. Но тут же Шапошников предупреждает, что злоупотребление силой характера стесняет свободу ума. Вспыльчивость и упрямство затемняют разум и делают полководца рабом чувства, а у него всегда должна быть «холодная голова». Особое значение для военачальника имеет чувство ответственности. Но даже при наличии всех этих качеств Шапошников особый упор делал на постоянное трудолюбие. На долгие годы запомнил Ватутин слова Шапошникова: «Современное военное дело настолько усложнилось, настолько быстро шагает вперед, что необходимость идти нога в ногу с ним вынуждает к усиленной работе. Сутки современного военачальника не имеют излишествующих часов, а наоборот, в них чувствуется недостаток, ибо нагрузка велика. Слов нет, что от такой нагрузки недалеко и до перегрузки, переутомления, поэтому очень важно нормализовать свою работу, прибегнув к системе научной организации труда».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: