Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Название:Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое Литературное Обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1383-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках краткое содержание

Джон Бушнелл — профессор Северо-западного университета в США (Northwestern University).

Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

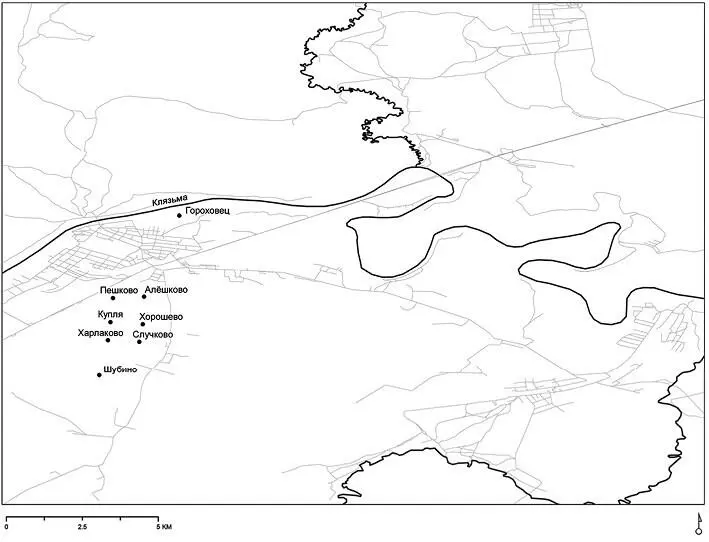

Приход с. Купля, располагавшийся к югу от малюсенького городка Гороховец (с населением примерно 1300 человек в конце XVIII в. и 2555 — в 1859 г. [280] Словарь географический Российского государства. М.: Университетская типография, 1804. Ч. 2. Кол. 78; Географически-статистический словарь Российской Империи. СПб.: Тип. Безобразова, 1863. Т. 1. С. 675.

) на р. Клязьме, состоял с середины XVIII по середину XIX в. в основном из шести деревень — три из которых (Купля, Хорошево и Харлаково) были населены помещичьими, а три (Пешково, Алёшково и Случково) — дворцовыми крестьянами. Это были небольшие деревни. По ревизской сказке от 1782 г., дворцовые деревни имели общую численность населения (мужчин и женщин от младенцев до стариков) в 157, 156 и 151 человек, а священник, переписывая прихожан в 1777 г., оценивает численность населения помещичьих деревень в 68, 89 и 113 душ [281] ГАВО (Государственный архив Владимирской области). Ф. 301 (Владимирская казенная палата). Оп. 5. Д. 120. Л. 68–73 об., 164 об. — 172 об., 182 об. — 191; Ф. 556 (Владимирская духовная консистория). Оп. 111. Д. 108. Л. 187–198. Похоже, священник упустил из своих расчетов большинство маленьких детей.

.

Размер деревень определялся топографией. Приход с. Купля составлял часть заселенного клина — длиной 25 километров, шириной 8–12 километров — к югу от р. Клязьмы. С южного бока клин граничил со столь же широкой полосой непригодных для обитания болот и лесов. На противоположном от Гороховца берегу Клязьмы необитаемые и, по большей части, непроходимые болота и леса простирались на север на 40 и более километров. Крестьяне на юге от Клязьмы сами были окружены заболоченными землями; их деревни и поля ютились на земельных участках, которые поднимались над уровнем болот. Как свидетельствует описание этого района (не именно прихода с. Купля) середины XIX в., там, где в зимние морозы путь от одной деревни до другой составлял 5–10 километров, с апреля, когда топь оттаивала, по середину ноября, когда она вновь замерзала, иногда приходилось тащиться в обход за 15 или даже 30 километров [282] Дубенский Н. И. Владимирская губерния в сельскохозяйственном отношении. СПб.: М-во государственных имуществ, 1851. С. 33. О масштабах болот и болотистых земель в целом: Там же. С. 8–10, 14, 21–22, 31. Топографическая карта Владимирской губернии наглядно показывает, как болота и леса теснят селенья вокруг Гороховца.

. Даже в начале XXI в. не во все деревни бывшего прихода с. Купля можно было попасть после сильного летнего дождя, а в те, в которые попасть было можно, приходилось добираться по глубокой колее, песчано-глинистые края которой — вязкие и раскисшие от воды — грозили стать западней неосмотрительному шоферу [283] Я в долгу перед Андреем Петровичем, урожденным гороховчанином и бывшим инженером-мелиоратором, который в советское время занимался осушением здешних болот, а в июле 2012 г. провез меня по доступным в ту пору частям прихода.

.

Карта 2. Приход Купля и Шубино

Такая земля не могла содержать живущих на ней крестьян. Для скота было недостаточно пастбищ, урожай зерновых давал всего 2,5 зернышка на каждое посеянное: после отделения зерна на следующую посевную у крестьян с каждого посеянного мешка на потребление оставалось лишь полтора. Даже в XVIII в. Гороховецкий уезд завозил зерно из южных губерний. Хотя на некоторых участках южного берега Клязьмы почва была пригодна для садоводства и огородничества, крестьяне не могли обойтись без постороннего приработка. В XVIII в. они плотно занимались различного вида кустарным производством, отхожим промыслом и торговлей [284] Дубенский Н. И. Владимирская губерния. С. 13–14, 88–90; Бакмейстер Л. И. Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи. СПб.: Императорская Академия наук, 1772. Т. 1. Ч. 2. Московской губернии, Переславская Залескаго, Володимерская, Суздальская, Юрьевская Польскаго, Переславская Рязанскаго провинции и часть Калужской провинции. С. 127–129; Словарь географический Российского государства. Гл. 2. Кол. 80; Географическо-статистический словарь. СПб., 1863. Т. 1. С. 676.

. В наказе в Уложенную комиссию Екатерины II в 1767 г. гороховецкие купцы говорили о том, что местные крестьяне строят суда, на которых купцы сплавляют вниз по реке товары, тянут суда вверх по течению, работают плотниками, дубят кожу для Санкт-Петербурга, занимаются гужевыми перевозками и «делают другую работу, без которой эти крестьяне просто не могут существовать». Купцы жаловались, что крестьяне торгуют аж до самой Астрахани, где покупают рыбу и везут ее вверх по Волге, чтобы сбыть в Саратове, и на обратном пути везут также зерно и другие съестные товары, которые продают в Гороховце, обходя таким образом предполагаемую купеческую монополию на такого рода торговлю [285] Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1900. Т. 107. С. 177–178.

. Уже в XVII в. крестьяне добывали известняк из поверхностных залежей к югу от Клязьмы. В XVII же веке дворцовые крестьяне уезда (включая предков дворцовых крестьян прихода с. Купля) были приставлены к винокуренному делу (перерабатывали южное зерно). Этим промыслом они занимались по всей Центральной России еще и в XIX в., а в XVIII в. на его основе возник многочисленный класс котельщиков (мастеров, специализировавшихся на изготовлении всякого рода металлических сосудов). В конце XIX в. Гороховецкий уезд был основным поставщиком отходников-котельщиков для российской промышленности [286] Андреев Н. И. Гороховецкая историческая хроника. Владимир, 2008. С. 32–37; Он же. Котельщики: гороховецкие отходники. Владимир: Транзит, 2010. С. 13–56.

.

Непроходимые леса и болота к северу от Клязьмы препятствовали возникновению там земледельческих селений, но привлекали религиозных отщепенцев, искавших там убежища еще до раскола во второй половине XVII в. Бывший — возможно, самочинным постригом — монах Капитон, который в первой половине столетия проповедовал крайний аскетизм, занимался умерщвлением плоти и с 1630-х гг. был преследуем церковью и государственными властями за нарушение Церковного устава и отказ от священников. Он укрывался в клязьминских лесах в 1650-х гг., там и умер, возможно, в 1662–1663 г. После его смерти последователи продолжали проповедовать его учение и внесли свою интеллектуальную лепту в создание старообрядческих беспоповских согласий в конце XVII в. [287] Зеньковский С. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. München: Wilhelm Fink Verlag, 1970. С. 144–156, 271–277, и Румянцева В. С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке. M.: Наука, 1986. С. 66–81 — это основные источники. Также полезны: Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. Исследование изначальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб.: Печатня С. П Яковлева, 1898. С. 32–34; Crummey R. Old Believers in a Changing World. Dekalb: Northern Illinois University Press, 2011. Р. 52–67; Шульгин В. С. «Капитоновщина» и ее место в расколе XVII в. // История СССР. 1969. № 4. С. 130–139; Бородкин А. В. История старообрядчества Верхневолжья XVII — начала XVIII вв. // Старообрядцы Верхневолжья: прошлое, настоящее, будущее. Кострома: С. н., 2005. С. 31–37. Лес на север от Гороховца в XVII в. назывался Вязниковским. Вязники (в XVII в. — Вязниковская слобода) находится на Клязьме, в 20 километрах на запад от Гороховца. В том, что нам известно о местопребывании Капитона в 1640-х гг., имеются пробелы. Возможно, он был схвачен властями и сослан в Тобольский монастырь; в единственном, беглом упоминании его имени в документе от 1640 г. говорится лишь, что «ссыльный монах Капитон» обвинен был в преступных речах другим ссыльным монахом и вором ( Преображенский А. А. Неизвестный автограф сибирского летописца Саввы Есипова // Советские архивы. 1983. № 2. С. 63–65).

Первых старообрядцев-беспоповцев часто называли капитонами. По мере того как страсти вокруг никоновской реформы накалялись и государство бросало в тюрьму и казнило фанатичных раскольников, все больше народу бежало в глухие леса, в том числе на север от Гороховца. В 1662 г. власти послали солдат в Вязники, расположенные неподалеку вверх по реке от Гороховца, с целью изловить беглецов, но отчет об этой облаве утерян [288] Бородкин А. В. История. С. 38.

. Зато сохранились документы конца 1665 и начала 1666 г., когда правительство вновь отправило солдат на берега Клязьмы, чтобы выкурить раскольников из леса. По завершении операции в 1666 г. выловлено было около сотни религиозных отступников — в большинстве своем помещичьих крестьян из центральных российских провинций и местных дворцовых крестьян. Сотням других, заблаговременно предупрежденных, удалось ускользнуть от облавы. В 1673 г. государственные чиновники переключили внимание с лесов на деревни, где крестьяне держались старой веры. Одним из эпизодов этой эпопеи стало самосожжение старообрядцев в Шубино, в 7 километрах на юго-запад от прихода с. Купля [289] Румянцева В. С. Народное антицерковное движение. С. 143–171, 204; Андреев Н. И. Гороховецкая. С. 28–32. Документы по операции 1665–1666 гг. на Клязьме находятся в: Румянцева В. С., сост. Народное антицерковное движение в России XVII века. Документы Приказа тайных дел о раскольниках 1665–1667 гг. M.: АН СССР, 1986. С. 50–102. О силе Старой веры в Вязниках и окрестных районах в XVII и XVIII вв.: Морохин А. Архиепископ Нижегородский и Алатырский Питирим. Церковный деятель эпохи перемен. Нижний Новгород: Книги, 2009. С. 102–104.

. И винокуры, и котельщики слыли приверженцами старой веры, и в XVIII в. православная церковь объявила приход с. Флорово, в 7 километрах на юг от Купли и полукилометре от Шубино, центром борьбы со староверами [290] Андреев Н. И. Гороховецкая. С. 28.

.

Интервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)