Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Название:Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое Литературное Обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1383-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках краткое содержание

Джон Бушнелл — профессор Северо-западного университета в США (Northwestern University).

Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот изначальный скептицизм побудил меня принять два решения. Во-первых, я сделал вывод, что для придания моим аргументам неопровержимой силы требуется еще больше доказательств. Положась на удачу, я просмотрел в Британском музее документы из имения с. Баки Костромской губернии. Публикации Эдгара Мелтона, касающиеся баковского имения князей Ливенов, дают основания предположить там ощутимое присутствие старообрядцев, и я уже нашел сведения о значительном женском сопротивлении браку в других частях Костромской губернии [16] В частности: Melton E. Household Economies and Communal Conflicts on a Russian Serf Estate, 1800–1817 // Journal of Social History. 1993. Vol. 26. № 3. Р. 564–578.

. Хранившийся среди ливенских бумаг экземпляр баковской ревизской сказки от 1795 г. действительно показал значительное женское противление замужеству. Я отправился в Кострому искать дополнительных сведений с некоторым трепетом, поскольку в 1982 г. примерно треть документов местного архива была уничтожена пожаром. Хотя из с. Баки не сохранилось (не обязательно по вине пожара) ни одной исповедной ведомости, несколько ревизских сказок все-таки уцелело (в том числе один экземпляр со сплошь опаленными по краям страницами). И оказалось, что каждый том ревизских сказок Костромской губернии, который мне довелось открыть, содержал сказки деревень, в которых множество женщин всю жизнь оставались незамужними.

Второй моей реакцией на скептицизм, с которым я столкнулся, а также на массу накопившегося у меня фактического материала было решение, что для убедительности материал должен быть представлен развернуто, а не в общих словах. Многое здесь действительно требует объяснения. История сопротивления браку среди спасовцев не укладывается в одну главу истории крестьянского брака в России, она требует и заслуживает отдельной книги.

Я добираюсь до истории сопротивления спасовских женщин браку несколько окольным путем — только к главе 3. В главе 2 я говорю о том, как дворяне-крепостники столкнулись с сопротивлением браку во второй половине XVIII в., потому что данные, извлеченные из личных фондов дворян, позволяют обрисовать географическое распространение сопротивления браку. К тому же то, как господа реагировали на донесения своих крепостных мужиков, само по себе является частью нашего рассказа: брачные порядки спасовцев вызывали весьма жесткую реакцию со стороны многих помещиков, которые считали, что женское сопротивление браку угрожает их собственным интересам. Многие дворяне стремились выдать замуж крепостных баб, всех до одной, и часто за мужиков из своего, а не чужого поместья. Брачные порядки спасовцев, таким образом, становились частью истории крепостного права. Этот аргумент, однако, идет вразрез с широко распространенным убеждением, что дворяне стремились контролировать браки своих крепостных практически с самого начала крепостного права в XVII в. или что по крайней мере с начала XVIII столетия установление определенного порядка женитьбы крепостных считалось одной из основ хорошего хозяйствования. В главе 1 я показываю, что помещики XVII в. практически никогда не пытались устанавливать свой порядок или вмешиваться в браки крепостных и что в первой половине XVIII в. большинство дворян по-прежнему позволяли своим крепостным жениться по их собственному усмотрению. Это рассуждение, надо признаться, никак не связано с сопротивлением браку среди спасовцев, но оно является необходимым дополнением к главе 2, а также дает представление о брачных обычаях русских крестьян, от которых спасовцы так радикально отклонились.

Исследование практически заканчивается на ревизских сказках от 1850 и 1858 гг. — последних подворных переписях населения. В принципе, перепись 1897 г. проводилась приблизительно таким же образом, но от нее сохранились — за малым исключением — лишь сводные сказки, а не местные — подворные — описи. Аналогичным образом исповедные ведомости в начале 1860-х гг. встречаются уже редко, а затем и вовсе сходят на нет: разрешение советского архивного начальства в 1920-х гг. уничтожать исповедные ведомости, составленные после 1865 г., было, похоже, повсеместно воспринято как приказ [17] О работе местных Разборочных комиссий // Бюллетень Центрархива РСФСР. 1927. № 4/5. С. 7.

. Я не нашел сопоставимых документов, созданных позднее начала 1860-х в тех местах, которые меня особенно интересовали. Есть основания полагать, что после 1850-х гг. женское сопротивление браку среди спасовцев ослабело, возможно в значительной степени. Об этом я буду говорить в главе 5 (о Спасовом согласии) и в заключительной части.

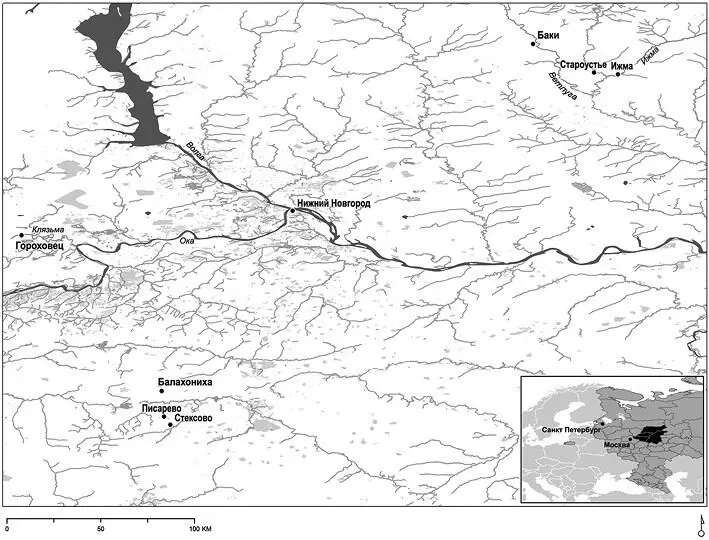

Карта 1. Расположение исследованных в монографии селений

Глава 1. Моральная экономика брачного рынка крепостных в России, 1580–1750: браки крепостных не регламентированы

Во второй половине XVIII столетия браки крепостных в России были нераздельно связаны с моральной экономикой. Например, в 1706 г. Петр I пожаловал своего фельдмаршала Бориса Шереметева (1652–1719) дворцовым владением с центром в Вощажниково в Ростовском уезде, приблизительно в 200 километрах на север от Москвы. Будучи дворцовыми крестьянами, жители этого села платили подати, которые шли на содержание царя, его родни и правительства. В числе дополнительных сборов было выводное — 10 или 25 копеек — в случаях, когда дочери выходили замуж за мужиков, не подчинявшихся дворцовому управлению, — например, за владельческих или монастырских крестьян [18] О десятикопеечном сборе сказано в наказе, посланном приказчику дворцового владения в Вощажниково в 1703 г., двадцатипятикопеечный упоминается в наказе по дворцовым владениям в целом от 1705 г. (Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства России. Сельскохозяйственные инструкции (первая половина XVIII в.). М.: АН СССР, 1984. С. 12, 147).

. Как правило, платить приходилось семье жениха. Шереметев продолжал взимать выводное, по-видимому, примерно в том же размере, что и дворцовая администрация. В январе 1712 г. он, возможно впервые, послал в Вощажниково инструкцию вотчинному приказчику; в ней не было указаний относительно выводных денег или каких-либо других аспектов браков крепостных [19] Там же. С. 24–25.

. Вероятно, где-то в конце 1717 г. он объявил, однако, что отныне выводное будет в размере 5 рублей. Крестьяне взроптали — как против этой наценки, так и против увеличения оброка и других сборов. По поводу выводного, в частности, они утверждали, что соседские крестьяне отказываются столько платить, а у них самих нет таких денег, «и тех девок у нас сирот твоих за тем большим выводом умножилось не малое число и между собою в вотчине не изверстатса» [20] Архив села Вощажникова. M.: Типо-литография А. В. Васильева, 1903. С. 98.

. Крестьяне просили установить выводное на том же уровне, как у местных вотчинников. 4 мая 1718 г. Шереметев ответил, что купил вотчину кровью своей, что жалован он был ею, чтобы пользоваться по собственному усмотрению, и крепостным его должно делать, что им велят, и чтобы челобитных больше не подавали. Тем не менее он согласился уменьшить размер выводного до обычного местного уровня, каким бы он там ни был [21] Там же. С. 99.

.

Интервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)