Дэвид Хоффманн - Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм, 1914–1939

- Название:Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм, 1914–1939

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1300-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Хоффманн - Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм, 1914–1939 краткое содержание

Дэвид Хоффманн — профессор Университета штата Огайо (Ohio State University) в США.

Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм, 1914–1939 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В России начало Первой мировой войны резко увеличило размах социальных проблем. Умножились филантропические общества, но их усилия ни в коей мере не удовлетворяли стремительно растущих потребностей населения в социальной помощи. В августе 1914 года местные активисты во многих регионах создали комитеты помощи солдатским семьям. Всего через несколько месяцев эти комитеты оказались под эгидой благотворительных организаций царской семьи, хотя отчасти сохраняли местное руководство и местное финансирование [113] ГАРФ. Ф. 6787. Оп. 1. Д. 113. Л. 7–16.

. В середине августа Министерство внутренних дел предложило губернаторам организовать комитеты в помощь солдатским семьям и заявило, что данные учреждения будут подчиняться Комитету великой княгини Елизаветы Федоровны [114] ГАРФ. Ф. 6787. Оп. 1. Д. 113. Л. 1.

. Кроме того, царские власти приказали филантропическим организациям сосредоточиться на помощи тем, кто служил в армии [115] Там же. Ф. 1795. Оп. 1. Д. 5. Л. 8.

. В целях координации военной помощи омский губернатор создал особый комитет, контролировавший работу местного отделения Красного Креста, Омского благотворительного общества, городского сиротского приюта, различных церковных благотворительных организаций и других ранее существовавших неправительственных обществ вспомоществования [116] Там же. Ф. 6787. Оп. 1. Д. 113. Л. 2–4.

. Таким образом, хотя социальную помощь по большей ее части продолжали оказывать номинально неправительственные организации, эти местные общества все более брались под опеку Министерством внутренних дел, губернским руководством и околоправительственными благотворительными организациями царской семьи.

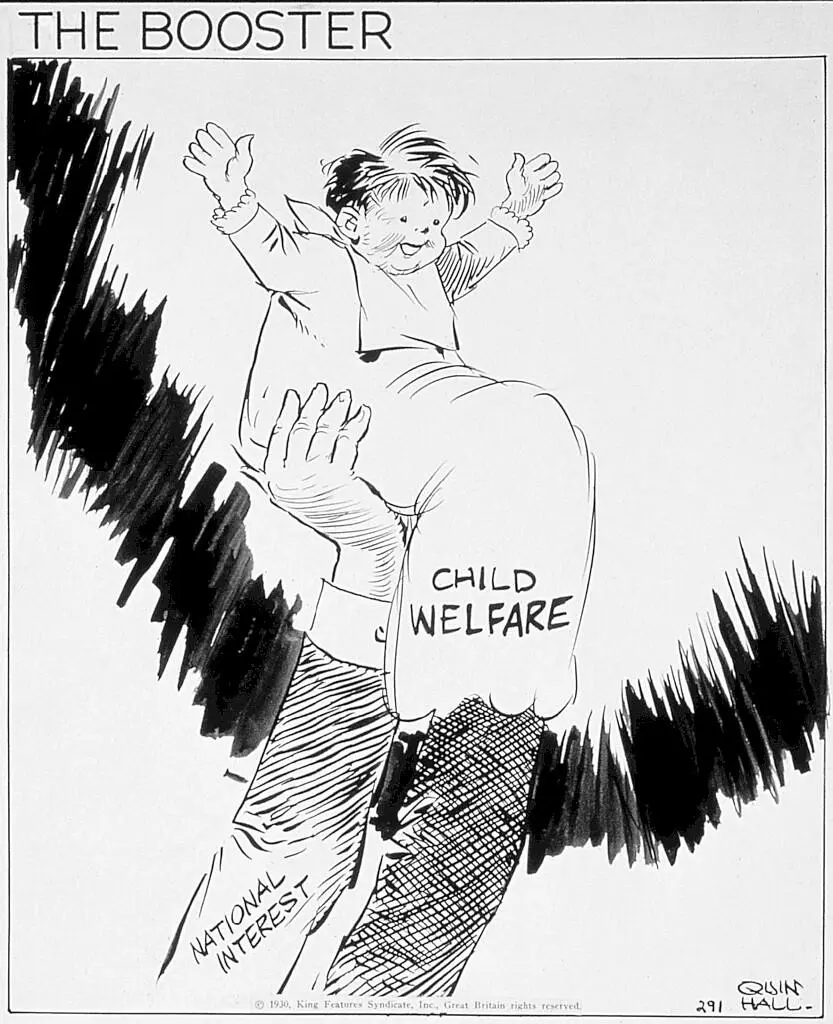

Ил. 1. Британский социальный плакат, 1930. Руки с надписью «Национальный интерес» поднимают вверх ребенка, на котором написано «Социальная помощь детям» (Плакат UK 1543. Poster Collection, Hoover Institution Archives)

По мере того как война продолжалась, становилось очевидным, что даже правительственная координация социальной помощи, а также благотворительные организации царской семьи не справляются с растущими потребностями жителей страны. Благотворительные организации царской семьи быстро исчерпали пожертвования, собранные в начале войны, а затем и всю прибыль от лотереи, начатой в декабре 1914 года [117] Российский государственный исторический архив [далее — РГИА]. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 94b. Л. 19, 41, 82.

. Между 1914 и 1916 годами Новгородское отделение Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны потратило тысячи рублей на заботу о раненных на войне, сиротах и беженцах. Тульское и Вятское отделения тоже резко увеличили свои расходы в 1915 и 1916 годах, по мере того как росло число жертв войны [118] Там же. Д. 69. Л. 2–14.

. Боровичское общество оказалось переполнено сиротами и в 1915 году умоляло великую княжну Татьяну Николаевну о дополнительном финансировании [119] ГАРФ. Ф. 1795. Оп. 1. Д. 10. Л. 18–19.

. В Воронеже городская дума и губернское земство сочли нужным передать жертвам войны и их семьям тысячи рублей, поскольку благотворительные общества не справлялись с обеспечением их нужд. Однако и этих денег оказалось недостаточно, когда воронежскому комитету пришлось заботиться не только о солдатских семьях, но и об огромной массе беженцев, спасавшихся из зоны военных действий. Комитет также сообщал, что многие из его добровольных участников уезжали на летние месяцы из города, что оставляло в распоряжении комитета меньше людей и доступных ресурсов [120] РГИА. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 8. Л. 29; ГАРФ. Ф. 1795. Оп. 1. Д. 9. Л. 67. Об огромных потребностях помощи беженцам см. также: РГИА. Ф. 457. Оп. 1. Д. 527. Л. 38–41.

.

Этот доклад отражает, насколько слабы были волонтерские организации, когда речь заходила о решении широко распространенных социальных проблем. Первая мировая война показала, что поддержание здоровья населения является жизненно важным государственным интересом, а для обеспечения социальной помощи в большом объеме необходимы постоянный штат сотрудников и учреждения, финансируемые государством. Аналогичные проблемы возникли в Германии, где помощь раненым солдатам и беженцам в основном находилась в ведении волонтерских организаций. Благотворительные кружки не только испытывали недостаток ресурсов в тяжелое военное время, но и недостаточно систематически распределяли помощь. В некоторых регионах и городах солдатские вдовы получали гораздо больше помощи, чем в других. Поэтому в скором времени помощь жертвам войны была бюрократизирована — маленькие группки добровольцев оказались поглощены сначала первыми общенациональными организациями, а затем правительством, установившими правила вручения пенсий [121] Whalen R. W. Bitter Wounds: German Victims of the Great War, 1914–1939. Ithaca, 1984. P. 90–99.

.

На первых порах казалось, что война позволяет выйти из тупика, в который зашли отношения между русской интеллигенцией и государством. Самодержавие, хотя и вопреки своей воле, было вынуждено все больше опираться на общественные и профессиональные организации. По сути, военные нужды привели не только к мобилизации общества государством, но и к тому, что можно назвать самомобилизацией общества на тотальную войну [122] Geyer М. The Militarization of Europe, 1914–1945 // The Militarization of the Western World / Ed. J. Gillis. New Brunswick (N. J.), 1989. Р. 75–80. Гейер использует термин «полугосударственный комплекс» для описания сети полугосударственных-полуавтономных объединений, занимавшихся мобилизацией социальных ресурсов на нужды войны. См.: Idem. The Stigma of Violence // German Studies Review. 1992. Vol. 15. No. 1. Р. 84. Благотворительные ассоциации в первые годы Турецкой Республики тоже «функционировали в неопределенной зоне между общественной и частной сферами». См.: Bugra А. Poverty and Citizenship: An Overview of the Social-Policy Environment in Republican Turkey // International Journal of Middle East Studies. 2007. Vol. 39. Р. 38.

. В России, как и в других воюющих странах, профессиональные и гражданские организации сами бросились содействовать мобилизации населения и заботе о нем. Земские деятели со всей страны согласились создать Всероссийский земский союз (Земгор), впоследствии объединившийся со Всероссийским союзом городов, чтобы работать в масштабах целой страны. Этими общественными организациями были открыты центры распределения продовольствия, дезинфекционные пункты, госпитали и бани для солдат и беженцев. Интеллигенты-активисты — в земствах, профессиональных союзах и других организациях — увидели в войне возможность реализовать свое давнее стремление к модернизации и рационализации российского общества [123] Retish А. B. Russia’s Peasants in Revolution and Civil War: Citizenship, Identity, and the Creation of the Soviet State, 1914–1922. Cambridge, 2008. Р. 31–33. См. также: Пироговский съезд врачей и представителей врачебно-санитарных организаций земств и городов. Пг., 1916. С. 37–38; Gleason W. The All-Russian Union of Zemstvos and World War I // The Zemstvo in Russia. P. 365–382; Stanziani A. Discours et pratiques sociales de l’économie politique: Économistes, bureaucrates et paysans a l’époque de la «grande transformation» en Russie, 1892–1930: Ph.D. diss. École des hautes études en sciences sociales, 1995. Об усилиях гражданских лиц по помощи солдатским семьям см.: РГИА. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 8. Л. 2–14, 21, 29, 31–38.

. Хотя заботу о различных вопросах, связанных с социальной помощью, взяли на себя общественные организации, значительная часть их финансирования поступала от царского правительства. Последнее создало Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, в котором состояли как чиновники, так и представители общественных организаций, во главе с царицей Александрой Федоровной. К сентябрю 1915 года царское правительство выделило на солдатские семьи почти полмиллиарда рублей, то есть около 1,2 миллиона рублей в день [124] Pyle Е. Village Social Relations. P. 3–6, 157–159; РГИА. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 69. Л. 4–9, 12–14, 26.

. Забота об инвалидах войны была изначально поручена импровизированной комиссии, которую возглавлял другой член царской семьи, великая княгиня Ксения Александровна. К 1916 году эту ответственность взяли на себя Всероссийский союз городов и Земгор, только в 1916 году выделившие для этой цели 15 миллионов рублей [125] Пироговский съезд. С. 26.

.

Интервал:

Закладка: