Галина Ульянова - Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века

- Название:Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1648-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Ульянова - Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века краткое содержание

Галина Ульянова — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, автор семи книг по истории купечества и благотворительности.

Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При этом Анна — статная русская красавица, со вкусом и дорого одетая: прощаясь после одной из встреч со своим поклонником — дворянином Палтусовым, она позволила ему поцеловать ее руку «немного выше кисти, где у ней поверх перчатки извивался длинный, до локтя, и тонкий браслет, в виде змеи, из платины». Встретившись с Палтусовым, Анна испытала смятение от того, что он застал ее в конторе, за бухгалтерскими бумагами, но потом тут же взяла себя в руки: «Она купчиха, владетельница миллионной фабрики, занимается делом, смыслит в нем. Тут нет ничего постыдного. Хорошо, кабы все так поступали, как она».

Знакомство с разнотипными историческими источниками убеждает в том, что образ Станицыной не был фантазией автора. Российская предпринимательская среда, особенно в последней трети XIX века, имела в своих рядах целую когорту женщин, стоявших во главе фирм и осуществлявших успешный менеджмент, а иногда, как Надежда Хлудова-Щёкина, еще и успешно преодолевавших превратности личной жизни.

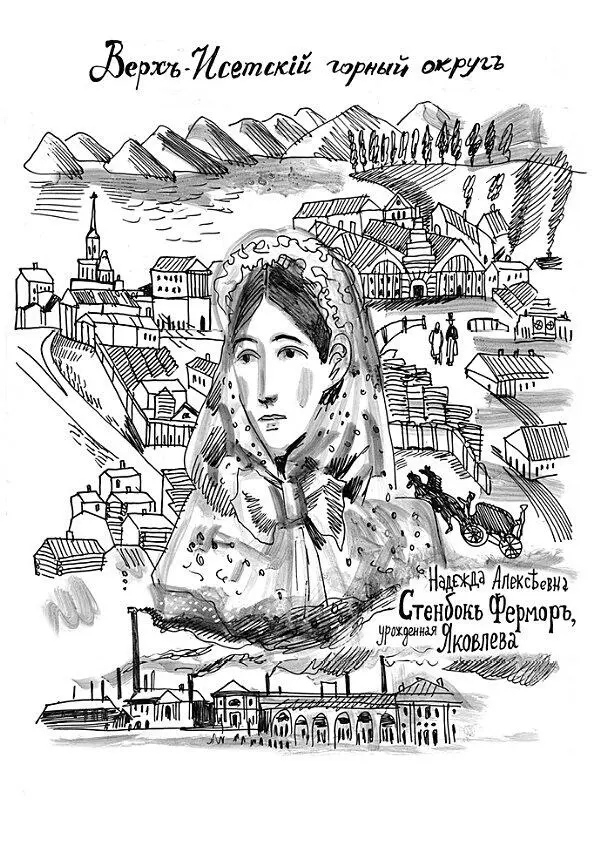

Надежда Стенбок-Фермор

Сталепрокат и золотые прииски

Еще один случай из истории петербургского женского предпринимательства стоит особняком.

Одна из богатейших женщин России — графиня Надежда Алексеевна Стенбок-Фермор (1815–1897) унаследовала в 1849 году восемь металлургических заводов в Пермской губернии на Урале. Эти богатейшие предприятия перешли к ней после смерти отца, крупнейшего уральского промышленника Алексея Ивановича Яковлева, дед которого Савва Яковлев, изначально крестьянин из Осташкова Тверской губернии, купил заводы у Демидова, Воронцова и Ягужинского и был пожалован в 1762 году дворянством. С 1867 года Надежда стала брать купеческое свидетельство 1‐й гильдии. Фактически же она вела семейный бизнес после смерти отца еще с 1849 года. Поскольку Н. А. Стенбок-Фермор в тридцать семь лет овдовела (1852), управление заводами по производству чугуна и меди и извлечение прибыли она сделала главным интересом своей жизни: из мемуаров родственников и знакомых явствует, что она держала под контролем все до мельчайших деталей.

История перехода всех семейных промышленных активов в руки Надежды заслуживает особого внимания. У родителей Надежды было девять детей, из которых пятеро умерли в младенчестве и двое — в молодом возрасте. Отца пережили только Иван (1804–1882) и Надежда (1815–1897). Брат и сестра Яковлевы унаследовали все имущество после смерти родителя в 1849 году, и заводы, расположенные в трех уездах Пермской губернии — Екатеринбургском, Красноуфимском и Кунгурском, — стали называться «Заводы наследников гвардии корнета Алексея Ивановича Яковлева».

Но в 1829 году Иван Яковлев (ему было тогда двадцать пять лет) переселился в Париж. И хотя числился камергером и имел чин статского советника, в Россию приезжал редко. Делами предприятий он интересовался мало, но получение регулярных прибылей, его, видимо, вдохновляло, и своего он не упускал. Поэтому после введения в 1852 году в наследство Ивана и его сестры Надежды, как установил историк Е. Г. Неклюдов из Екатеринбурга, между ними было заключено соглашение, что Надежда передает брату свою часть имущества «в пожизненное полное владение» за годовой дивиденд в 50 тысяч рублей серебром. Брат выплачивал сестре фиксированную сумму, остальную прибыль забирал себе.

Однако через десять лет Иван охладел к Верх-Исетскому хозяйству, что, по мнению Неклюдова, можно объяснить и тем, что после отмены крепостного права на заводах наблюдались волнения мастеровых, осложнившие управляемость производством. В 1862 году, как свидетельствует другой документ, найденный в архиве Неклюдовым, был совершен новый раздел имущества, оценивавшегося в 10 миллионов рублей: теперь сестра забрала себе семейные уральские заводы и 15,7 тысячи душ крепостных, а брат, так и проживавший постоянно в Париже, получил взамен два дома в Петербурге, около 3 тысяч душ крепостных и часть Невьянских заводов. Впрочем, в 1882 году, после смерти бездетного Ивана Алексеевича, и эта часть семейных активов вернулась в руки Надежды Алексеевны.

Несколько слов о личной жизни Надежды Алексеевны. В 1835 году, в возрасте 20 лет, Н. А. Яковлева вышла замуж за поручика лейб-гвардии Конного полка Александра Стенбок-Фермора — потомка шведского генерала графа Стенбока. Свекор Надежды Иоганн Магнус Стенбок в 1825 году за пресечением рода Ферморов получил разрешение взять фамилию матери, Сары-Элеоноры, урожденной Фермор, — единственной дочери российского полководца (с шотландскими корнями), генерал-аншефа Уильяма Фермора.

Итак, с 1862 года делами заводов всецело занялась Надежда. Жена ее внука Мария Барятинская в своих мемуарах, написанных уже в эмиграции на английском языке, характеризовала старую графиню так: «У нее был уникальный характер. Ей был присущ исключительный ум, и своими делами она управляла с огромным искусством».

«Справочная книга» (о лицах, получивших на 1869 год купеческие свидетельства по 1‐й и 2‐й гильдиям в Петербурге) скупо сообщает о Н. А. Стенбок-Фермор:

Стенбок-Фермор, урожденная Яковлева, Надежда Алексеевна, графиня, в купечестве состоит с 1867 года. Жительство имеет в собственном доме на углу Вознесенского проспекта и Адмиралтейской площади. Содержит железные и медные заводы в Пермской губернии, а контору Васильевской части 2‐го участка в собственном доме № 18 по набережной Малой Невы. Имеет каменные дома в разных частях города.

В изданных в 1864 году «Материалах для географии и статистики России, собранных офицерами Генерального штаба» сообщалось, что наследникам корнета Яковлева принадлежит на Урале пять «дач» (крупных земельных владений) с одиннадцатью заводами. Общая площадь владений составляла 596 119 десятин (то есть 7881 квадратный километр, что можно сравнить с девятикратной площадью современной Москвы в пределах МКАД). Однако, по уточненным архивным данным, обнаруженным историком Неклюдовым, площадь принадлежавшего Н. А. Стенбок-Фермор Верх-Исетского горного округа была еще больше и в 1850‐е годы составляла 701 273 десятин.

В начале 1860‐х годов только на одной из «дач» — на принадлежавших Н. А. Стенбок-Фермор Верх-Исетских заводах — работали 9 тысяч приписных «заводских» рабочих и 3,5 тысячи вольнонаемных, всего же 12,5 тысячи человек. Площадь Верх-Исетской дачи, где находились крупнейшие металлургические заводы, составляла 125 243 десятины (в современных мерах 1368 квадратных километров — для сравнения, чуть меньше площади нынешнего Петербурга). На этой огромной территории находились металлургические заводы (в каменных корпусах, крытых железом), рудники, каменоломни (где добывался плитняк), золотые прииски, лесные угодья, откуда поступали сосновые, еловые и пихтовые дрова. В год содержание производства — зданий, плотин, оборудования, а также заработной платы, медицины для работников — обходилось в 579 тысяч рублей, причем 430 тысяч уходило на «провиант», то есть обеспечение рабочих съестными припасами и денежной платой. Для осуществления полного цикла расходовалось оборотных средств 1,5 миллиона рублей серебром в год, с полным оборотом в течение двух с половиной лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Брянцев - Литовское государство [От возникновения в XIII веке до союза с Польшей и образования Речи Посполитой и краха под напором России в XIX веке] [litres]](/books/1060694/pavel-bryancev-litovskoe-gosudarstvo-ot-vozniknove.webp)