Николай Бурденко - Военный госпиталь. Записки первого нейрохирурга

- Название:Военный госпиталь. Записки первого нейрохирурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Родина

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907332-74-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бурденко - Военный госпиталь. Записки первого нейрохирурга краткое содержание

О первых операциях на мозге, о работе в сложнейших условиях, о борьбе с эпидемиями и многом другом рассказывает легендарный врач на страницах этой книги.

Военный госпиталь. Записки первого нейрохирурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Химические нападения получат на будущее время большие и большие перспективы и приспособления к насыщению пространств бомбами как при помощи артиллерии и авиации, так и при помощи специальных газометов, которые описывает в своей статье Мейер («Химическое оружие»): новый германский 16-сантиметровый газомет посылает за 3,5 км снаряд с 6 кг фосгена, пропитанного пемзой. Это удлиняет время действия отравляющего вещества, а если принять во внимание колоссальный рост химической продукции, то мы не будем удивляться предположению американцев, что в будущей войне до 30 % бойцов будет выбывать из строя из-за этих химических веществ.

Наконец, прогрессирующая мотомеханизация армии позволяет перекидывать сотни тысяч бойцов на большие расстояния в течение нескольких часов.

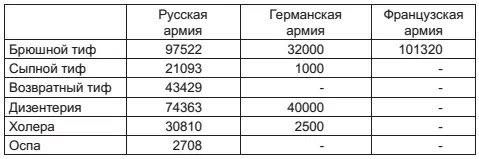

Все это ставит вопрос о том, будет ли война носить характер позиционный, маневренный или групповой, как теперь это имеет место в Испании и Китае. Все это неминуемо предопределяет характер и объем военно-полевой хирургии в войсковом районе и, в частности, предопределяет и решение интересующего нас вопроса о первичной эксцизии и первичном шве. Таким образом, ставится по существу, большой вопрос: восходит ли содержание военно-полевой хирургии до качества вопросов стратегического значения? Может быть, вернее было бы сказать: содержание не только военно-полевой хирургии, но вообще военно-санитарной службы. Конечно, вырывать часть и ставить эту часть в центр — неправильно, но все-таки это будет дозволительно, поскольку военно-полевая хирургия наравне с другими военно-санитарными учреждениями решает очень важный вопрос о возврате на фронт раненых, и в этом отношении ее роль — исключительно важная и ответственная. Роль эта в настоящее время выступает еще и потому, что вопрос об эпидемиях в значительной мере разрешен: как ни плоха была военно-санитарная организация русской царской армии, и как ни высоки абсолютные цифры эпидемических заболеваний, — они относительно низки сравнительно с прежними войнами и не так потрясающе отличаются от цифр других армий.

Об этом приходится говорить при обсуждении вопросов военно-полевой хирургии по следующим соображениям: но первых, среди этих больных бывают раненые, во-вторых, раненые поступают в инкубационном периоде и заставляют свертывать хирургический госпиталь; в-третьих, о радикальных обработках всех таких раненых вследствие их общего состояния не может быть и речи; в-четвертых, сведение до минимальных размеров эпидемических вспышек в рядах армии возлагает тем большую ответственность за возврат раненых на фронт. Мы не можем допустить того позорного минимального возврата, который имел место в Первую мировую войну. Это еще раз нас приводит к постановке вопроса о стратегии военно-полевой хирургии.

Если до войны была, как мы видели, господствующей доктрина Бергмана, то в настоящее время мы должны в основу ее положить концепцию, выработанную к концу Первой мировой войны, — активную обработку ран — и в этом процессе центр тяжести перенести на превентивную обработку, т. е. на обезвреживание попавшей при ранении инфекции.

Если бы все раны были стерильными, то хирургия приняла бы на себя роль только хирургии восстановительной. Добиться этого полностью нельзя, но приблизиться к этому можно тремя путями: 1) биологическим, 2) химическим, 3) физическим не только в смысле воздействия физиотерапевтическими методами, но и механическими. Некоторые авторы, как Кютнер, метод первичной эксцизии называли физической дезинфекцией.

Биологический метод — это сыворотки, вакцины, анатоксины. При определенных видах инфекций благодаря этим методам патогенные специфические возбудители заболевания не развиваются, и в силу этого организм находится в таком состоянии, как если бы он получил парентеральную дозу белковых веществ в корпускулярной форме. Здесь могут быть местные в смысле очаговых и общие реакции, но это не будет выражением септического и интоксикационного процесса.

Химические бактерицидные средства, поверхностные и глубокие, способны уничтожить инфекцию быстро или медленно или ее ослабить и, следовательно, сыграть определенную предупредительную роль, но эффективность их не всегда надежна. Уже давно ставился вопрос о значении сочетания бактерицидности, бактериотропности и цитофилаксии. При таком сочетании мы снова приблизимся к положению с парэн теральным введением белка.

Наконец, «физическая антисептика», — термин, предложенный, как было указано, Кютнером. Для нас этот термин звучит несколько чуждо. В этот термин мы вкладывали содержание работ Преображенского и Финка (Харьков); последний свою работу о клеоле так и озаглавил. К этому разделу относится и первичная эксцизия, и первичный шов. Первая получила всеобщее признание на всех фронтах, а в сочетании с последующим процессом дезинфекции повела к вторичному шву (Каррель-Дакен).

Мы не будем здесь касаться таких агентов по очистке ран как аэрация (открытое ведение ран) и светолечение (естественное и искусственное освещение) ввиду незначительности их применения в войсковом районе.

Биологические методы применяются или в виде превентивных прививок до боев, или в первые часы после ранения в районе батальона, полка или дивизионных учреждений.

Химические агенты применяются при первом оказании активной врачебной помощи и отчасти при подаче первой помощи.

Хотя применение тех и других веществ и желательно в возможно ранние сроки, но интервал в 12–24 часа не играет той решающей роли, как это имеет место в отношении первичной обработки и первичного шва.

Далее, в отношении биологических методов достигнуты поразительные эффекты, но только в отношении определенных групп бактерий — анаэробов. Количество жертв этой инфекции было потрясающе и по величине, и по тяжести течения: в германской армии было зарегистрировано до 150 000 заболеваний анаэробной инфекцией, не считая столбняка, с исключительно высокой смертностью при той и другой форме заболевания. «Бич божий», «ужас войны» — вот эпитеты этих заболеваний, вошедшие в специальные медицинские произведения и фигурировавшие во французской палате депутатов и в германском рейхстаге. В английской армии было произведено 115 000 ампутаций бедра, очевидно, большинство по показаниям анаэробной инфекции. Ни одна война не знает такого большого числа ампутаций, за исключением, может быть Севастопольской кампании, где Н. И. Пирогов произвел 8000 ампутаций, правда, в доантисептическое время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: