Евгений Трефилов - Пугачев

- Название:Пугачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03796-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Трефилов - Пугачев краткое содержание

Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Пугачев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Судебная коллегия должна была состоять из представителей светской, духовной и военной властей: 15 судей — от Правительствующего сената, пятеро — от Святейшего Правительствующего синода, 11 — от генералитета, шестеро — от центральных учреждений (президенты и один вице-президент различных коллегий) и, наконец, куратор Московского университета. Однако в полном составе они так ни разу и не собрались: на первом заседании 30 декабря 1774 года явился 31 из 38 судей, на второе и третье, соответственно 31 декабря и 9 января, пришли 33 судьи (остальные отсутствовали по болезни — по крайней мере так они объявили) [845] См.: Там же. С. 151–157, 159,173.

. Кстати сказать, на всех трех заседаниях отсутствовал П. И. Панин, чем, наверное, весьма облегчил работу Вяземского, который должен был «всем внушить умеренность как в числе, так и в казни преступников». Впрочем, как вскоре увидим, и без Панина было кому возражать генерал-прокурору.

Заседания суда проходили в Большом Кремлевском дворце. В начале первого заседания судьям была зачтена «записка краткая о злодее Пугачеве», составленная М. Н. Волконским, П. С. Потемкиным и С. И. Шешковским и отосланная Екатерине еще 5 декабря. Краткой, однако, записка называлась условно: подробным образом, часто слово в слово, передавались показания как самого Пугачева, так и других подследственных. Затем Вяземский предложил (и это предложение одобрили) на следующий день «злодея Емельку Пугачева представить пред собрание», чтобы «спросить: тот ли он самый, и содержание допросов точная ли его слова заключают, также не имеет ли сверх написанного чего объявить». По мнению судей, неплохо было бы «всех его сообщников пред собранием спросить»; но поскольку «их число велико и содержатся в разных местах» (на Монетном дворе и на Рязанском подворье, располагавшемся на Лубянской площади), было решено составить комиссию, которая и задаст им такие же вопросы, как и самозванцу, в местах заключения. Комиссия в тот же день исполнила поручение и сообщила, что ни один из заключенных «ни допроса своего не противоречил, ни в пополнение ничего не показал» (комиссия не опрашивала пугачевских жен и детей Пугачева, поскольку показания жен не были включены в «записку краткую о злодее Пугачеве», а детей и вовсе не допрашивали). Другой комиссии, созданной на первом заседании суда, поручалось составить «сентенцию» — приговор [846] См.: Следствие и суд над Е. И. Пугачевым // ВИ. 1966. № 9. С. 142, 143; Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками. С. 157, 158; РГАДА. Ф. 6. Д. 512. Ч. 2. Л. 444–620.

.

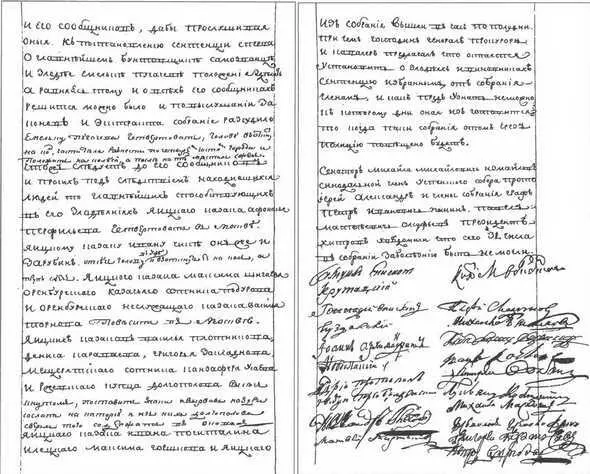

Журнал судебного заседания Сената по делу Пугачева и его соратников. 31 декабря 1774 г. Фрагмент

На следующий день в Большой Кремлевский дворец привезли Пугачева. Если верить донесению Вяземского, самозванцу, перед тем как ввести его в зал суда, было сделано «возможное ободрение, дабы по робкости души его не зделалось ему самой смерти». В некоторое противоречие со свидетельством генерал-прокурора вступают воспоминания караульного офицера Н. 3. Повало-Швыйковского: «В продолжении заключения своего Пугачев не показывал робости, сохранял равнодушие». Но, быть может, дело в том, что к караульным он привык, а вот собрание генералов и прочих сановных особ, решавших его судьбу, и впрямь могло напугать простого казака. Кроме того, памятуя об артистизме Пугачева, можно, например, предположить, что своим робким и униженным видом он хотел убедить власти в подлинности раскаяния, ведь даже в Москве он продолжал надеяться на прощение. Однако это всего лишь предположения. Войдя в зал, преступник пал «пред собранием в ноги» и начал отвечать на заготовленные вопросы, действительно ли он «Емелька Иванов сын Пугачев» и вправду ли совершил все те преступления, о которых сам поведал на следствии. Емельян Иванович отвечал утвердительно, а на вопрос: «Имеешь ли чистосердечное раскаяние во всех содеянных тобою преступлениях?» — дал ответ: «Каюсь Богу, всемилостивейшей государыне и всему роду христианскому» [847] См.: Биография секунд-майиора Николая Захарьевича Повало-Швыйковского. С. 500; Следствие и суд над Е. И. Пугачевым // ВИ. 1966. № 9. С. 143, 144,146.

.

«По выводе злодея» судьям были зачитаны «приличныя (то есть применимые к данному случаю. — Е. Т.) законы». По тогдашним законам не только все без исключения бунтовщики, но и люди, как-то помогавшие Пугачеву, были достойны смерти. Так, 21-я статья второй главы Соборного уложения гласила: «…а кто учнет к царскому величеству или на его государевых бояр и окольничих и думных людей, и в городах и в полках на воевод и приказных людей, или на какого-нибудь приходите скопом и заговором, и учнут кого грабите или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же казнить смертию без всякия пощады». В 137-м артикуле (параграфе) 17-й главы петровского Воинского артикула было сказано: «…всякий бунт, возмущение и упрямство без всякой милости имеет быть виселицею наказано». В петровском же Морском уставе (книга 5 глава 1 артикул 1) говорится: «…если кто против персоны его величества какое зло умышлять будет, тот и все оные, которые в том вспомогали или совет свой подавали, или ведая не известили, яко изменники четвертованы будут, и их пожитки движимые и недвижимые взяты будут». На этом фоне почти гуманно выглядит выписка, зачитанная судьям, из того же Морского устава (книга 5 глава 18 артикул 132): «…кто лживую присягу учинит и в том явственным свидетельством обличен будет, оный с наказанием, вырезав ноздри, послан будет на галеру вечно» [848] ПСЗРИ. Т. 20. № 14233. С. 5, 6; Следствие и суд над Е. И. Пугачевым // ВИ. 1966. № 9. С. 144.

.

В записке П. С. Потемкина, также зачитанной на этом заседании, подследственные были разделены на девять «сортов» — все, кроме Пугачева, поскольку его вина и так была понятна. К первому и второму «сортам» Павел Сергеевич отнес шестерых наиболее важных, по его мнению, бунтовщиков: Афанасия Перфильева, Максима Шигаева, Ивана Зарубина-Чику, Тимофея Подурова, Василия Торнова и Канзафара Усаева. Перфильев, Шигаев, Зарубин, Торнов обвинялись в «тиран-ствах» и «смертоубивствах». Интересно, что Потемкин напрямую предлагал казнить лишь Зарубина и Усаева [849] См.: Материалы для истории Пугачевского бунта. Бумаги, относящиеся к последнему периоду мятежа и к поимке Пугачева. С. 120–122.

.

Если о Перфильеве, Шигаеве, Зарубине и Подурове более или менее подробно говорилось на страницах нашей книги, то Торнов и Усаев упоминались лишь вскользь. Они не входили в ближайшее пугачевское окружение и прославились, действуя большей частью в некотором отдалении от главной повстанческой армии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: