Евгений Трефилов - Пугачев

- Название:Пугачев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03796-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Трефилов - Пугачев краткое содержание

Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Пугачев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однажды, приехав с Усихи в Яицкий городок, Тимофей Мясников поведал о том, где обретается «царь», встреченному на базаре казаку Петру Кочурову, а тот спьяну разболтал об этом своему крестному Степану Кононову. Степан пошел в комендантскую канцелярию и донес на крестника. Разумеется, Кочурова арестовали. На допросе он показал, что «на Усихе находится теперь какой-то самозванец, называющийся государем». Ему не верили — «секли плетьми» и спрашивали: «Не ближе ли де где злодей?» Кочуров, однако, стоял на своем. В конце концов на поиски самозванца была послана команда, но отправилась почему-то не на Усиху, а на хутор братьев Кожевниковых. Там они застали и арестовали одного из братьев, Михайлу — того самого, который шил знамена. Ми-хайла прекрасно знал, что Пугачев на Усихе, однако сначала об этом не сообщил, «а сказал тогда, когда уж дал время злодею уйтить». Предупредил «злодея» об опасности младший из братьев Кожевниковых, Степан. Пугачев и его сообщники вскочили на лошадей и поскакали к Бударинскому хутору братьев Толкачевых, находившемуся на правом берегу Яика в 88 верстах ниже Яицкого городка. На Усихе остался только «безлошадной» и «дряхлый ногами» казак Василий Плотников, который и был арестован на следующий день. Это бегство, столь знаменательное не только для его участников, но и, как оказалось впоследствии, для всей России, произошло в понедельник 16 сентября 1773 года. Правда, данные источников о том, кто сопровождал Пугачева, несколько разнятся. По всей видимости, с ним было не более пятнадцати человек. Среди них, например, называют Алексея и Кузьму Кочуровых, Степана и Сидора Кожевниковых, Ивана Зарубина, Ивана Почиталина, Василия Коновалова, калмыка Сюзюка Малаева и нескольких казаков из татар, в частности Идеркея Баймекова. Иногда среди беглецов встречается имя Тимофея Мясникова, однако его, как и двух других виднейших сподвижников, Шигаева и Караваева, в это время с Пугачевым не было: Караваев, как уже говорилось, в начале сентября был арестован, а Шигаев и Мясников присоединились к «царю» несколько позже [224] См.: Пугачевщина. Т. 2. С. 132; Сподвижники Пугачева свидетельствуют. С. 108; Показания командира пугачевской гвардии. С. 99; Емельян Пугачев на следствии. С. 77, 164; РГАДА. Ф. 6. Д. 505. Л. 375 об., 376; Д. 506. Л. 133, 133 об., 169 об., 170 об., 184 об.-186 об., 188 об., 189, 276, 299 об. — 301, 303, 304–306, 321, 321 об., 330 об.; Д. 512. Ч. 1. Л. 242 об., 243, 251 об., 252, 256 об., 259 об., 260, 261, 262–263, 303 об., 304.

.

По дороге на хутор Толкачевых было решено, собрав людей, идти на Яицкий городок, а в случае неудачи «бежать… кто где спастись может». Во исполнение этого плана Идеркей (как звали его казаки, Идорка) Баймеков отпросился у «государя» «в свои кибитки», чтобы собрать других татар, которые также были казаками, хотя и исповедовали ислам [225] См.: Емельян Пугачев на следствии. С. 77, 164–166; РГАДА. Ф. 6. Д. 506. Л. 276; Д. 512. Ч. 1. Л. 303 об.

. Сам же «император» обратился к Почиталину и Зарубину:

— Што мы едем к Толкачову собирать народ? Ну, как народ сойдетца, а у нас письменнова ничево нету, што б могли народу объявить. Ну-ка, Почиталин, напиши хорошенечко.

И Почиталин написал:

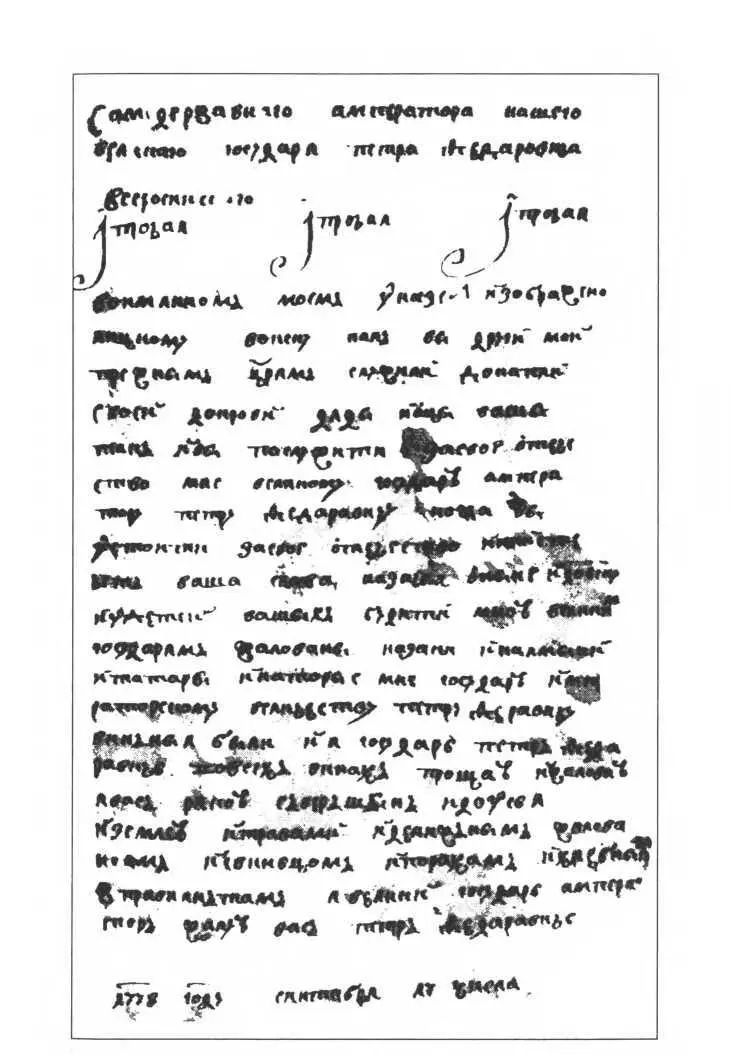

«Самодержавнаго императора, нашего великаго государя, Петра Федаровича Всеросийскаго и прочая, и прочая, и прочая.

Во имянном моем указе изображено Яицкому войску: как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяды и отцы вашы, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших. Будити мною, великим государем, жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые мне, государю императорскому величеству Петру Фе[до]равичу, винныя были, и я, государь Петр Федарович, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершын и до усья и землею, и травами, и денежным жалованьям, и свиньцом, и порахам, и хлебныим правиянтам.

Я, великий государь амператор, жалую вас, Петр Федаравич.

1773 году синтября 17 числа» [226] Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. С. 23; Емельян Пугачев на следствии. С. 78, 165; РГАДА. Ф. 6. Д. 512. Ч. 1. Л. 304. См. также: Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачева. С. 29–32.

.

Указ Пугачева казакам Яицкого войска. 17 сентября 1773 г.

На самом деле указ, насколько можно судить из источников, был написан вечером 16 сентября. По предположению отечественного историка Р. В. Овчинникова, «расхождение в датах может быть объяснено тем, что Почитал ин обозначил на указе дату его обнародования, а это имело место в ночь с 16 на 17 сентября», когда Пугачев послал указ с толкачевского хутора на различные форпосты (небольшие укрепления, окруженные земляным валом и плетнем либо бревенчатыми стенами, с вышкой, откуда местность просматривалась на большое расстояние, гарнизоном из 20–25 казаков и одной-двумя пушками) [227] См.: Крестьянская война в России в 1773–1775 гг. Т. 2. С. 109.

.

Что же касается авторства этого указа, то, по мнению исследователя, он был составлен самим Пугачевым, а «роль… Почиталина сводилась к фиксации сказанного ему в форме именного указа». Это мнение основано на признаниях самого Пугачева в Яицком городке и показаниях Почиталина в Оренбурге. В том, что сам Емельян Иванович стал автором этого указа, полагает историк, нет ничего удивительного, ведь «Пугачев, часто обсуждавший с казаками политические вопросы поднятого ими восстания, имел более полные представления о требованиях яицкого казачества и лучше знал то, что следовало написать в своем первом указе, нежели молодой казак Почиталин, только что примкнувший к повстанцам». Показания же самозванца на большом московском допросе в ноябре 1774 года, что указ писал Почиталин, а он, мол, «не одного слова не знал, как бы написать надобно», по мнению Овчинникова, «могут быть объяснены тактикой его поведения на следствии в Москве» [228] Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачева. С. 29, 30. Похожая мысль высказывалась и другими историками (см., например: Крестьянская война в России в 1773–1775 гг. С. 100, 101; Буганов В. И. Указ. соч. С. 128).

.

Возможно, так оно и было, ибо, как мы видели, самозванец прекрасно знал, каких пожалований ждут от «государя» яицкие казаки. Однако и сам Почиталин мог принять участие в составлении указа, поскольку его содержание было основано на предании, о котором секретарь наверняка слышал от старших казаков. Согласно этому преданию яицкие казаки, русские и татары, много лет жили «своевольно, ни под чьею державою», однако затем, «собравшись, думали, у кого им быть под властию», и, поразмышляв, «послали от себя двух казаков — русскаго да татарина к государю Михаилу Федоровичи) с челобитьем, чтоб он, великой государь, их пожаловал, принял под свою протекцыю». Царь, конечно, принял казаков под свою руку, при этом не отнял у них прежних прав и вольностей, пожаловал грамоту на владение рекой Яиком вместе с прилегающими землями «с вершин той реки до устья» и признал за казаками право «набираться на жилье вольными людьми» и «служить казачью службу по своему обыкновению». Это предание, записанное в Петровскую эпоху, в той или иной форме дожило до пугачевщины. Некоторые казаки на следствии в Яиц-ком городке в 1774 году говорили капитан-поручику гвардии Маврину о грамоте царя Михаила, который «позволил им на том месте, где они ныне обитают, поселиться и пожаловал их, по собственной их просьбе, пользоваться следующим: рекою Яиком с вершины и до устья и впадающими в нее реками и протоками, рыбными ловлями и звериною ловлею, а равно и солью безпошлинно, также крестом и бородою» [229] Цит. по: Рознер И. Г. Указ. соч. С. 10, 11; РГАДА. Ф. 6. Д. 505. Л. 39 об., 40.

. Последняя привилегия означала свободу исповедания старой веры, которое в предании появилось тогда, когда государство стало притеснять раскольников. Первый указ «Петра Федоровича» не содержит пожалования «крестом и бородою» — оно появится в пугачевских указах несколько позже, в октябре 1773 года, и будет потом неоднократно повторяться. (Впрочем, не исключено, что устно «амператор» пожаловал казаков «крестом и бородою» уже в первые дни восстания [230] См.: Документы ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. С. 29–31, 33, 48, 52; Емельян Пугачев на следствии. С. 78, 171; РГАДА. Ф. 6. Д. 506. Л. 191.

.)

Интервал:

Закладка: