Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов

- Название:Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9437-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов краткое содержание

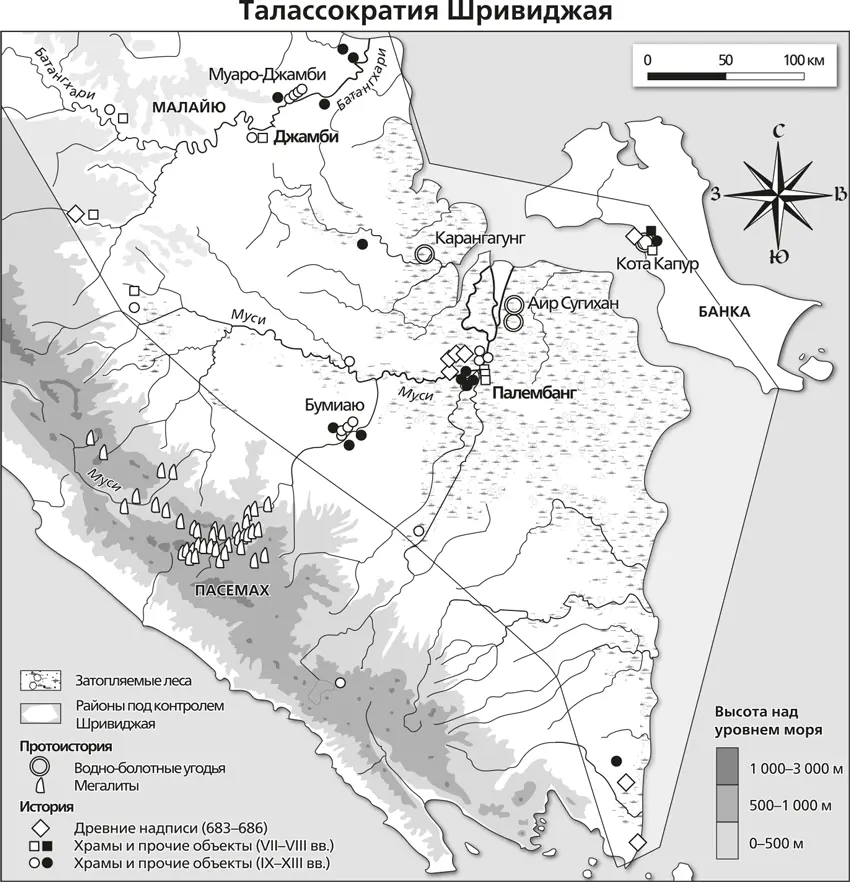

Цель настоящего сборника — охватить единым взглядом схожие между собой политические образования в рамках протяженного хронологического отрезка в планетарном масштабе. Структура изложения материала обусловлена предложенным Гугенхеймом делением империй на три группы: империи-универсумы (такие как империя Каролингов, Византия, Монгольская и Китайская империи и т. д.), империи, изолированные в определенном географическом пространстве (Болгарская, Сербская, Японская, Латинская империя Константинополя, солнечные империи Латинской Америки), а также империи с рассредоточенными территориями (Германская империя Оттонов, Нормандская империя, империя Плантагенетов, талассократические империи Венеции и Шривиджаи).

Статьи авторов, среди которых как именитые ученые, так и яркие молодые исследователи, отличаются оригинальностью подходов, насыщены фактами и выводами, представляющими несомненный интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга любителей истории.

Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Надпись из Чайя упоминает правителя Шривиджаи по имени Балапутра из рода Шайлендров, который сыграл важную роль в истории острова Ява и возведении буддийского комплекса в Боробудуре. В середине IX в. его имя вновь фигурирует в надписи из Наланды, в которой говорится, что он был потомком яванского царя и финансировал строительство монастыря в этом месте. Также в ней сообщается, что он правил в стране Суварнадвипа, что означает на санскрите «Золотой остров» — так в Индии издавна называли Суматру. Приход к власти Шайлендров на Яве, а затем на Суматре открывает двухвековую историю симбиотических отношений между этими островами.

Из-за сложности в интерпретации яванских надписей данного периода исследователи десятилетиями безуспешно пытаются понять, свидетельствует ли эта надпись о владычестве Суматры на Яве или о господстве Явы над Суматрой. На Суматре не сохранилось никаких письменных следов, оставленных правителями Шривиджаи того времени, что не позволяет нам проанализировать взгляд изнутри на государство и его устройство. Вероятно, причина их отсутствия в том, что, в отличие от Яванского царства, где ирригационное рисоводство требовало кадастрового и налогового учета, на юго-востоке Суматры сложилась совершенно иная ситуация: государство не вмешивалось в использование населением лесных ресурсов, а налогами облагались не территории, а произведенная на продажу продукция [427] P.-Y. Manguin, «The Amorphous Nature of Coastal Polities in Insular Southeast Asia: Restricted Centres, Extended Peripheries», art. cité, et «Southeast Sumatra in Protohistoric and Srivijaya Times: Upstream-Downstream Relations and the Settlement of the Peneplain», dans D. Bonatz, J. Miksic, J. D. Neidel et alii (éd.), From Distant Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra, op. cit., pp. 434–484.

. Никаких иных источников местного происхождения, будь то хроники или сочинения эпического характера, от Шривиджаи того времени не сохранилось (первые малайские тексты появляются в XIV в.). При изучении этого периода приходится довольствоваться иностранными свидетельствами и данными археологии.

Мало что известно о том, как функционировало государство на втором этапе своего существования, однако, несомненно, этот период стал временем наивысшего расцвета Шривиджаи. Слава и могущество его правителей достигло небывалых высот. Арабские купцы и географы описывали местных «махардж» как могущественных государей, контролировавших богатейший морской путь своего времени. Они утверждали, что их власть распространялась на портовый город Кедах (на западном побережье современной Малайзии), который был важнейшей пристанью для кораблей, пересекавших Бенгальский залив, а следовательно, и ключевым перевалочным пунктом для грузов, курсирующих по Индийскому океану. В Кедахе обнаружен ряд археологических памятников того времени, однако пока непонятно, где находился политический центр. Ряд других портовых поселений, расположенных севернее по обеим сторонам тайской части Малайского полуострова, были связаны с торговым бумом IX–X вв. и во многих отношениях были близки культуре Шривиджаи. Историки искусства до сих пор спорят о том, как следует описывать стиль буддийских статуй того времени: «искусство Шривиджаи», «искусство Явы» или даже «искусство Шайлендров» [428] Michel Jacq-Hergoualc’h, The Malay Peninsula: Crossroads of the Maritime Silk Road (100 BC — 1300 AD), Leyde, Brill, 2002; A. Srisuchat (éd.), Śrīvijaya in Suvaradvīpa, op. cit.

. За неимением источников не представляется возможным понять, какие политические механизмы связывали портовые города периферии с Кедахом и Суматрой.

C 904 г. в Китай вновь регулярно приплывали посольства от правителей Шривиджаи. С этих пор китайские источники употребляли для обозначения малайского государства слово «Саньфоци». Первый слог экзонима фонетически не соотносится со словом «Шривиджая», поэтому новое название следует переводить как «три Виджая» («фоци» традиционно передает распространенный индийский топоним «виджайя»). Такое объяснение хорошо увязывается с федеральным характером нового государства, предполагавшим относительную автономию двух других портовых городов, которые, несмотря ни на что, были преемниками первой Шривиджаи [429] Pierre-Yves Manguin, «Les cités-États de l’Asie du Sud-Est côtière: de l’ancienneté et de la permanence des formes urbaines», Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, 87 (1), 2000, pp. 151–182; A. Srisuchat (éd.), Śrīvijaya in Suvaradvīpa, op. cit.

.

Франко-индонезийская археологическая экспедиция, работавшая в 1990-е гг. в Палембанге, обнаружила следы интенсивной торговли в этом месте начиная с IX в. Работы с немалым трудом проводились в свободных от строений местах городского ландшафта стремительно растущего регионального центра. Тем не менее удалось подтвердить, что в портовом городе, основанном в VII в., продолжала развиваться коммерческая деятельность. Заморская торговля была сосредоточена на контактах с Китаем, объединенном сначала во время правления династии Тан, а потом — династии Сун. Срединная империя производила на экспорт огромное количество глазурованной керамики, которая наводнила рынки Юго-Восточной Азии в таком количестве, что привело к исчезновению многих видов местной продукции, и с тех пор там производилась в основном простая глиняная посуда. В местах археологических раскопок в Палембанге китайская керамика на настоящий момент составляет около 20 % всех находок рассматриваемого периода. Бóльшая часть продукции поступала из Южного Китая, производившего керамические изделия для повседневных нужд. Северный Китай также участвовал в экспорте керамики, однако продукция оттуда поступала в меньших объемах и ценилась выше. Вероятно, она предназначалась для двора и богатых купцов [430] P.-Y. Manguin, «Palembang and Sriwijaya: An Early Malay Harbour-City Rediscovered», art. cité.

. Сравнимое количество экспортной керамики из Китая обнаруживается археологами вдоль всех морских путей, пронизывающих Индийский океан (на Шри-Ланке, в Персидском заливе, в Красном море, на Африканском побережье), однако по мере удаления от Юго-Восточной Азии доля таких находок становится все меньше. Значительная часть продукции проходила через порты Шривиджаи или даже перевозилась на суматранских кораблях.

Благодаря развитию морской археологии в морях Юго-Восточной Азии в последние годы удалось обнаружить грузы, состоящие из сотен тысяч керамических изделий китайского происхождения, которые перевозились на больших кораблях, созданных в этом регионе или в портах Индийского океана. Китайские корабли не выходили в открытое море до воцарения династии Сун, и, как показывают результаты подводных археологических экспедиций, все они датируются периодом не раньше XIII в. По всей видимости, часть груза, поднятого на поверхность в Яванском море, перевозилась на судах, по крайней мере отчасти загруженных в Палембанге до своего отплытия по направлению к яванским портам [431] Michael Flecker, The Archaeological Excavation of the 10th Century Intan Shipwreck, Java Sea, Indonesia, Oxford, Archaeopress (British Archaeological Reports, International Series 1047), 2002, et «The Advent of Chinese Sea-Going Shipping: A Look at the Shipwreck Evidence», dans Zheng Peikai, Li Guo et Yin Chuiqi (éd.), Proceedings of the International Conference: Chinese Export Ceramics and Maritime Trade, 12th–15th Centuries, Hong Kong, Zhonghua shu ju, 2005, pp. 143–162; Regina Krahl et alii (éd.), Shipwrecked: Tang Treasures and Monsoon Winds, Washington, Singapour, Smithsonian Institution, National Heritage Board, 2010; Horst Liebner, The Siren of Cirebon: A Tenth-Century Trading Vessel Lost in the Java Sea, thèse de doctorat, The University of Leeds, 2014 (non publié).

.

Интервал:

Закладка:

![Филипп Доллингер - Ганзейский союз [Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и Новгорода]](/books/1071080/filipp-dollinger-ganzejskij-soyuz-torgovaya-imperiya.webp)

![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)